Episode 15. Franco Luambo : Le Sorcier de la Rumba Congolaise

A la fin de la leçon, l’élève doit être capable de :

1. Expliquer pourquoi et comment certains pays africains ont été libérés tardivement ;

2. Connaître quelques grandes figures de la lutte politique africaine ;

3. Discuter du rôle de l’OUA en Afrique postcoloniale ;

4. Expliquer les causes et les conséquences de l’intervention de l’armée dans la vie politique.

L’histoire politique de l’Afrique postcoloniale est très mouvementée. Elle est marquée tantôt par des continuités tantôt par des ruptures avec l’ordre colonial et l’impérialisme. C’est l’Afrique des mouvements de libération pour une indépendance totale du continent. C’est l’Afrique dont les leaders veulent bâtir un Etat continental et de grands ensembles régionaux mais préfèrent ne pas toucher aux frontières héritées de la colonisation. C’est l’Afrique dominée par la Guerre Froide et divisée entre le Bloc occidental capitaliste et le Bloc de l’est communiste. C’est l’Afrique des crises politiques récurrentes réglées par des coups d’Etat militaires ou par des conférences nationales et par la volonté de changement démocratique.

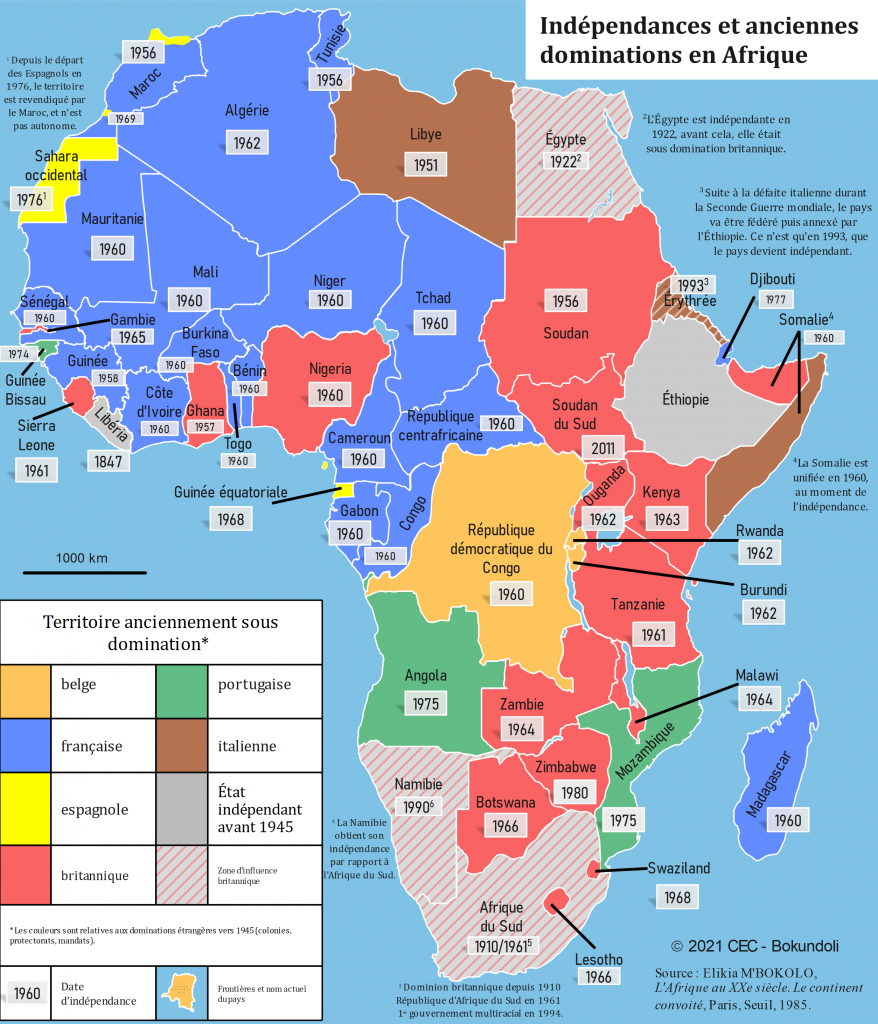

L’année 1960 a été appelée « année de l’Afrique », en fait année des indépendances africaines. Quelques pays étaient déjà indépendants avant 1960 (Soudan en 1956, Ghana en 1957, Guinée en 1958), quelques autres le furent au courant de l’année 1960 (Cameroun, Congo-Brazzaville, République Démocratique du Congo, Gabon, Tchad, République Centrafricaine, Somalie, Tanganyika) et 26 autres le furent encore après cette date. Si le président tanzanien Julius Nyerere et le président kenyan Jomo Kenyatta, ont négocié avec la puissance coloniale britannique, la plupart des pays africains ont accédé à l’indépendance par la violence.

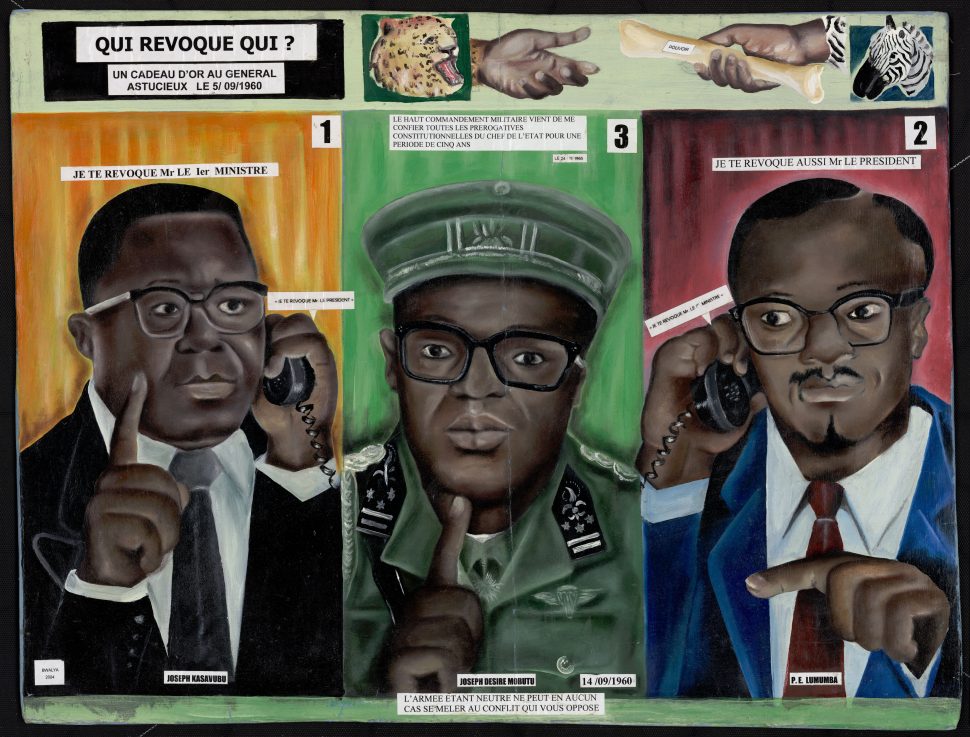

La crise congolaise de 1960, avec l’assassinat macabre du Premier Ministre Patrice Lumumba et les sécessions du Katanga et du Sud Kasaï, servent de prétexte pour le Portugal et l’Union sud-africaine, qui estiment qu’il est trop tôt pour confier la responsabilité politique aux Africains. Entre 1960 et 1963, c’est dans les territoires, qui restent encore à décoloniser, que la dynamique révolutionnaire domine.

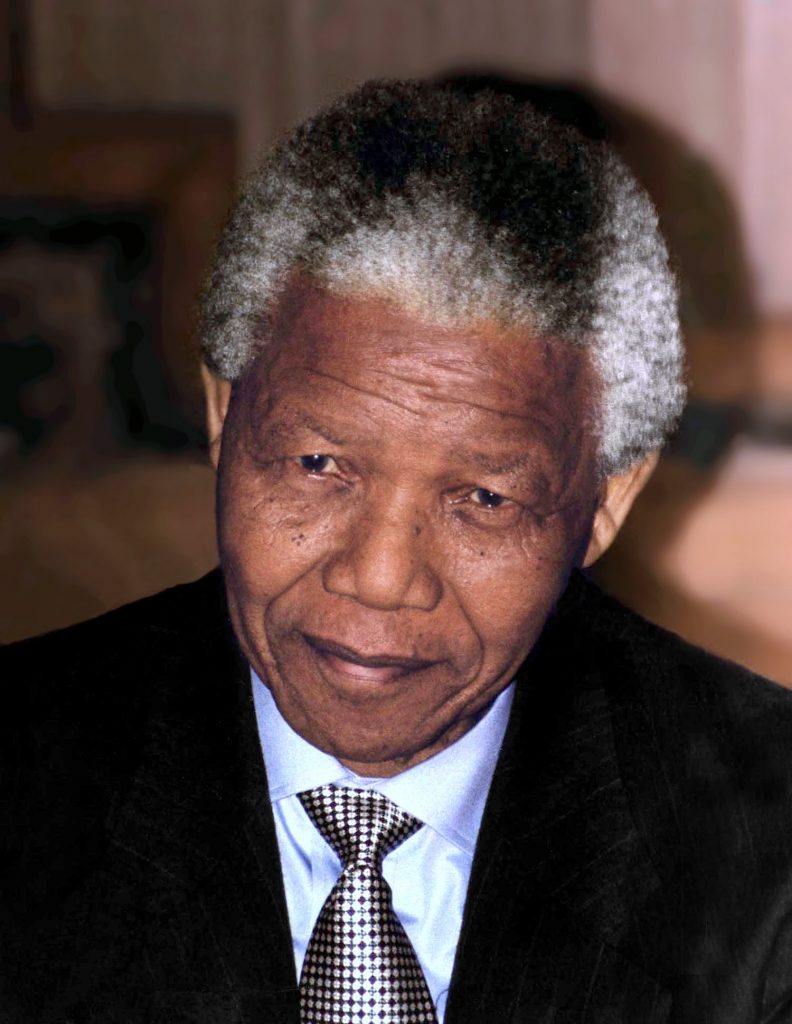

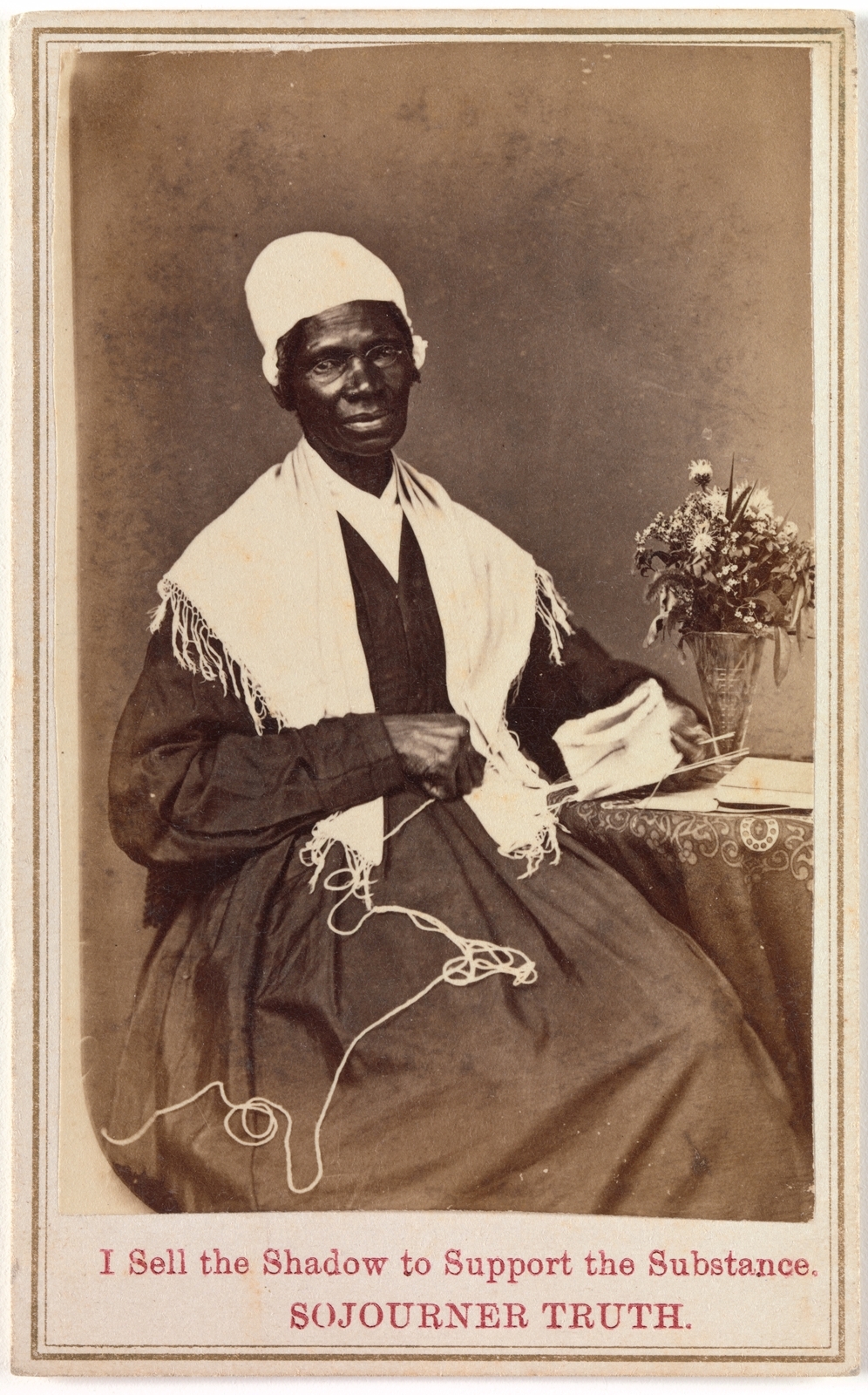

L’Afrique du Sud poursuit, sans désemparer, sa politique d’apartheid, c’est-à-dire, de ségrégation raciale, caractérisée par une discrimination des Noirs et des métis par les Blancs. Il y a dans les parcs des bancs qui sont interdits aux Africains ; les salles d’attente et les guichets, dans les gares, sont séparés ; l’accès aux professions bien rémunérées sont quasi impossible. La police tue sans pitié des centaines des Noirs lors des grèves et des opérations de l’ordre, par exemple, la tuerie de Sharpville en 1960. La plus active des associations des protestataires contre l’apartheid est l’African National Congress (A.N.C.), créé en 1912 et dont le chef est en 1952, Albert J. Luthuli. L’ANC voit émerger, plus tard, des figures célèbres comme Nelson Mandela, premier président noir de l’Afrique du Sud.

En Angola, les révolutionnaires eux-mêmes ne sont pas unis. Il y a d’une part l’UPNA (Uniao dos populacoes de Angola : Union des Populations de l’Angola) dirigé par Holden Roberto, qui devient, en 1962, le FNLA (Frente National de Libertaçao de Angola : Front National de Libération de l’Angola et d’une part le Movimento Popular de Libertaçao de Angola (Mouvement Populaire de Libération de l’Angola. En 1966, Jonas Savimbi quitte le FNLA pour créer l’UNITA (Uniao Nacional par Independancia Total de Angola : Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola). Au Mozambique, Eduardo Mondale crée, en 1962, le mouvement indépendantiste FRELIMO (Front de Libération du Mozambique) qui mène à partir de 1964, la lutte armée pour la libération du pays, avec l’appui de l’Union Soviétique et de la Chine. Les colonies portugaises n’accèdent à l’indépendance qu’après 1970 : Guinée-Bissau (1973), Mozambique (1975), Angola (1975).

Les territoires sous mandat belge, le Rwanda et le Burundi obtiennent leur indépendance le 1er juillet 1962, la plupart des colonies anglaises accèdent à l’indépendance entre 1961 et 1976.

A la fin de l’année 1973, dans les townships d’Afrique du Sud, sous l’impulsion de Steve Biko (mort en prison le 12 septembre 1977) travailleurs, artistes, éditeurs et étudiants s’associent pour créer un vaste Mouvement de la Conscience noire (Black Consciousness Movement), qui se définit comme « un état d’esprit, un mode de vie qui rejette les valeurs qui font des Noirs des étrangers sur leur propre terre, qui promeut l’autodéfinition plutôt que la définition après les autres, qui considère l’unité de groupe comme la clé pour prendre le pouvoir politiquement et économiquement. Ce mouvement réclame une indépendance des Noirs en proposant de construire une théorie politique permettant au peuple de passer à l’action. Pour y parvenir, il convient de former des intellectuels pétris de la culture populaire, prêts à mener des actions d’éducation populaire, sans avoir besoin nécessairement d’une organisation autour d’eux.

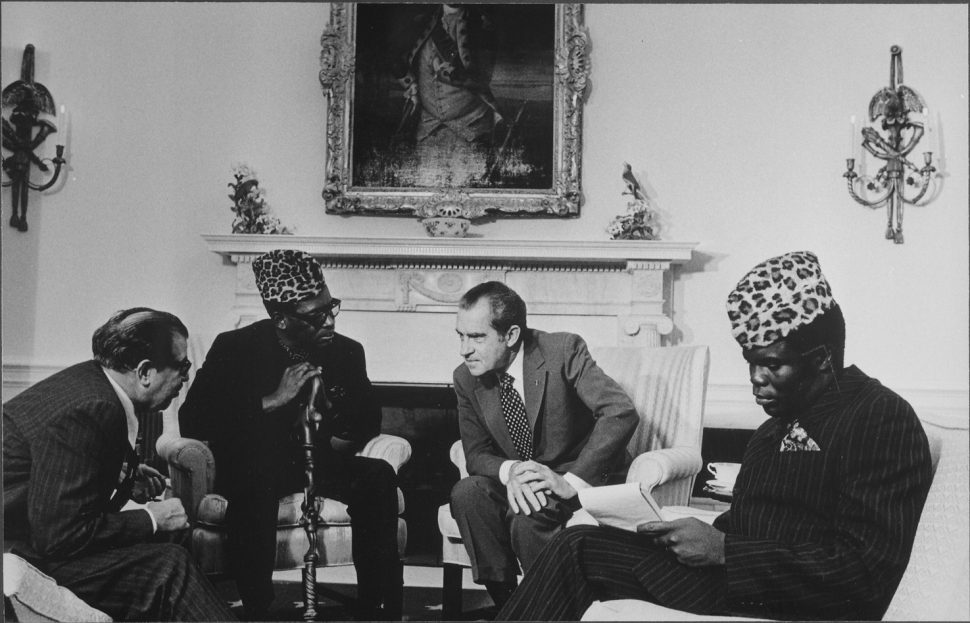

Après la Seconde Guerre Mondiale, la Guerre Froide commence avec la division du monde entre le bloc capitaliste à l’Ouest et le bloc communiste à l’Est. Aussi bien Washington que Moscou soutiennent des mouvements de libération en Afrique. Les clivages idéologiques soutiennent un jeu d’alliances comme marqueur d’identités politiques.

Dans ses nombreux écrits, Frantz Fanon insiste constamment sur la nécessité pour tout mouvement de libération, pour tout gouvernement d’avoir une doctrine, des objectifs, et un programme afin de pouvoir expliquer au peuple où il va et comment il va y aller. Il n’y a pas de politique sans idéologie. Celle-ci offre un éclairage, des moyens d’analyse permettant de cerner les réalités de la société.

Pour Frantz Fanon, l’Afrique a besoin d’une pensée neuve et originale susceptible de libérer le continent de toutes les contraintes, de toutes les répressions, de toutes les aliénations et de toutes les dominations : colonialisme, impérialisme, néo-colonialisme économique et culturel. Il s’agit d’une société fondamentalement libre et égalitaire, non répressive et non autoritaire.

Le socialisme africain signifie, pour lui, le choix d’un régime tout entier tourné vers l’ensemble du peuple, basé sur le principe que l’homme est le bien le plus précieux. Le socialisme africain s’oppose à l’impérialisme qui est un processus historique, économique et politique de domination et d’exploitation par lequel certains pays (pays capitalistes) ont été en mesure de se développer dans le même temps où d’autres (pays colonisés) stagnaient et régressaient.

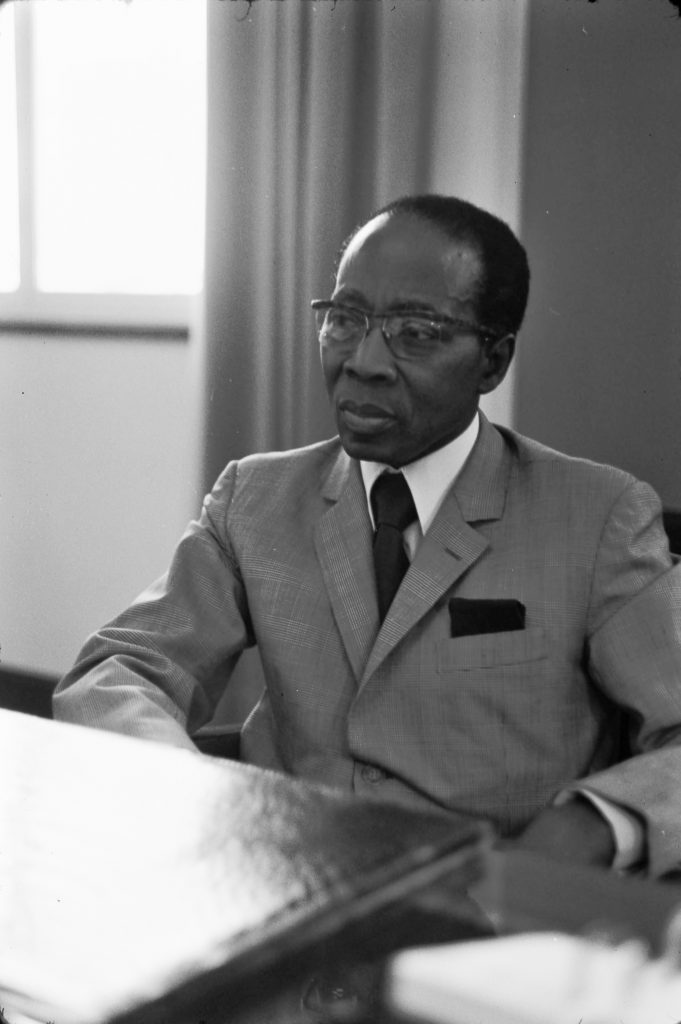

Trois groupes idéologiques se sont formés, à savoir : le Groupe de Brazzaville, le Groupe de Casablanca et le Groupe de Monrovia. Le Groupe de Brazzaville est créé en décembre 1960 par douze anciennes colonies françaises : Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Sénégal, Mauritanie, Haute-Volta, Niger, Dahomey, Tchad, Gabon, République Centrafricaine, Cameroun, Madagascar. Ils signent la naissance de l’Union Africaine et Malgache (UCAM) qui deviendra OCAM (Organisation Commune Africaine et Malgache en 1965). Ce bloc politique des « modérés » confirme sa réticence à rompre avec la France et rompt avec l’objectif de création d’un regroupement continental. Sur invitation du Maroc, les pays africains « progressistes » se réunissent en conférence à Casablanca, en janvier 1961, et crée le Groupe de Casablanca, composé du Ghana, de la Guinée, du Mali, de la RAU (Egypte et Syrie) et la Lybie. Ils condamnent unanimement le colonialisme et l’apartheid mais restent divisés sur d’autres dossiers. La Charte de Casablanca établit un comité politique réunissant tous les chefs d’Etat, un comité économique réunissant les ministres des finances, un comité culturel réunissant les ministres de l’éducation et un commandement suprême réunissant les états-majors des pays membres. Le Groupe de Monrovia est un élargissement du Groupe de Brazzaville qui bénéficie du renfort de huit pays : Libéria, Nigéria, sierra Leone, Somalie, Ethiopie, Lybie et Tunisie. Sur initiative du Président Léopold Senghor, la conférence a lieu à Monrovia, le 8 mai 1961. Le Groupe de Monrovia est plutôt réformiste et individualiste de l’indépendance. Ce grand rassemblement plaide pour la non-ingérence dans les affaires internes et pour le maintien des frontières coloniales. Le Groupe de Monrovia est présenté comme proche des Etats-Unis.

Il convient de noter que l’on est en face de trois mouvances : la mouvance radicale de Nkrumah, (« nous devons nous unir dès maintenant ou périr »), un « courant d’évolution régionale par étapes », c’est-à-dire une mouvance gradualiste, un régionalisme incarné par des personnalités comme Léopold Sedar Senghor et Julius Nyerere, et un « courant défaitiste, collaborationniste et capitulard » autour de l’axe Monrovia-Abidjan-Lagos-Tananarive. Ces trois courants ont rendu urgente la création d’une organisation continentale ouverte à tous les Etats africains.

Léopold Sedar Senghor a pris à corps le concept de « négritude », défini par Aimé Césaire, et la circonscrit comme un ensemble de valeurs de civilisation du monde noir. C’est l’ensemble des qualités, des valeurs du monde noir. La négritude, c’est un Neger-Sein (ETRE-Nègre) actif et non passif.

Le Président tanzanien, Julius Nyerere développe la philosophie politique de l’Ujamaa (Self-reliance) qui est une idéologie du développement fondée sur les principes du socialisme et de l’autosuffisance. Il s’agit d’un socialisme qui met l’accent sur l’égalité des chances et sur la nécessité de réduire l’injustice sociale.

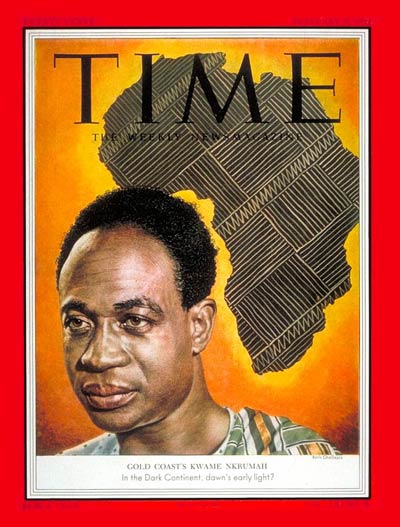

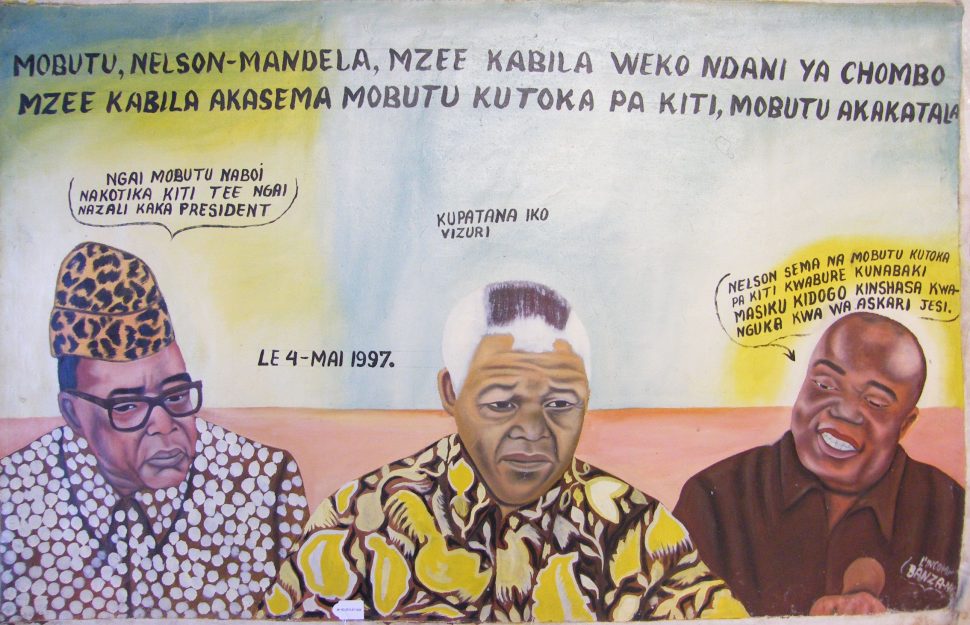

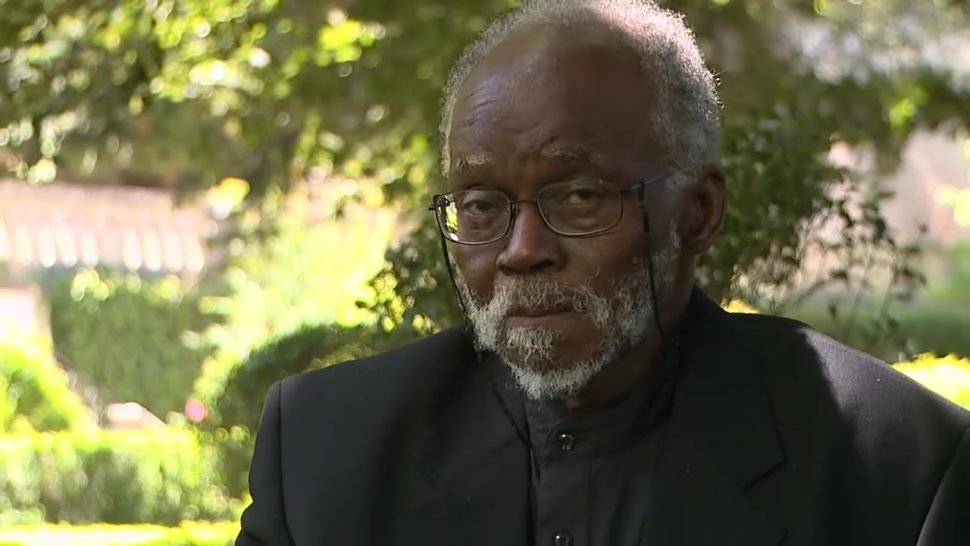

Face aux clivages idéologiques, certains chefs d’Etat et de gouvernement ont affiché un comportement atypique. Le politologue Moncef Djaziri a qualifié de chefs d’Etat dissonants, des chefs d’Etat qui, par leurs discours de rupture, comportements et décisions spécifiques, produisent des perturbations dans le système international. Ils ont institué des régimes politiques et ont initié des pratiques marquées par des aspects spécifiques qui les éloignent des conceptions politiques des grands modèles dominants ; ils se situent donc clairement aux antipodes des modèles occidentaux. A l’image des sons musicaux dissonants, qui produisent une sensation auditive désagréable, les chefs d’Etat dissonants émettent un message qui troublent les efforts visant à réaliser l’harmonie dans le système international. Ces chefs sont, en fait, porteurs de visions différentes que celles qui sont en vigueur. Ces leaders ou chefs d’Etat ou de gouvernement jouissent de la légitimité populaire ou révolutionnaire. On peut citer les figures de proue suivantes : Ahmed Ben Bella, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Gamäl abdel-Nasser , Thomas Sankara et Mo’ammar al-Qadhafi, Mobutu et surtout Nelson Mandela.

Chez ces chefs d’Etat dissonants, on peut constater une volonté de différenciation qui résulte de l’histoire de la colonisation et de ses effets, en particulier de la lutte acharnée et systématique des puissances colonialistes en vue de tenter d’effacer les cultures indigènes. Leur action politique est dictée par la détermination de défendre la dignité bafouée par la colonisation. C’est dans cette volonté d’autochtonisation qu’il faut inscrire le « Consciencisme » de Nkrumah, le modèle nassérien d’égyptianisation », le « modèle Jamâhîriyen » de Qadhafi.

Kwame Nkrumah, l’auteur philosophe du « Consciencisme », fut appelé l’Osagyefo (le Messie), change le nom de son pays de Gold Coast (Côte d’Or) en Ghana, pour des raisons suivantes : « Ce pays va s’appeler Ghana parce que ce nom est profondément enraciné dans l’histoire ancienne de l’Afrique Occidentale, parce qu’il parle à l’imagination de la jeunesse africaine, parce qu’il rassemble. Il faut célébrer la grandeur et les hauts faits d’une civilisation que nos ancêtres ont fait s’épanouir bien des siècles avant la pénétration européenne et le partage colonial de l’Afrique. »

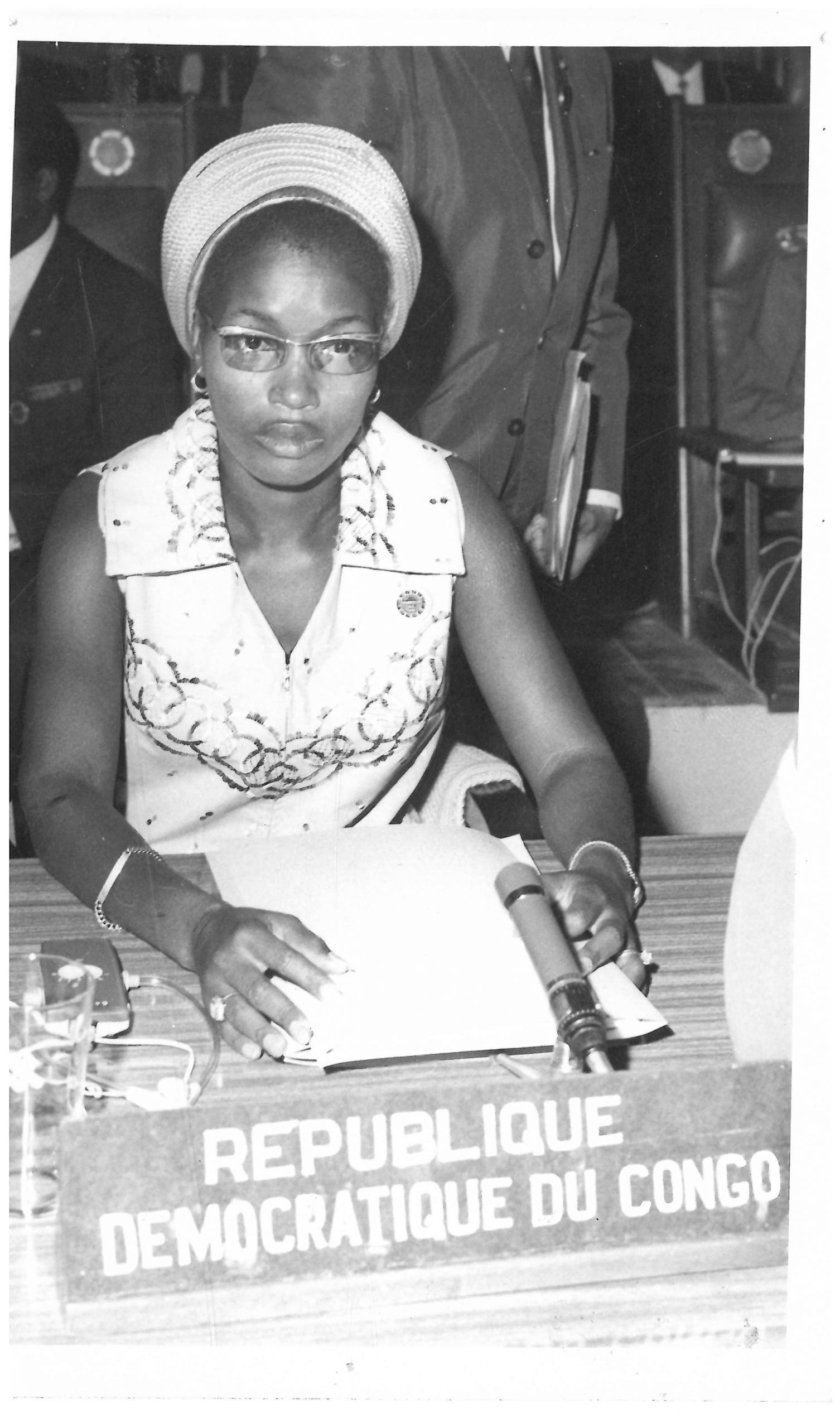

Le Président Joseph-Désiré Mobutu se révèle être le rempart contre le communisme en Afrique centrale, étant donné que la plupart des pays qui entourent son pays sont de mouvance socialiste. Il affirme que son pays n’est ni à gauche, ni à droite et ni même au centre. Comme Nkrumah, il change, en date du 27 octobre 1971, le nom de son pays de « République Démocratique du Congo », en « République du Zaïre », habité par des citoyens zaïrois. Le fleuve « Congo » devient le fleuve « Zaïre », la monnaie également. La révolution zaïroise interdit les prénoms chrétiens et le port des costumes, des jupes et des cravates. A la place, les hommes portent « l’abacost’ et les mamans zaïroises le pagne. Lui-même se nomme désormais Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wazabanga. Il considère son parti unique, le M.P.R. (Mouvement Populaire de la Révolution) comme une « Eglise », dont lui-même est « Le Président Fondateur du M.P.R. », « Le Messie » ; Il aime se faire appeler le « Guide de la révolution zaïroise ». L’idéologie du parti est le « Mobutisme », c’est-à-dire l’ensemble des enseignements des pensées et actions du Président-Fondateur du M.P.R. » et la philosophie politique : « Le recours à l’authenticité » : « Nous voulons être nous-mêmes et non pas ce que les autres veulent que nous soyons. » Mobutu explique la philosophie de l’authenticité de la manière suivante : « L’authenticité est une prise de conscience du peuple zaïrois de recourir à ses sources propres, de rechercher les valeurs de ses ancêtres, afin d’en apprécier celles qui contribuent à son développement harmonieux et naturel ; C’est le refus du peuple zaïrois d’épouser aveuglément des idéologies importées. C’est l’affirmation de l’homme tout court, là où il est, tel qu’il est, avec ses structures mentales est sociales propres. » (Mobutu, Discours, allocutions, messages, New York, 4 octobre 1974). Cette philosophie, inspirée du Consciencisme de Nkrumah, est une remise en question de la décolonisation comme base de la décolonisation mentale et prône le culte de la personnalité du chef, en se fondant sur les valeurs anciennes.

Le 27 avril 1994, Nelson Mandela, Président de l’A.N.C., est élu premier président noir d’Afrique du Sud avec 62% des suffrages, Lors de sa prestation de serment, le 10 mai 1994, il déclare que son pays vient enfin d’atteindre l’émancipation politique et promet que plus jamais, ce beau pays ne connaîtra encore l’oppression d’un homme par un autre et s’engage à libérer son peuple de la servitude, de la pauvreté, des privations, des souffrances, du sexisme et des autres discriminations.

Il convient de noter enfin que certains chefs d’Etat cherchent à singer les anciens dominateurs ou à se venger d’eux. Ce fut le cas du Président centrafricain Jean-Bedel Bokassa qui se fait consacrer Empereur, en imitant le sacre de l’Empereur Napoléon Bonaparte et du Général Idi Amin Dada, de l’Uganda, qui se fit transporter en tipoy par des Britanniques comme ses ancêtres l’ont fait jadis sous la domination coloniale.

Sur invitation et sous la présidence de l’empereur Hailé Sélassié, trente chefs d’Etats et de gouvernement africains participent, du 22 au 25 mai 1963, à Addis-Abeba, à la conférence constitutive de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA). A sa création, cette institution a pour objectifs de renforcer l’unité et la solidarité entre Etats voisins ; coordonner et intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d’existence aux peuples d’Afrique ; défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance ; éliminer le colonialisme en Afrique sous toutes ses formes; et favoriser la coopération internationale en tenant compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Dès sa création, l’OUA est déterminée à éradiquer le colonialisme et la discrimination raciale. Elle est en quête de l’unité politique et économique. Elle accorde une place essentielle au règlement pacifique des conflits interafricains. Une Commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage est mise en place à cet effet, mais ses moyens sont limités à telle enseigne que l’organisation est parfois obligée de recourir à des Conseils des Sages ou Comités ‘ad hoc’ pour tenter de trouver des solutions aux différends. Une Charte africaine des droits de l’homme et des peuples est adoptée au Sommet de 1981 à Nairobi, et conduit à la création en 1987 de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. L’OUA s’implique également dans des questions liées au développement et à la coopération économique.

Sur initiative du Président libyen Moammar Qadafi, un sommet extraordinaire est convoqué à Syrte (en Libye) pour décider du remplacement de l’OUA par une nouvelle organisation appelée Union Africaine (UA), officiellement lancée le 9 juillet 2002, avec pour priorité d’accélérer et d’approfondir le processus d’intégration économique et politique sur le continent. L’Acte Constitutif de l’UA est inspiré, dans ses organes et ses institutions, du modèle de l’Union Européenne. La vision de l’UA est de « bâtir une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses citoyens et constituant une force dynamique sur la scène mondiale ». Contrairement à l’OUA, qui défendait le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l’UA opte pour le principe de non–indifférence quipermet d’ordonnerdesinterventions militaires dans des circonstances graves (crimes de guerre, génocide, crimes contre l’humanité).

La frontière, c’est la limite d’un espace où s’exerce l’activité humaine ; c’est aussi un tracé qui délimite le territoire d’un Etat.

En Afrique ancienne, on trouve plusieurs types de frontières séparant des groupes humains selon leur mode de vie : séparation des peuples de la forêt et des peuples de la savane, zones de séparation des pasteurs nomades et des agriculteurs sédentaires, délimitation précise des terres d’un village, d’un clan ou d’une chefferie, délimitation fluide et variable du territoire d’un empire ou d’un royaume.

La Conférence, qui se tient à Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, n’a pas pour objet de partager l’Afrique en Etats mais elle a plutôt reconnu des ‘’zones d’influence’’ ou mieux des « sphères d’influence abstraites découpées au cordeau ». L’occupation effective du territoire se fait conformément au « principe de l’impérialisme », selon lequel la puissance établie sur la côte doit progresser vers l’intérieur du continent et s’arrêter là où elle rencontre une autre puissance. La prise de possession effective du territoire, pour être reconnue, doit être notifiée aux autres puissances.

La démarcation des frontières des Etats se fait progressivement. Elle suit l’occupation effective du territoire. En effet, jusqu’à la veille des indépendances africaines, les puissances coloniales continuent à négocier au sujet des frontières pour des raisons économiques ou à cause des difficultés d’encadrement administratif efficace des populations frontalières et surtout du contrôle des flux migratoires.

Les frontières d’Afrique, héritées de la colonisation, ont mauvaise presse parce qu’on les qualifie d’arbitraires, artificielles et absurdes, poreuses et subverties, indéfendables et non défendues. Ces lignes de démarcation seraient responsables de nombreux conflits et du mal-développement.

Bien que ces frontières ne tiennent pas toujours compte des données ethniques et linguistiques, elles sont déclarées inviolables. En effet, se référant au paragraphe 3 de l’article III de la Charte de l’OUA de 1963 relatif au respect de la souveraineté et de l’intégrité de chaque Etat et de son droit inaliénable à une existence indépendante, la déclaration du Caire du 21 juillet 1964 engage les Etats membres à « respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l’indépendance. » C’est ce que l’on appelle le principe d’intangibilité des frontières héritées de la colonisation. » Ce principe d’inviolabilité met fin à l’ambition unitaire de Nkrumah mais il est globalement respecté jusqu’à présent.

Il convient de noter que l’on fait bon usage des frontières africaines parce qu’elles sont subverties, travaillées et utilisées par les sociétés comme une ressource, et qu’elles ne sont pas perçues comme un obstacle. La non-coïncidence entre les grandes aires linguistiques, les bassins économiques et les découpages étatiques, modifie l’usage de la frontière linéaire et favorise un continuum frontalier. Les fleuves et les lacs ne sont pas des barrières mais plutôt des voies de passages qui favorisent les contacts entre peuples. L’Afrique est un continent polyglotte mais le caractère transnational de certaines langues officielles, régionales et véhiculaires sur les quelques deux mille langues vivantes recensées, favorise des réseaux d’échanges et de communication. De plus, l’Afrique est un continent marqué par une intense circulation interne, aux échelles locale et régionale, fondée sur les complémentarités entre régions côtières et intérieures : entre zones d’élevage et aires de production vivrière, entre zones de production agricole et marchés urbains. L’animation des bordures combine des échanges de produits de base, des trafics plus ou moins licites, et des flux frauduleux et de contrebande institutionnalisée. Tout un monde vit du trafic frontalier : marchands et transporteurs, douaniers et militaires, à telle enseigne que les aires transfrontalières sont marquées par une haute intensité d’échange, lieux de passage entre marchés enclavés et marchés mondiaux. Toute cela favorise l’intégration du commerce régional et des services.

Immédiatement, après l’indépendance, l’armée se fait remarquer, par le déclenchement des mutineries, des sécessions et des rébellions et empêche les jeunes Etats de faire calmement l’expérience démocratique.

On a dénombré en Afrique entre 1960 et 1990, plus de 300 coups d’Etat réussis et ratés. C’est à partir de 1965 et de manière régulière jusqu’aux années 1975 que ce phénomène atteint une contagiosité étonnante à telle point qu’à certaines périodes, il ne se passe pas de semaine, parfois même de jour où l’on apprend que quelque part dans le monde, l’armée a pris les choses en mains. Après cette date, on constate une légère accalmie ponctuée de coups de force çà et là jusqu’au début du XXIe siècle.

Au moment de la prise du pouvoir, l’armée avance toujours un prétexte curatif : l’Etat est malade de ses politiciens et voici que l’armée vient apporter le moyen magique pour guérir l’Etat, restaurer l’autorité de l’Etat, redresser l’économie et reconstruire la nation. Dès que tout cela sera réalisé, elle retournera à la caserne.

Les officiers ont toujours évité la démocratie et ont instauré le parti unique, rassemblant tous les citoyens sous un large mouvement de masse, placé sous la direction d’un chef qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains.

La plupart des Etats africains, à l’exception de quelques rares pays comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Tanzanie, le Kenya et le Botswana, ont connu des interventions militaires sous forme de mutineries ou de coups d’Etat réussis ou de tentatives de coups d’Etat échouées, de mutineries ou de guérillas. Nombreux coups d’Etat ont été opérés en Afrique, entre 1960 et 1975, lorsque l’armée a décidé de prendre le pouvoir en déposant violemment ou par la ruse les dirigeants en exercice

Alors qu’il y a des pays où l’armée n’est intervenue qu’une seule fois, d’autres pays ont connu plusieurs interventions, le nombre de coups d’Etat variant entre deux et cinq, parfois deux fois la même année. Des raisons institutionnelles, économiques, idéologiques, ethniques, des ambitions personnelles, etc., semblent avoir motivé la multiplicité de ces interventions.

Les pères de l’indépendance ont glissé facilement du multipartisme vers le parti unique parce qu’ils laissent croire à l’opinion que le multipartisme ne sert pas la cause de l’unité nationale et que le parti unique aide à dépasser les querelles tribales. Les régimes militaires ont toujours été autoritaires. De même après la prise du pouvoir, le premier geste des régimes militaires a toujours été celui d’interdire les partis politiques, de limiter les libertés du peuple et de museler les opinions, soi-disant, rétablir l’ordre et la paix. Dans certains pays, comme le président guinéen Sékou Touré et le président zaïrois Mobutu, on institue le parti unique en parti-Etat, une machine politique s’identifiant à l’Etat lui-même.

Durant la Guerre Froide, la plus grande partie de l’Afrique est composée de pays dont les systèmes de gouvernement sont autoritaires, à parti unique, étouffant les libertés fondamentales et les droits humains. Avant la chute du mur de Berlin en 1989, seuls deux pays ont des systèmes démocratiques institutionnalisés : le Botswana et l’île Maurice. Dans la plupart des autres pays, on constate une démocratie de façade, avec des élections organisées comme des rituels visant à perpétuer le règne des personnes au pouvoir, qui se considèrent comme indispensables et jouent avec la légalité pour rester indéfiniment au pouvoir.

Après la chute du mur de Berlin, qui marque la fin de la Guerre Froide, des conférences nationales sont organisées, dans les années 1990, afin d’en finir avec les coups d’Etat et les crises politiques récurrentes, et comme espace palabrique, un espace public de prise de parole sur des questions d’intérêt national, un moment de révision de la constitution et de résolution des conflits. C’est le Président Mathieu Kerekou du Bénin qui organise la première Conférence nationale (du 19 au 28 février 1990) présidée par un évêque. Elle n’est pas souveraine à l’origine mais elle se déclare tout de suite souveraine, en fait comme un pouvoir constituant original, une structure institutionnelle génératrice de nouveaux pouvoirs capables d’instaurer la démocratie et dont les décisions sont opposables à tous. L’expérience sera reprise au Gabon (27 mars au 19 avril 1990), au Congo-Brazzaville (25 février au 19 juin 1991), au Niger (29 juillet au 3 novembre 1991), au Mali (29 juillet au 12 août 1991), au Togo (10 juillet au 28 août 1991), au Zaïre (aujourd’hui RDC, 7 août 1991 au 6 décembre 1992) et au Tchad (15 janvier au 7 avril 1993). La plus longue est celle de la RDC qui dura 385 jours et qui inaugure une période de transition de 16 ans.

Les deux dernières décennies ont clairement montré que l’Afrique manifestait un besoin urgent d’instauration d’un ordre démocratique, grâce à des élections transparentes, aux résultats justes et crédibles, et à la mise en place des institutions capables de promouvoir le développement et la paix. Trois raisons militent pour aider à comprendre que la démocratie est importante pour l’avenir économique de l’Afrique. La première est que les démocraties du continent ont en général affiché des taux de croissance économique qui sont 30 pour cent plus rapides que ceux des autocraties. Elles sont donc mieux équipées pour créer des emplois nécessaires au fur et à mesure que la population augmente. Deuxièmement, la démocratie rend la politique et les politiques plus compétitives, plus flexibles et plus pragmatiques. Enfin, les démocraties sont plus pacifiques, c’est-à-dire mieux outillées pour résoudre les tensions et les conflits des sociétés de façon pacifique. La démocratie est le régime politique préféré des citoyens.

L’histoire de l’Afrique postcoloniale nous montre que l’indépendance de l’Afrique n’a pas été un cadeau que les colonisateurs ont offert aux peuples africains. C’est le résultat d’une lutte âpre qui s’est poursuivie jusque durant la période postcoloniale. Cette lutte contre l’impérialisme et contre le néo-colonialisme a pour ambition d’affirmer la personnalité africaine par la décolonisation mentale, politique, économique et culturelle. La lutte d’autodétermination et d’émancipation des Etats africains a souvent abouti à la fragilisation des Etats, à l’instabilité des Etats, à des guerres civiles et des coups d’Etats à répétition. L’incapacité et le manque de volonté politique des gouvernements africains à promouvoir le bien commun de leurs peuples, la mauvaise gouvernance, la privatisation et la criminalisation de l’Etat ont souvent conduit au manque de confiance des Africains vis-à-vis de leurs gouvernants et de fierté d’appartenir à leur Etat.

A la fin de la leçon, l’élève doit être capable de :

1. Expliquer les manifestations du changement culturel de l’Afrique postcoloniale ;

2. Comprendre la nécessité de préserver le patrimoine culturel africain

3. Analyser le rôle de la culture dans la construction identitaire des États africains ; ;

4. Discuter des grands événements culturels organisés en Afrique depuis 1960 ;

5. Expliquer l’apport de la culture au développement de l’Afrique.

La culture africaine est à la fois héritage ancestral et innovation moderne. Elle regroupe les coutumes, les croyances, les arts et les savoirs transmis de génération en génération. Depuis 1960, avec les indépendances, les sociétés africaines cherchent à préserver leurs traditions tout en s’ouvrant au monde moderne.

Cependant, ce développement culturel a été freiné par des crises politiques, le néocolonialisme et, en RDC particulièrement, le GENOCOST (génocide lié à l’exploitation brutale des ressources). Malgré cela, la culture demeure une force de cohésion, d’émancipation et d’affirmation identitaire.

Depuis 1960, la littérature africaine est l’un des moyens les plus puissants par lesquels les Africains ont affirmé leur identité, dénoncé les oppressions et projeté une vision d’avenir. Elle est à la fois mémoire, critique sociale et laboratoire de l’imaginaire.

Ainsi, la littérature postcoloniale africaine a contribué à décoloniser les imaginaires, donner la parole aux dominés, porter la mémoire des résistances et inscrire l’Afrique dans l’universel sans renier ses racine

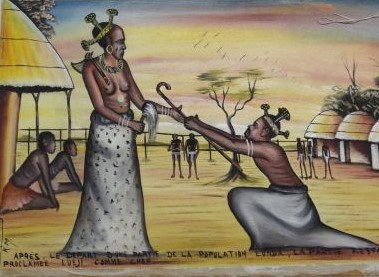

Après les indépendances, les arts plastiques africains se sont diversifiés en se libérant progressivement de l’académisme colonial. Chaque région du continent a produit une école ou un courant qui exprime à la fois mémoire et innovation.

Ces écoles ont fait de l’art un espace de mémoire et de résistance, mais aussi de créativité moderne.

Depuis les années 2010, la restitution des œuvres pillées par la colonisation est au cœur des débats :

La restitution n’est pas seulement matérielle : elle constitue une reconnaissance des crimes coloniaux et une réparation morale et symbolique.

Depuis les années 1980, l’art africain s’impose sur la scène mondiale. Héritiers des traditions locales, les artistes contemporains interrogent mémoire, injustices et migrations.

L’art contemporain africain est désormais planétaire, exposé à Dakar, Venise, Londres, Paris ou New York, affirmant que l’Afrique n’est pas seulement mémoire, mais aussi innovation et créativité universelle.

L’architecture africaine contemporaine est diverse et reflète l’évolution des sociétés. On distingue :

Exemples marquants :

La sculpture africaine contemporaine se développe à partir des années 1960. Elle a deux grandes orientations :

Malgré les critiques occidentales, cet art témoigne d’une créativité authentique, d’une beauté plastique et d’une adaptation aux réalités économiques modernes.

Le 14 décembre 2021, la rumba congolaise a été inscrite par l’UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Cette reconnaissance internationale confirme que la rumba n’est pas seulement une musique, mais un symbole identitaire et historique pour l’Afrique et sa diaspora.

Née au début du XXe siècle, la rumba s’inspire à la fois des rythmes bantous traditionnels (notamment le nkumba, danse ancestrale du bassin congolais qui symbolise l’union et la fertilité) et des sonorités afro-cubaines ramenées par les marins et commerçants via l’Atlantique. Cette fusion a donné naissance à un style musical original, à la fois enraciné dans l’Afrique et ouvert au monde.

La rumba congolaise est ainsi une mémoire partagée entre les deux Congos (Kinshasa et Brazzaville), un lien entre l’Afrique et sa diaspora, et une fierté panafricaine désormais reconnue au niveau mondial.

La musique africaine postcoloniale reflète les luttes, les espoirs et les identités des peuples. Chaque région a produit des styles devenus des références mondiales :

La musique africaine est à la fois un miroir de la société et un outil de résistance. Elle transcende les frontières et accompagne les grandes luttes de libération comme les mutations identitaires du continent.

La musique africaine ne serait pas complète sans l’apport des femmes artistes, qui ont brisé les barrières sociales et porté la mémoire et la résistance.

Ces artistes féminines ont donné à la musique africaine une dimension universelle et émancipatrice, au même titre que les grandes figures masculines.

Les arts du spectacle – théâtre, danse, performance – occupent une place essentielle dans la culture africaine postcoloniale. Ils prolongent la tradition orale et deviennent des instruments de critique sociale, de transmission de mémoire et d’affirmation identitaire.

A. Nigeria (Mbari Club, Ibadan, années 1960)

B. RDC

C. Sénégal et Afrique de l’Ouest

D. Afrique du Nord et Maghreb

E. Afrique de l’Est

F. Afrique australe

Les arts du spectacle en Afrique postcoloniale allient héritage oral et critique sociale. Ils sont un lieu de création, de résistance et de mise en scène des aspirations populaires.

Depuis les indépendances, les festivals panafricains sont devenus des moments de rencontre, de célébration et de rayonnement de la culture africaine. Ils affirment une identité commune, valorisent les artistes et constituent une diplomatie culturelle au service de l’unité africaine.

Ces festivals ne sont pas de simples événements culturels. Ils incarnent une politique de l’unité africaine, renforcent les liens entre les peuples et affirment la place de l’Afrique dans la culture mondiale.

Après les indépendances, les musées africains sont devenus des instruments de représentation nationale et de transmission de la mémoire collective. Ils ne se limitent pas à conserver des objets : ils valorisent l’identité culturelle, renforcent la conscience historique et participent aux débats sur la restitution du patrimoine pillé.

Ainsi, les musées africains sont à la fois conservatoires, symboles identitaires et espaces de justice historique.

Tableau 1 Les grands musées africains

| Musée | Ville / Pays | Date de création | Spécificités / Rôle |

| Musée National | Lusaka, Zambie | 1964 | Symbole de l’unité nationale ; retrace l’histoire de la Zambie de la préhistoire à l’indépendance. |

| Musée National | Lomé, Togo | 1975 | Présenté comme le « Togo en miniature » ; valorise la diversité culturelle du pays. |

| Musée National | Yaoundé, Cameroun | 1988 | Conçu comme un « livre d’histoire » vivant ; conserve la mémoire nationale et la diversité culturelle camerounaise. |

| Musée Dynamique | Dakar, Sénégal | 1966 | Vitrine culturelle post-indépendance ; accueille expositions africaines et internationales. |

| Musée des Civilisations Noires | Dakar, Sénégal | 2018 | Grande vitrine panafricaine ; conçu pour accueillir les restitutions d’œuvres d’art pillées. |

| Robben Island Museum | Robben Island, Afrique du Sud | 1997 (après la fin de l’apartheid) | Ancienne prison de Nelson Mandela ; site de mémoire de la lutte anti-apartheid. |

| Grand Musée Égyptien | Le Caire, Égypte | (en construction, ouverture progressive depuis 2021) | Conserve le patrimoine pharaonique ; l’un des plus grands musées archéologiques au monde. |

| Musée National | Addis-Abeba, Éthiopie | 1958 | Conserve Lucy (3,2 millions d’années) ; rappelle l’Afrique comme berceau de l’humanité. |

Parler du GENOCOST du point de vue culturel, c’est montrer que ce génocide pour des gains économiques lié au caoutchouc, aux minerais stratégiques, au coltan et au cobalt n’a pas seulement détruit des vies, mais aussi attaqué la mémoire et la créativité des Congolais. Sa violence la plus sournoise réside dans la volonté de nier l’humain et de transformer la souffrance en marchandise.

a. Une mémoire volée

Le GENOCOST a produit une fracture mémorielle : des millions de morts réduits au silence, des récits tronqués, une histoire bafouée. Derrière chaque minerai exporté se cache une mémoire de sang, et la culture devient un champ de lutte pour la rappeler.

b. L’art comme résistance

Malgré l’absence de mémoriaux officiels, les artistes ont fait de leurs œuvres des tombeaux symboliques. Peinture, musique, littérature et théâtre incarnent une contre-mémoire insurgée qui dénonce à la fois l’ancien colonisateur, les multinationales et les élites complices.

c. Une culture face à la marchandisation

Le GENOCOST tue doublement : par les vies perdues et par la réduction de la culture à un produit. On célèbre la rumba ou l’art congolais sans reconnaître qu’ils portent les stigmates d’un peuple meurtri. L’hypocrisie mondiale consiste à admirer ces créations tout en fermant les yeux sur les cadavres derrière chaque gramme de coltan.

d. Le devoir de mémoire

Intégrer le GENOCOST dans la culture, c’est refuser l’oubli et transformer la mémoire en outil de résistance. Tant que les Congolais chantent, peignent et racontent, le génocide économique ne pourra pas effacer leur histoire.

L’Afrique postcoloniale a produit une culture foisonnante : la littérature a décolonisé les esprits, les arts plastiques ont affirmé l’identité visuelle et posé la question des restitutions, la musique portée par la rumba a uni et mobilisé les peuples, les festivals et musées ont projeté une fierté panafricaine. Avec le GENOCOST, la culture africaine devient aussi un espace de mémoire et de dénonciation. Malgré les crises et les entraves néocoloniales, elle reste une arme de résistance et un moteur de renaissance.

Depuis 1960, l’Afrique postcoloniale a connu un essor culturel majeur. La littérature s’est émancipée, les arts plastiques se sont diversifiés à travers plusieurs écoles, la musique est devenue un miroir de la société, le théâtre un lieu de critique sociale, et les festivals panafricains ont affirmé l’unité culturelle. Les musées symbolisent la mémoire nationale. Malgré les crises, la culture demeure un pilier de développement et d’affirmation identitaire.

A la fin de la leçon, l’élève doit être capable de :

En 1960, plus de 17 pays africains accèdent à l’indépendance. Cet élan d’émancipation nourrit de grands espoirs : les économies, jusque-là organisées pour servir les métropoles coloniales, doivent désormais répondre aux besoins des populations africaines. Mais la réalité est contrastée :

Entre crises et innovations, entre dépendance et espoir d’autonomie, l’économie africaine oscille depuis 60 ans entre vulnérabilités et dynamiques de transformation.

La décolonisation s’accompagne d’un ralentissement de la croissance économique en Afrique à cause des crises mondiales. Les jeunes Etats font face à des structures désarticulées de l’économie dans la mesure où ils ont hérité de la colonisation une production extravertie pour alimenter les marchés extérieurs des métropoles des anciens pays colonisateurs.

Ensuite, les prix des matières premières d’exportation diminuent alors qu’ils sont leur source de revenu. Cette situation va impacter négativement les ressources publiques et les dépenses d’investissement au moment où la population augmente sensiblement. Le PIB par habitant est aussi affecté. Comme l’Afrique ne peut résoudre ses propres problèmes sans recourir à l’assistance des pays industriels, elle est obligée de signer des conventions de partenariat avec les pays européens et d’entretenir des relations de coopération bilatérale. Il en résulte la caractéristique majeure de la dépendance de l’Afrique vis-à-vis de l’Occident.

Le développement de l’Afrique se trouve bloqué parce que le continent attire peu d’investissements étrangers, plus ou moins 3% du total mondial entre 1965 et 1983. Le pouvoir d’achat de la population surtout celle de l’Afrique subsaharienne est généralement très médiocre. Les syndicats des travailleurs naissent partout dans le monde professionnel pour protéger les intérêts des travailleurs. On assiste à des explosions de grèves souvent violemment réprimées comme à Durban en Afrique du Sud en 1983, puis en 1980.

Les villes et les centres urbains connaissent une explosion démographique due à plusieurs facteurs : des taux d’accroissement naturel élevé, un afflux important des bras inemployés en provenance des campagnes, la misère dans les campagnes qui a provoqué l’exode rural massif, le manque de terre, le mirage de l’argent dans les villes, etc. Mais comme le taux d’absorption des travailleurs par le monde professionnel atteint à peine 20% de la population active, les villes africaines sont ainsi devenues des lieux de développement et/ou d’actualisation des activités économiques informelles pour la survie. La situation économique déplorable conduit à des taux élevés de réfugiés économiques.

Le secteur agropastoral comprend l’agriculture et l’élevage. L’agriculture est l’épine dorsale de l’économie africaine et occupe plus ou moins 80% de sa population. Mais, l’Afrique souffre de son isolement à cause du retard technologique. Les politiques agricoles et le développement du monde rural ont été hérités de la colonisation. Le continent africain continue à pratiquer généralement une agriculture d’exportation pendant que les Africains eux-mêmes ne produisent pas assez de denrées de base comme les céréales, la viande, les tubercules pour couvrir totalement leurs besoins. Les facteurs à l’origine de cette situation sont, entre autres, la croissance démographique, l’évolution des modes de consommation, le délabrement de l’infrastructure agricole, l’absence de la motivation des agriculteurs locaux, etc.

Dans certains pays, la plantation coloniale a plus ou moins disparu après l’indépendance (Algérie, Kenya, Angola et Mozambique). Ailleurs, les plantations de sisal, café, thé, tabac, etc., continuent à être exploitées (Tanzanie, Kenya, etc.). En Zambie, la production agricole commerciale s’est poursuivie après l’indépendance. L’ancienne Afrique australe britannique continue à exporter ses produits agricoles, notamment le maïs à destination de la RDC. Mais les plantations n’ont pas beaucoup contribué à réduire la pauvreté dans les milieux ruraux dans certains pays d’Afrique.

La production agricole est confrontée à plusieurs contraintes environnementales et humaines. La progression du désert (55% du territoire africain sont menacés), la dégradation des sols, la destruction de la couverture forestière sont les causes principales des résultats médiocres de la production agricole et de la pauvreté observée dans les milieux ruraux entre 1960 et 1980. A ces contraintes écologiques s’ajoutent des contraintes liées à l’homme. On observe des migrations massives des personnes adultes masculines qui quittent les milieux ruraux vers les centres urbains et les villes à la recherche de l’emploi dans les industries et les services. Dans certains autres pays, les guerres affectent surtout les milieux ruraux et poussent des milliers de populations à se réfugier dans d’autres pays.

L’augmentation de la population rurale a aussi un impact négatif sur la production à cause de l’utilisation excessive des sols à certains endroits. C’est le cas au Kenya, au Rwanda, en Ethiopie, en Tanzanie et en Egypte. L’utilisation des techniques modernes contribue aussi à la détérioration brutale de l’environnement dans certaines régions. La plupart des agriculteurs africains pratiquent les cultures pluviales hormis les grandes exploitations modernes mécanisées.

Entre 1960 et 1980, la production agricole par rapport à la population dans 35 pays africains donne des résultats contrastés. Certains pays ont augmenté leur production agricole totale et la production vivrière par habitant (Swaziland, Côte d’Ivoire, Cameroun, Burundi, Rwanda et Malawi), d’autres ont assisté à la stagnation de leur production (Ghana, Nigéria, Tchad, Tanzanie, Congo), d’autres enfin ont augmenté leurs productions agricoles totales et vivrières plus vite que leurs populations (Botswana, Soudan). D’autres pays, notamment ceux du Sahel, ont connu des baisses de leurs productions à cause des périodes de sécheresse (Mauritanie, Mali, Sénégal, Tchad, etc.).

Les cultures du coton, d’arachides, du café et du Cacao ont dévasté des régions entières, compromettant ainsi la culture vivrière.

Quant à l’élevage, il tient une place très réduite dans l’économie Africaine. La pêche industrielle par contre, est en progression dans les états côtiers.

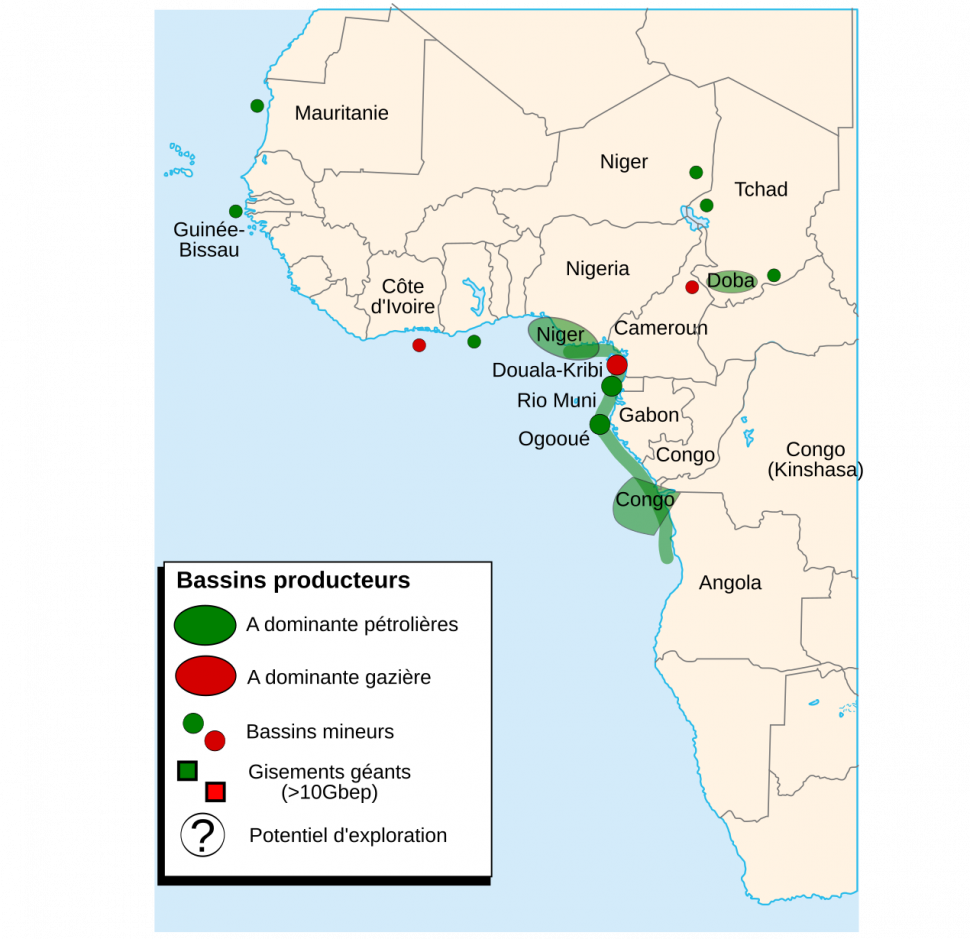

Pour assurer ses productions agropastorales, industrielles et minières et certains services du tertiaire, l’Afrique a besoin des sources énergétiques. Dans l’ensemble, l’Afrique fournit 40% d’énergie mondiale. D’autres sources d’énergie sont :

-Le Pétrole et Gaz naturel

Le pétrole est exploité dans beaucoup de pays africains : Nigeria, Algérie, Gabon, Egypte, Angola, Libye, R.D.C., Congo Brazza, etc. l’Afrique fournit à elle seule près de 12% de la production mondiale du pétrole mondial et 10% des gaz naturels. La production pétrolière africaine a considérablement augmenté depuis les années 1990. En 2005, 50% des exportations africaines sont constituées par le pétrole. Entre 2000 et 2008, la production a augmenté de 25% pour atteindre 12% de la production mondiale. L’Angola est devenue au mois d’avril 2008, le premier producteur africain et a ravi ainsi la première place au Nigeria à cause de l’insécurité dans le delta du Niger. De 1980 à 2005, le nombre des pays africains producteurs du pétrole est passé de neuf (1980) à 11 (1997), à 15 (2002) et à 17 (2005). En 2010, l’Afrique fournissait le tiers de la production mondiale.

Mais malheureusement, la production du pétrole a partout enrichi une minorité d’individus et n’a pas permis le décollage économique. Elle a par contre détruit une agriculture jadis florissante (Algérie, Nigeria), provoquée la corruption, les gaspillages et les pénuries. C’est ainsi que, par exemple, l’Angola qui a gagné plus de 30 milliards de dollars en 2006 grâce à ses exportations pétrolières, voit plus de 70% de sa population vivre avec moins de 2 dollars par jour et un enfant sur quatre y meurt avant l’âge de cinq ans faute de soins

En RDC, le pétrole est produit dans la province du Kongo Central. Mais, il n’est pas adapté aux besoins locaux. Il est exploité par la société Congo Italienne de Raffinage (SOCIR). Le gaz naturel en RDC est en réserve dans les lacs Kivu, Albert, etc.

En dehors du pétrole et du gaz naturel, l’Afrique fournit plus ou moins 40% des réserves mondiales d’hydroélectricité. Les sites privilégiés sont :

L’électricité en RDC est surtout d’origine hydraulique, produite par une vingtaine de barrages dont les plus importants sont : Inga, Mwadingusha, Nzilo, Zongo, etc.

Malheureusement, beaucoup d’Africains n’ont pas accès à l’électricité. 200 millions en 1970, 500 millions en 2002. Or, en 30 ans des dizaines de millions des Kilomètres de lignes ont été tirés.

L’Afrique offre au monde 70% de minerais du Fer, très abondant mais non exploité et négligé. On le trouve au Liberia, en Mauritanie, en RDC, etc. L’Afrique produit aussi le cuivre, le zinc, le manganèse, le plomb, le chrome, la bauxite, le cobalt, l’uranium, l’étain, l’aluminium, l’or, le diamant, etc. En RDC, les ressources du sous-sol sont abondantes et variées et représentent environ 80% des exportations.

Mais, les économies basées sur les matières premières sont vulnérables, car elles reposent sur la vente de ces matières dont l’Afrique ne contrôle pas les cours. Cette situation n’a eu qu’un impact négatif sur le développement social significatif et n’a pas bénéficié aux couches les plus défavorisées du continent. L’apparition des sociétés transnationales qui assurent l’exportation des ressources minières du continent aggravent davantage la situation.

Le continent Africain est faible dans le domaine de l’industrialisation. Cette situation s’explique par le fait que durant la période coloniale, l’Afrique a joué le rôle d’un simple fournisseur des matières premières à la métropole. En outre, il faut ajouter l’isolement du continent à l’acheminement des équipements de base pour l’industrie. Cependant, on trouve dans certains pays quelques industries de transformation comme, par exemple, en RSA, au Nigeria, en RDC, au Cameroun, en Zambie, etc. Dans ce domaine, la contribution africaine au niveau mondial a également baissé, passant de 2% au 1990 à 1% en 2000.

Dans ces domaines, l’Afrique est encore moins engagée. Le commerce interafricain occupe une place minime dans le chiffre global des échanges mondiaux. De façon générale, les économies africaines sont trop dépendantes d’un ou des deux produits, étant donné que le continent est à la merci des baisses des cours ou des aléas climatiques et politiques. Souvent, on produit à peu près les mêmes articles et on importe les mêmes biens et services.

Cette situation est le fait que les pays industrialisés clients et fournisseurs de l’Afrique interviennent dans les secteurs à exploiter, dans la fixation des prix aussi bien des matières premières qu’ils achètent que des produits manufacturés qu’ils vendent. D’autre part, les dépenses de prestige font que l’épargne locale soit gelée et immobilisée. Ce qui fait que la plupart des Etats africains, comme la RDC, ne peuvent survivre sans financements extérieurs, malgré leurs nombreuses richesses.

Mis à part le pétrole, le rang africain sur le marché mondial décline davantage, passant de 9,1% en 1987 à 2,3% en 1996 à 1,8% en 1998, à 1,9 en 2000 et à 2% en 2002. Or en 1960, l’Afrique détenait, par exemple, 73% du commerce mondial des huiles végétales, 27% en 1990 et moins de 10% en 2002. En 1960, le continent africain produisait 20% de toute l’huile de palme mondiale. Mais, en 2002, cette proportion est tombée à 3%. L’arachide représentait 60% de la production mondiale contre seulement 18% en 2002. Pour six produits principaux (cacao, café, coton, bois, sucre et cuivre), la baisse entre 1960 et 2003 a atteint une moyenne de 22 à 38% et la part de l’Afrique dans l’ensemble des exportations des productions agricoles industrielles a baissé à 3% en 2002 contre 7,2% en 1970.

La RDC a connu une période postcoloniale émaillée de violences économique, politique, sociale et culturelle : sécession katangaise de juillet 1960 à janvier 1963, zaïrianisation en novembre 1973, longue période de transition politique conflictuelle d’avril 1990 à avril 1997 avec son cortège de sous-violences à savoir les pillages du tissu économique en 1991-1992, les conflits interethniques, notamment celui Kasaïens-Katangais en 1991-1994, la guerre de libération et l’avènement de l’AFDL en 1996-1997, la guerre d’agression des troupes rwandaises, ougandaises et burundaises à partir du 2 août 1998. Ces différentes violences ont eu un impact négatif sur l’économie de la RDC dans la mesure où elles ont provoqué le ralentissement voire l’arrêt des activités de certaines entreprises, avec comme conséquences la réduction de l’emploi, le licenciement massif des travailleurs et donc l’augmentation du nombre de chômeurs.

Deux grands moments caractérisent cette période longue de trente-deux ans : une courte période (1965-1973) de prospérité suivie d’une longue période de crise multidimensionnelle (1973-1997) inaugurée par la politique de zaïrianisation (novembre 1973) et aggravée par la transition politique conflictuelle des années 1990.

C’est à partir de l’année 1974 que le Congo entre pratiquement en crise avec la mise sur pied par le gouvernement du président Mobutu de la politique improductive de zaïrianisation. Celle-ci a consisté en la récupération et la redistribution par les Congolais des filiales congolaises des sociétés belges et des entreprises commerciales étrangères. Cette politique n’atteignit pas ses objectifs et découragea les investisseurs étrangers. Le départ des commerçants étrangers (Grecs, Portugais, Hindous, etc.) pillés par le gouvernement de Mobutu a entraîné le chômage des centaines de travailleurs.

L’agriculture est une activité économique qui a pour objectif la transformation et la mise en valeur du sol pour obtenir des produits végétaux et animaux utiles à la consommation de l’homme. L’agriculture englobe donc la culture et l’élevage. Ces activités agropastorales ont commencé avant la colonisation, se sont poursuivies et transformées pendant la colonisation et ont continué après la période coloniale. La République Démocratique du Congo (RDC) possède deux tiers de la forêt tropicale d’Afrique et a un potentiel hydroélectrique énorme. Mais les activités agropastorales du pays ont été marquées par deux décennies de conflits. A ce facteur politique, s’ajoutent d’autres éléments qui ont contribué à la dégradation des activités agropastorales, à savoir, les conjonctures économiques, le manque d’une politique de planification responsable, l’absence d’une politique de suivi et de pérennisation, les conflits fonciers, la dégradation des infrastructures routières, des infrastructures scolaires pour la formation des paysans agricoles, etc. Le tableau ci-dessous montre que toutes les productions agricoles d’exportation connaissent une chute depuis 1968 jusqu’en 1973. Nous pouvons dire aussi que cette baisse de la production a continué jusqu’au cours des années 2000. Le secteur agricole et la filière bois présentent des opportunités de diversification économique pour la RDC. Le Plan national stratégique de développement (PNSD), en cours de finalisation, prévoit d’utiliser la transformation de l’agriculture pour faire accéder la RDC en 2022 au statut de pays à revenu intermédiaire, notamment par l’implantation des parcs agroindustriels dans les différentes régions du pays, qui prendront en compte les intérêts des petits producteurs. L’industrialisation de la filière bois renforcerait les efforts déployés dans le secteur agricole.

L’économie de la RDC repose essentiellement sur les industries extractives, qui sont étroitement dépendantes des cours mondiaux et de la dynamique économique internationale. Ainsi, le pays a souffert de la chute des cours du cuivre et d’autres métaux non ferreux, laquelle a entrainé une baisse des recettes, des dépenses et des réserves de change. Les causes avancées pour justifier, entre autres, la chute de la production agricole valent aussi pour la production minière. Les deux tableaux ci-dessous illustrent bien cette situation. Le premier tableau sur la production minière de la Gécamines montre comment les métaux non ferreux ont connu une chute de leurs produits entre 1967 et 1999. Les conflits interethniques, la mise en quarantaine du Zaïre à la suite des incidents sanglants sur le campus universitaire de Lubumbashi en mai 1990, le pillage du tissu économique du pays ont mis à genoux les entreprises, notamment la Gécamines. Le tableau ci-dessous est illustratif.

Tableau 1 : Evolution des principaux métaux non ferreux produits à la Gécamines, 1967-1999 (en milliers de tonnes métal)

| Année | Cuivre | Cobalt | Zinc |

| 1967 | 318,9 | 9,7 | 214,7 |

| 1968 | 324,5 | 10,5 | 208,0 |

| 1969 | 362,2 | 10,6 | 172,0 |

| 1970 | 385,5 | 14,0 | 185,2 |

| 1971 | 405,8 | 14,5 | 194,9 |

| 1972 | 408,2 | 13,0 | 179,8 |

| 1973 | 460,7 | 15,1 | 156,4 |

| 1974 | 471,1 | 17,5 | 68,7 |

| 1975 | 463,4 | 13,6 | 65,6 |

| 1976 | 407,7 | 10,7 | 60,6 |

| 1977 | 450,9 | 10,2 | 51,0 |

| 1978 | 391,3 | 13,1 | 43,5 |

| 1979 | 369,8 | 14,0 | 43,7 |

| 1980 | 425,7 | 14,6 | 43,8 |

| 1981 | 468,2 | 11,1 | 57,6 |

| 1982 | 466,4 | 5,5 | 64,4 |

| 1983 | 465,8 | 5,4 | 62,5 |

| 1984 | 465,5 | 9,1 | 68,4 |

| 1985 | 470,0 | 10,6 | 67,9 |

| 1986 | 476,0 | 14,5 | 63,9 |

| 1987 | 473,7 | 11,9 | 55,5 |

| 1988 | 438,5 | 10,0 | 61,1 |

| 1989 | 422,5 | 9,3 | 54,0 |

| 1990 | 338,7 | 10,0 | 38,2 |

| 1991 | 222,1 | 8,6 | 28,3 |

| 1992 | 135,0 | 6,5 | 19,0 |

| 1993 | 45,9 | 2,1 | 4,1 |

| 1994 | 29,3 | 3,3 | 0,6 |

| 1995 | 32,5 | 4,0 | 4,5 |

| 1996 | 38,8 | 6,0 | 3,2 |

| 1997 | 36,4 | 3,0 | 1,7 |

| 1998 | 37,3 | 3,8 | 1,2 |

| 1999 | 29,6 | 2,3 | 0 |

Source : GCM-L’SHI, Rapports annuels, 1967-1994, 1996 ; Banque Centrale du Congo, Rapports annuels 1997-1999.

Le GENOCOST désigne le génocide commis pour des gains économiques en République démocratique du Congo. C’est un concept qui met en lumière la face sombre de l’économie africaine : derrière les chiffres de production et les richesses minières se cachent des millions de vies humaines sacrifiées pour nourrir la machine économique mondiale.

Le franc CFA (aujourd’hui « franc de la Communauté financière africaine » pour l’Afrique de l’Ouest, et « franc de la Coopération financière en Afrique centrale » pour l’Afrique centrale) est une monnaie créée en 1945 par la France et toujours utilisée par 14 pays africains.

1. Origine coloniale

2. Fonctionnement actuel

3. Avantages et critiques

4. Débats et évolutions récentes

L’Afrique regorge beaucoup de richesses du sol et du sous-sol. Mais, nous avons vu que les pays africains ont connu un ralentissement dans leur croissance économique. Cette situation est due en partie par l’héritage colonial qui a fait que l’économie africaine a été une économie extravertie aussi bien dans le domaine agropastoral que dans le domaine minier et industriel. L’Afrique exportait ses matières premières à bas prix, mais achetait à des prix élevés les produits finis. L’Afrique a connu aussi des problèmes d’investissement et de financement qui font qu’elle est dépendante des pays occidentaux. Elle ne peut rien entreprendre sans une assistance financière étrangère. Les économies africaines ne profitent pas à toute la population et ne permettent pas un développement du continent. Mais il existe en Afrique des pays plus industrialisés que d’autres.