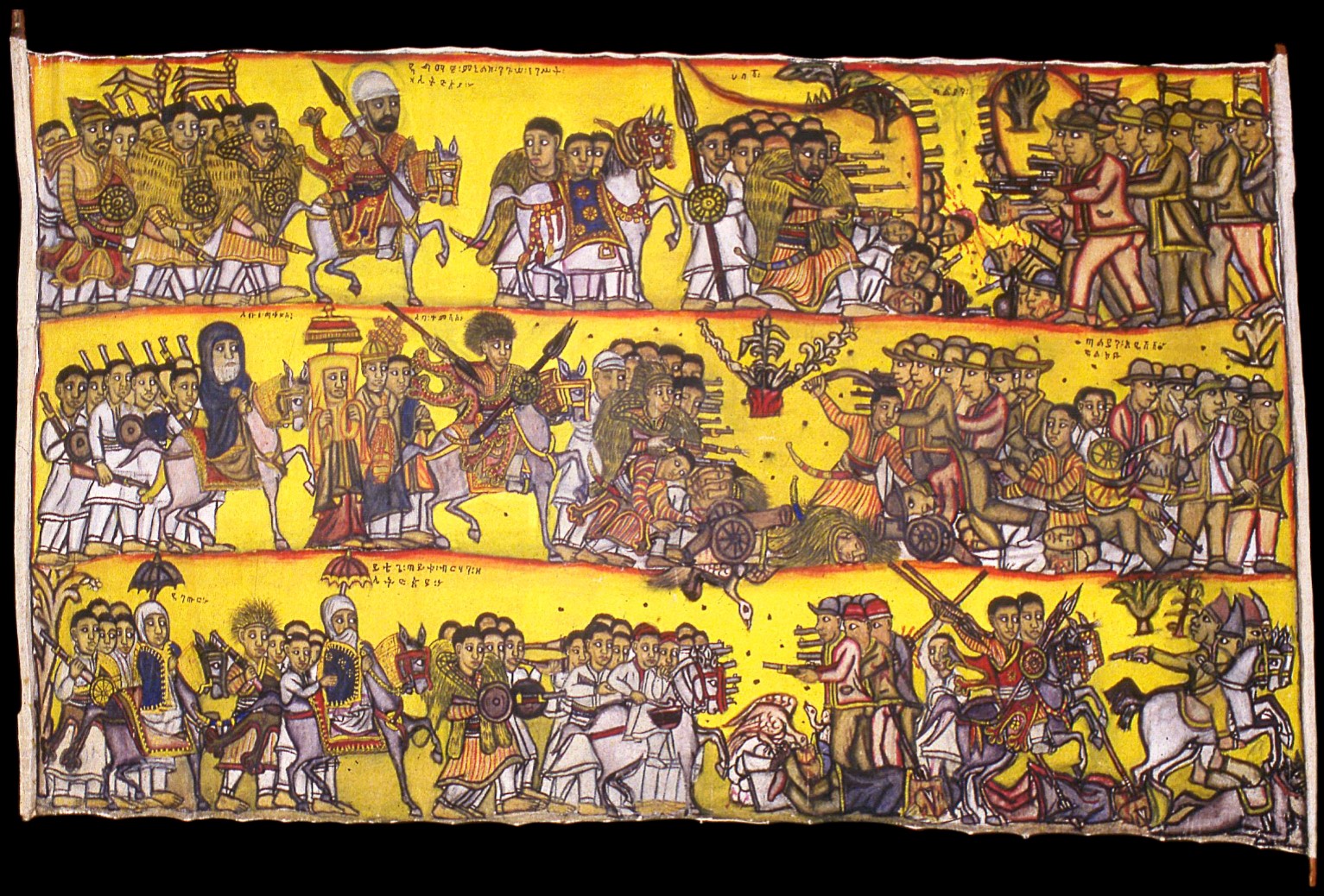

1910 (Ethiopie)

Bataille d'Adoua

Clés de compréhension du document

A. Approches possibles du document dans le cadre d’un cours d’histoire

- L’Afrique face à la colonisation européenne : la bataille d’Adoua est l’un des rares exemples de victoire militaire africaine contre une puissance coloniale européenne au XIXe siècle.

- Les formes de résistance africaines : le document illustre un exemple concret d’organisation politique, militaire et spirituelle autochtone en réaction à l’invasion italienne.

- Les conventions artistiques comme langage historique : l’usage de conventions issues de l’art religieux orthodoxe éthiopien invite à une lecture culturelle et symbolique de l’image.

- La place des femmes dans les conflits : la présence de la reine Taitu invite à discuter de son rôle politique et militaire aux côtés de l’empereur Menelik II.

B. Contextes du document

1. Le royaume d’Ethiopie

L’Éthiopie (anciennement connue sous le nom d’Abyssinie) est l’un des plus anciens États d’Afrique, doté d’une tradition monarchique remontant à l’Antiquité. Elle est marquée par une forte centralisation du pouvoir, une religion dominante – le christianisme orthodoxe éthiopien – et une culture riche, notamment dans les arts religieux et littéraires.

À la fin du XIXe siècle, l’Éthiopie est gouvernée par l’empereur Ménélik II, une figure politique majeure, visionnaire et stratège. Sous son règne, le royaume connaît une modernisation militaire et infrastructurelle. Il acquiert des armes à feu modernes, tisse des alliances régionales, tout en affirmant la souveraineté éthiopienne face aux ambitions coloniales européennes dans la région.

Contrairement à la majorité du continent africain, l’Éthiopie reste indépendante tout au long de la période de la « course aux colonies ». Ce fait unique s’explique en grande partie par la solidité de ses institutions, son unité politique relative et les compétences diplomatiques et militaires de ses dirigeants.

1. La bataille d’Adoua

La bataille d’Adoua est l’un des épisodes les plus célèbres de l’histoire africaine moderne. Elle oppose les forces éthiopiennes à l’armée italienne dans le nord de l’Éthiopie, près de la ville d’Adwa (ou Adoua), dans la région du Tigray.

Cette guerre s’inscrit dans le contexte de la volonté italienne d’étendre son empire colonial en Afrique de l’Est. En 1889, l’Italie signe avec Ménélik II le traité de Wouchalé, mais une différence d’interprétation sur une clause de ce traité (l’Italie croyant imposer un protectorat, l’Éthiopie y voyant une alliance) mène au conflit.

La bataille d’Adoua marque un tournant : les troupes éthiopiennes, plus nombreuses et mieux préparées qu’anticipé par l’état-major italien, infligent une défaite cinglante aux forces coloniales. L’Italie perd des milliers d’hommes et se voit contrainte de reconnaître l’indépendance de l’Éthiopie. Ce moment est vécu en Afrique et dans le monde noir comme une victoire symbolique contre l’impérialisme européen.

Cartes disponibles sur Bokundoli :

Leçon disponible sut Bokundoli : Les résistances à la conquête européenne.

C. Points d’attention

- Analyse visuelle et symbolique du document : cette peinture éthiopienne, réalisée par un artiste local anonyme, utilise des codes visuels issus de la tradition iconographique chrétienne orthodoxe. On y observe une opposition entre les visages de face et de profil, directement liée à une hiérarchie morale :

- Les Éthiopiens, assimilés aux « justes », sont représentés de face, incarnant la vérité, la dignité et la légitimité du combat.

- Les Italiens, considérés comme envahisseurs et forces du mal, apparaissent de profil, un angle souvent réservé dans l’art religieux éthiopien aux personnages secondaires, aux traîtres ou aux figures négatives. Cette convention souligne la dimension morale de la victoire éthiopienne.

- Ce traitement visuel peut être comparé à d’autres traditions religieuses ou artistiques où la direction du regard ou de la posture renvoie à une signification éthique ou politique.

- Les figures du pouvoir : Menelik II et la reine Taitu. L’empereur est représenté à cheval, commandant l’armée à distance. La reine Taitu, en bas à gauche, y est montrée comme une actrice à part entière du conflit, aux côtés des soldats et des prêtres.

- Travail sur les représentations coloniales : cette œuvre permet également de contraster les représentations européennes de l’Afrique à la même époque, souvent paternalistes ou racistes, avec une production artistique africaine locale affirmant la souveraineté, la dignité et l’héroïsme des peuples africains. Elle constitue un contre-récit visuel face aux clichés coloniaux.