Partie 3 - Chapitre 1 : Les hommes dans la cuvette centrale

Isidore Ndaywel è Nziem

Dans Histoire générale du Congo (Afrique Éditions)

Chapitre 1

Les hommes

dans la cuvette centrale

C’est un tout autre patrimoine historique, original par son contenu et par son mode d’élaboration, que nous offre cette région, la moins élevée du pays. Mais il est nécessaire de rectifier les interprétations erronées qui en ont été fartes. On a tenté principalement d’insérer sur ce terrain un certain itinéraire historique que l’on aurait voulu voir réaliser plutôt que de s’en tenir au cheminement véritable qui a caractérisé l’homme dans cette région. On comprend alors un certain désarroi (Comevin, R., 1966a : 26 ; Alexandre, P., 1972 : 353). On aurait aimé y découvrir quelques empires et royaumes, noter les noms de grands conquérants, saisir des récits de certains hauts faits d’armes ; il n’en est rien.

Cette région ne convient pas du tout à ce type d’historicité : l’expérience dont elle a été le théâtre est d’une autre nature et celle-ci ne demande qu’à être reconnue comme telle. Après tout, la vie ne s’organise pas toujours nécessairement à partir des faits politiques et la pratique politique ne s’exprime pas seulement dans le cadre des États. La vie peut suivre un autre cours, être peuplée de la pluie et du beau temps, sans être ponctuée de faits spectaculaires résultant bien souvent des conflits, des oppositions ou des luttes. C’est, à coup sûr, le cheminement le plus lent, le plus long et certainement aussi le plus intéressant pour celui qui le vit, même s’il se raconte difficilement.

Mais on débouche ici sur un autre présupposé qui embrouille toute recherche historique véritable sur cette zone. Avec sa grosse nappe forestière entrecoupée de multiples cours d’eau, la Cuvette Centrale passe pour être une région insalubre. L’homme doit redouter d’y vivre, prétend-on, et il ne choisit de s’y installer que s’il ne trouve pas mieux. Une telle vision est totalement erronée. C’est voir le passé avec les yeux du présent. Les zones forestières et riveraines dans l’économie d’autosubsistance, sont, à l’inverse de ce qu’on pourrait croire, des régions privilégiées où l’approvisionnement est aisé. Loin de les redouter, on cherchait plutôt à les occuper.

Les populations forestières, dans la logique ancienne, étaient donc des privilégiées vivant dans les zones les plus intéressantes, à l’abri des vicissitudes de la vie. Cette hiérarchisation, on le constate, est évidemment contraire à celle de la hiérarchie qui prévaut dans notre historiographie d’origine occidentale et qui nous amène à faire grand cas des peuples défavorisés de la savane, parce que leur histoire est plus facile à cerner par rapport aux Forestiers qui passent pour être des parents pauvres.

Dans la grande aventure humaine qu’a connue cette région du pays, on peut noter l’existence de trois expériences différentes. La première est celle des populations les plus méridionales de la région, les Mongo qui ont développé un mode de vie de transition rappelant les grands déploiements politiques de la savane du sud, tout en étant attachés à d’autres types de réalités. La deuxième est celle des peuples riverains de Ïentre-Congo-Ubangi. Cet ensemble qualifié de Gens d’eau a connu l’itinéraire historique sans doute le plus caractéristique de la région. La troisième enfin constitue une sorte de transition entre les Gens d’eau et le groupe des populations d’origine soudanaise (Ngbaka, Ngbandi, Bandia) ; elle est incarnée par les Ngombe. Nous allons passer en revue chacune de ces expériences historiques.

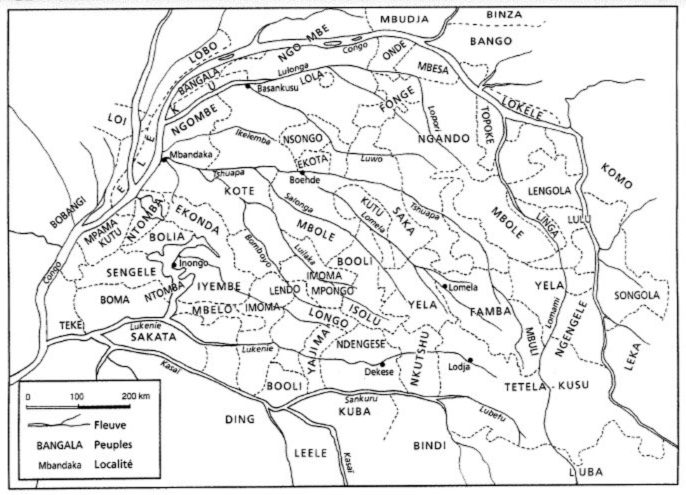

Avec les Mongo, c’est une grande partie de la région qu’on aborde puisque leur terrain englobe pratiquement toutes les terres situées entre le Kasaï-Sankuru et le Haut-Fleuve, encore que celles-ci se trouvent entamées dans la partie nord-est par les Ngombe. D’après les divisions administratives actuelles, ils se retrouvent aussi bien dans la région de l’Equateur, de Bandundu que dans celles des deux Kasaï (Occidental et Oriental). On peut aller plus loin et les repérer également au Kivu, avec la présence des Kusu dans le Maniema. Les populations Mongo occupent effectivement toute la région congolaise située immédiatement au nord de la savane du sud [1].

La grande question qui se pose d’emblée est de savoir ce qu’on entend par Mongo et si ce vaste ensemble constitue une « société ethnique ». On sait que G. Van der Kerken, visiblement séduit par les similitudes nombreuses entre ces différents groupes de Bantu, a conclu à l’existence d’une seule et même identité ethnique. Les similitudes linguistiques et culturelles, la référence au même ancêtre Mongo en seraient la preuve (Van der Kerken, G., 1944). G. Hulstaert qui, habituellement, nuance les vues de cet ancien fonctionnaire colonial, préfère sur ce point précis entériner sa position, bien que son hésitation demeure perceptible (Hulstaert, G., 1972 : 27-60). Il y a en effet de quoi hésiter : on se demande s’il existait naguère une conscience d’appartenance à une seule et même entité. Le fondateur d’Aequatoria n’en est pas aussi certain [2]. La seule chose sûre est que cette conscience existe à l’heure actuelle : la colonisation l’a rendue possible, par la mise en contact de groupes qui s’ignoraient. Cette conscience a atteint son point culminant vers les années 60, au point d’avoir suscité l’organisation à Boende d’une assemblée des délégués des différents groupes Mongo en vue de la constitution d’une « province des Mongo » (Hulstaert, G. 1972 : 30). Mais qu’en était-il avant la colonisation ?

Tout tient finalement à l’émergence de cette conscience. Son aspect tardif prouve son origine externe ; elle est née a posteriori, dirait-on, pour sanctionner une similitude si souvent clamée par le fonctionnaire, le missionnaire et l’anthropologue de la période coloniale. C’était prévisible. Déjà Van der Kerken, malgré la vision monolithique qu’il prône, pressent une distinction interne possible entre « les Mongo au sens restreint » et « les Mongo au sens large » ; il y aurait d’un côté « les descendants d’anciennes populations assujetties et absorbées » et de l’autre ceux « d’envahisseurs récents » (Van der Kerken, G., 1944). Mais quelle est la terminologie autochtone qui marque cette subdivision ? C’est là que le bât blesse. On peut pousser plus loin et constater qu’il n’est pas certain qu’il ait existé un terme avant la période coloniale pour qualifier cette unité ethnique. Les différents groupes internes se désignent jusqu’à ce jour par des termes plus précis : Tetela, Nkundo, Ekonda, Mbole, Booli, etc. ; le terme Mongo se réfère, suivant l’hypothèse la plus vraisemblable, à un nom d’ancêtre. Les traditions du sud-est (Kusu, Hamba. Tetela) sont les plus explicites à ce sujet. Les Tetela se disent Anamongo, fils de Mongo (Delcourt et Dallons, A., 1949 : 137-163, XII, 1949 : 165-189). Mais tous les groupes ne se réclament pas de manière aussi évidente de cette même dénomination.

On peut trouver une autre confirmation de cette hypothèse dans les récits des migrations. Les directions des migrations telles que présentées dans les récits ne sont pas forcément cohérentes. La lecture globale des traditions d’origine suggère au moins deux provenances différentes : l’ouest et le nord (Hulstaert. G., 1972 : 60). En supposant que les Mongo soient tous partis d’un même endroit, on ne peut supposer un hasard aussi heureux où les « frères ethniques » se seraient séparés pour mieux se retrouver plus loin, provenant à la fois du nord et de l’ouest.

Le moins qu’on puisse dire est que les Mongo ne peuvent être réduits à une seule et même ethnie, du moins pour la période considérée ici. Disons que les Bantu de cette région du pays constituaient un ensemble remarquable, connaissant des institutions similaires, usant des mêmes types de parlers. La fréquentation du même

biotope et le brassage des populations avaient rendu possible cet état de choses que certains récits immortalisèrent par la suite sous forme de mythe. Les plus conscients de ces récits se recrutent curieusement chez les populations périphériques. C’est chez les « Mongo du Sankuru », en effet, qu’on a collecté la tradition la plus unitariste. Okucu, fils de Membele, lui-même fils de l’ancêtre Mongo, avait eu trois fils : Watambolo, Ngando et Ndjovu, habitant tous avec les leurs dans une région nordique (au niveau de l’actuelle ville de Bumba). La recherche de nouvelles terres les contraignit à émigrer vers le sud et à se séparer. Le groupe Watambolo aurait remonté le Lomami ; il se scinda plus loin en deux sous-groupes : les uns se dirigèrent vers l’ouest pour s’installer dans l’actuel Sankuru tandis que les autres se fixèrent dans le pays situé entre le Lomami et le Fleuve. Le Groupe Ngando prit la direction de la Tshuapa et de la Lomela tandis que le groupe Ndjovu suivit le cours de la Lukenie. Le caractère unitaire est certainement significatif, d’autant qu’il s’exerce sur un groupe de population qu’aucun pouvoir politique fort ne tient sous sa domination et qui tend plutôt à se disperser (carte 8).

D’ailleurs, la fluidité des frontières ethniques au sein de cet ensemble cache mal une certaine instabilité terminologique. Les mêmes termes Nkundo, Ntomba, Nkucu, Ekonda et bien d’autres sont employés pour désigner des groupes différents. On est obligé d’introduire d’autres éléments de distinction, notamment ceux de la localisation géographique, pour s’y retrouver. On distingue ainsi les Ntomba de Bikoro, de ceux d’Inongo, de Mbandaka et d’Ingende, etc.

On a certainement raison de mettre à l’avant-plan l’aspect unitaire lorsqu’on aborde l’histoire des Mongo ; mais cette unité, loin d’être un présupposé, est plutôt l’aboutissement d’un processus dont il faut s’efforcer de saisir les mécanismes.

1.2 L’évolution et l’organisation sociale

La région de l’entre-Lukenye et Haut-Fleuve a connu, manifestement, l’occupation d’une première couche de Bantu distincte des Mongo actuels et qui aurait succédé plus directement aux Pygmées ; c’est du moins ce qui ressort des observations de Van der Kerken qui estime que ces autochtones ont dû être absorbés et intégrés aux réalités ethniques qui se sont créées avec l’arrivée des Mongo (Van der Kerken, G., 1944 : 51, 1034). Ce sont les Bolia et les Ntomba qui ont sur la question le souvenir le moins confus. Ces anciens maîtres du pays, ils les appellent de quatre noms différents : Nsese le Basanga, Nsese e Mboto, Balima, Nganga. Leur expansion aurait correspondu au territoire actuel des Mongo et ils auraient fondé sur le lac Maindombe le village de Ndongo (Inongo). C’étaient des gens de culture forestière, se nourrissant de chair humaine. Leur histoire connue se résume à des démêlés avec les Mongo (Bolia, Ntomba) où ils furent évincés progressivement par cette nouvelle couche de population (Van Everbroeck, N., 1961 : 4-5, 10-12). Comme on le constate, les renseignements sur cette population archaïque se glanent dans les traditions des Mongo. Aucune autre source n’est en mesure actuellement d’infirmer ou de confirmer cette déclaration. La tendance matrilinéarisante des patrilinéaires Mongo méridionaux fait croire à l’absorption d’une population ancienne qui aurait été matrilinéaire (Vansina, J , 1965 : 80 ; Tonnoir, R., 1970 : 38-57). Mais là encore, rien ne confirme la chose. Le seul fait évident est que la Cuvette Centrale a connu une occupation bantu fort ancienne ; celle-ci a été le fait soit d’une population du même type que les Teke ou encore des premières vagues des migrants mongo qui s’y seraient installés très tôt, avant que les vagues suivantes, populeuses et conquérantes, ne viennent les rejoindre, les bousculer, les absorber en réduisant la rigueur de leur personnalité culturelle et sociale. D’emblée, la première hypothèse paraît être la plus vraisemblable. C’est pourquoi elle doit être retenue, jusqu’à preuve du contraire. Les Nsese seraient de même origine que les Teke dont les traditions affirment qu’ils auraient toujours occupé leur territoire actuel. En occupant les zones plus boisées, ils auraient pris une certaine distance culturelle qui leur donnait des allures d’origine forestière.

L’arrivée des populations septentrionales, ancêtres des Mongo actuels, s’est effectuée par vagues successives occasionnées par la recherche des meilleures zones d’approvisionnement et par les poussées exercées à partir du nord. On a tenté de préciser l’itinéraire de chaque groupe, entreprise louable mais irréalisable parce qu’invérifiable (Van der Kerken, G., 1944 : 303-3063 ; Hulstaert. G., 1972 : 50- 60). Ce qui est certain c’est que ce mouvement a eu lieu, de manière effective.

Les nouveaux venus avaient déjà une solide expérience du milieu forestier et fluvial, preuve de leur adaptation rapide, plus rapide que celle des premiers occupants des terres méridionales, qu’ils absorbèrent tout en adoptant une partie de leur culture.

Comment dater cette occupation ? Il faut interroger ici les Mongo méridionaux, les premiers à s’être engagés dans cette voie et qui ont été refoulés par les vagues suivantes le plus loin possible en direction du sud. On a avancé des différentes dates : 1700-1820 ou encore 1775-1850 pour ce qui concerne les Ekonda (Rombauts, E., 1954 : 121-127), 1400 (Vansina. J., 1965 : 78) et 1550 (Van Everbroeck, N., 1961 : 5) pour les Bolia. Un effort d’établissement de la chronologie chez les Ndengese et les Iko tombe à partir des anciens sites de villages ne permet pas d’aller au-delà de 1700 (Ndjond’a Ngele, 1975 : 13). A partir de cet amas de données, on aurait pu conclure que l’occupation la plus ancienne des Mongo ne daterait pas d’avant le XVIe siècle et qu’elle se situerait plus sûrement aux XVIIe- XVIIIe siècles. Mais ce résultat paraît aberrant : cette datation est beaucoup trop récente pour être vraie, elle fait tout juste état de la profondeur éventuelle du souvenir.

Il faut essayer d’interroger d’autres types de sources pour sortir de cette impasse. Essayons avec l’histoire Kuba qui nous offre une sorte de connexion avec les données Mongo. Les dernières investigations de J. Vansina procédant par une lecture linguistique de l’histoire concluaient à une antériorité de la culture Mongo dans l’élaboration de ce royaume. C’est Shyaam qui a introduit massivement des influences linguistiques de type occidental (Zone B). Avant lui, le royaume avait appartenu à une dynastie Leele et avant celle-ci, à la dynastie Busheeng dont le premier roi était venu de la région de Lukenye-Sankuru pour fonder le royaume sinon le reprendre des mains d’une aristocratie minable (Vansina, J., 1974b : 179-180). L’origine septentrionale de la dynastie Busheeng semble confirmée à la fois par les traditions Kuba et Ndengese (Jacobs, J. et Vansina, J., 1956 : 12 ; Ndjond’a Ngele, 1975 : 17). D’ailleurs, le terme même de Busheeng (Bushoong) est visiblement d’origine Mongo où il se dit « Bosongo » (Van der Kerken, G., 1944 : 855). Pour qu’un essaim de mongo aient porté leur culture en pays Kuba actuel, il fallait bien qu’ils soient déjà en place dans la région Lukenye-Sankuru et forcément avant le XVIIe siècle, vers la fin du XVe ou au début du XVIe siècle, en admettant qu’il y ait eu un siècle d’histoire entre l’origine du royaume et l’avènement de Shyaam.

Les mouvements internes visant à la restructuration de l’espace à la faveur de nouvelles poussées septentrionales sont certainement à la base du déplacement du noyau qui allait instaurer une première dynastie historique chez les Kuba. De manière plus globale, il y eut déplacement vers le sud de quelques essaims qui allaient « mongoïser », à des degrés variables, l’ensemble des populations orientales du Bas- Kasaï (Kuba-Leele, Ding-Ngwii, etc.). Mais cette influence qui les affecta avait elle- même déjà subi des infiltrations culturelles d’origine occidentale et donc matrilinéaire, par l’absorption dans le territoire originel des populations autochtones de type Nsese. C’est ce qui justifie, dans le cas Kuba, le fait que la culture de type C qui a préexisté aux infiltrations importantes du XVIIe siècle avec l’avènement de Shyaam, présentait déjà certains aspects de la culture de type B (Vansina, J ; 1974b : 180). En matière chronologique, il faut donc conclure que les Mongo du sud-est occupaient déjà leur territoire avant la fin du XVIe siècle, plus sûrement au cours du XVe siècle au plus tard.

Interrogeons-nous à présent sur le mode d’organisation et sur l’évolution sociale qu’ils ont connus. La structure sociale, essentielle pour l’existence, semble avoir été le lignage. La parenté reconnue se référait à la fois au patrilignage (Wise) et au matrilignage (Bonyango), bien que cette situation hybride semble postérieure à un état plus primitif où prévalait surtout le patrilignage. Ceci revient à dire que l’oncle maternel (Nyangompame) a été appelé, au cours de l’évolution, à jouer un certain rôle au côté du père (Ise). Dans la famille maternelle, on ne jouissait en fait que des droits civils mais les droits politiques s’exerçaient dans le cadre de la famille paternelle. En cela, le système bilatéral Mongo penchait quand même davantage vers le patrilinéaire au lieu de respecter un juste équilibre entre les deux modes de filiation (Hulstaert, G., 1961 b : 16-18).

Cependant, dans cette dominante patrilinéarisante, il faut noter l’importance accordée au neveu, plus précisément au fils de sœur. En matière de succession, les droits d’une sœur, forcément éliminée de la course à cause de sa féminité, revenaient à son fils qui les exerçait pour ainsi dire à sa place. Cette forme de réciprocité dans le droit se traduisait dans le fait que vis-à-vis de ses cousins croisés matrilatéraux (fils du frère de la mère), il était considéré comme appartenant à la « classe des pères » (Baïse) et devait être appelé ainsi. Mais vis-à-vis de ses oncles, l’intéressé n’était pas un « alter ego » mais plutôt un « cadet » qui n’avait droit à la succession que si ses « aînés », ses oncles, venaient à disparaître (Hulstaert, G., 1961b : 41).

La succession assurément patrilinéaire se donnait ici l’apparence d’être matrilinéaire. En réalité, il n’en était rien. Par le biais de la succession d’oncle (Nyangompame) à neveu (Bonankana), c’est finalement le passage de pouvoir d’un aîné à un cadet qui s’opérait. C’est du moins une certaine interprétation qui est donnée de ce phénomène (Hulstaert, G., 1974b : 85-108). Cependant, si l’on a tort de ramener cela à une pure pratique du système patrilinéaire, on ne peut manquer d’y repérer le vestige d’une certaine culture matrilinéaire, spécialement de cette culture archaïque, celle des Nsese, qui a eu le temps d’être parfaitement assimilée au point de donner lieu à une création originale qui a pris ses distances par rapport à l’un et l’autre systèmes matrilinéaire et patrilinéaire classiques.

La confirmation de cette interprétation est toute donnée. Cette institution originale sert pratiquement de critère de délimitation de la zone de culture Mongo. Dans le sud, elle esquisse une frontière nette entre les matrilinéaires classiques (Yans. Mbala) et les matrilinéaires mongoïsés (Ngwii, certains groupes Ding). Le tracé s’établit spontanément mais de manière radicale à partir de cette donnée. Puisque le neveu considère le fils de son oncle, son cousin croisé, comme son enfant. la mère de celui-ci, la femme de l’oncle, est donc sa femme ; autrement dit. il se trouve en situation de relation de plaisanterie avec elle comme si elle était sa belle-soeur. Mais la logique de la matrilinéarité classique est contraire à celle-ci. Le cousin croisé est un alter ego. Les cousins croisés de sexe opposé connaissent entre eux l’existence d’une relation à plaisanterie. Dès lors, la femme de l’oncle, en tant que mère de la cousine, est perçue comme étant une belle-mère. Le neveu se trouve donc en relation d’évitement avec elle.

L’opposition de « belle-mère » et de « belle-soeur » portée à la même personne, la femme de l’oncle, détermine une telle frontière car il s’agit de deux relations qui ne peuvent souffrir aucune confusion sous peine de troubler l’ordre social, puisque l’on ne peut se permettre de confondre l’épouse et la mère.

Ce problème pourrait être plus complexe encore, dans la réalité des faits, quand on se rappelle d’autres matrilinéaires situés bien au-delà de la ligne de contact avec les Mongo, considérant eux aussi la femme de l’oncle comme une belle-sceur [3].

Si cette situation était vérifiée, on serait alors en droit de conclure à l’existence sur ce terrain de deux couches de matrilinéaires : la première, très ancienne, serait des tenants de la femme de l’oncle perçue comme une belle-sœur. Elle aurait préexisté à la fois à l’arrivée des patrilinéaires Mongo qu’elle aurait influencés à sa manière et à celle de matrilinéaires classiques avec lesquels les Mongo se seraient mêlés sans arriver à vivre en une parfaite symbiose au niveau de cette institution [4].

La vie sociale des Mongo présentait également d’autres types d’institutions particulières. On notait l’existence d’associations professionnelles prenant l’allure de castes. L’institution des Nkum était au point de départ une association magico- religieuse regroupant un certain nombre d’initiés dont l’existence était soumise à un code de vie strict. Cette organisation est certainement la plus ancienne, mais aussi la plus répandue chez les Mongo, puisqu’on la trouve aussi bien dans les groupes les plus septentrionaux que dans les plus méridionaux [5].

En relation avec ce qui précède, une autre institution, celle des Ekofo s’est développée spécialement chez les Bakutu, les Mbole et les Ikongo. L’Ekofo avait cependant un caractère moins ésotérique, son accès n’était pas régi par une initiation et ses cérémonies se voulaient plus simples et moins somptueuses. Le Bonganga était au départ la caste des sculpteurs des cercueils anthropomorphes ; elle s’est élargie dans la suite, admettant dans ses rangs des sympathisants qui ne pratiquaient pas le métier. Cette association était surtout active dans la région de Mbandaka (Hulstaert, G., 1961b : 46-47).

C’est dans un cadre bien circonscrit que le titre de Nkum a pris une résonance politique, au point d’incarner un type d’organisation particulier. En fait, les Mongo du sud-ouest, spécialement les Ntomba et les Bolia, absorbèrent des populations plus chevronnées qu’eux-mêmes dans la pratique politique puisque celles-ci connaissaient déjà l’organisation par chefferies. Les Mongo, eux, pratiquaient une organisation politique rudimentaire qui ne dépassait pas les limites du village. Les Mongo méridionaux subirent donc la forte influence des vaincus. Tout un système d’organisation politique allait ainsi voir le jour, en tant que symbiose des cultures politiques ancienne et nouvelle.

Le système nouveau s’est réalisé au travers de plusieurs royaumes qu’on a qualifiés aussi de « chefferies royales » et qui caractérisent l’ensemble de cette région des Mongo méridionaux et de sa périphérie. Dans ce cadre, il faut situer l’existence de la cour d’Ilanga chez les Bolia, d’fyeli chez les Ntomba, d’Etoti chez les Nsengele, d’Etoci chez les Ohindo et les Ndengese, de Longomo chez les Lyadjima, d’Engogela chez les Isolu, de Veelo chez les Ikolombe, etc. (Van Everbroeck, N., 1961 : 9-49 ; Ndjond’a Ngele, 1975 : 84 ; Vansina, J., 1966b : 80). D’autres cours se sont développées au-delà de la frontière classique des Mongo. Chez les Dia existait la cour des Djala ; les Ngwii et les Ding orientaux étaient dominés respectivement par les aristocraties politiques de Vivi et de Munken a Mbel ; chez les Leele il y avait la cour des Tuun (Verdcourt, A., 1935 : 27-30, Ndaywel, N., 1973 : 85-104).

Comme on l’a dit, la structure qui a dû prévaloir chez les Kuba devait être similaire aux autres, du moins avant l’avènement de Shyaam. Ils englobaient donc la cour de Nyimi, dans les mêmes limites de prestige et d’envergure

Ces chefferies royales avaient pratiquement la même morphologie. Le titre sanctionnant la hiérarchie la plus élevée était variable, comme on le constate d’une société à l’autre : Ilanga e Bolia, Etoti e Basengele, lyeli e Ntomba, etc. Il affectait à la fois une dynastie, représentée parfois par plusieurs instances, et un individu précis, le Chef suprême, l’aîné de la dynastie ainsi désignée. Il faut noter une variante chez les Leele, où l’instance suprême est représentée par un clan (Tuun) dont les différents lignages constituent les instances qui concrétisent ce pouvoir dans les différentes parties de l’État (Kweto, K.N., 1981 : 59-67). Plus bas que cet échelon supérieur, les hiérarchies inférieures étaient assumées par une terminologie unifiée : celle de Nkumu (Nkum, Kumi, Nkvumi, Nkam). C’est à croire que cette terminologie est l’élément qui traduit l’unité du système dans tout le pays des Mongo méridionaux et chez les matrilinéaires mongoïsés du sud.

Il faut évoquer ici la situation particulière de l’organisation Sakata. Elle s’est laissé, elle aussi, influencer par la culture politique Mongo mais sans arriver à l’intégrer avec autant de bonheur que les Dia. Le Moju Iceu, hiérarchie la plus élevée, était secondé par les Nkumu qui portent aussi le titre de Moju (Odju) puisqu’ils règnent sur un iju (une province). L’organisation cheffale classique qui caractérise cette société a tout juste adopté la terminologie Mongo de Nkumu mais sans arriver à lui attribuer un contenu précis. C’est ainsi qu’elle passe pour être peu intégrée (Focquet, R. et Van der Kerken, G., 1924 : 127-147).

Ce principe d’organisation, on le constate, a connu une certaine diffusion, produisant des organisations politiques similaires quant à la morphologie mais forcément différentes au niveau de l’étendue de l’espace contrôlé et de l’envergure politique.

De quand dater les débuts de ces aristocraties politiques ? Il faut, avant cela, arriver à déterminer le lieu où ce système politique a vu le jour. A ce sujet, on aurait pu envisager l’hypothèse de l’existence d’une pluralité de centres d’innovation. le brassage avec les autochtones (Nsese et autres) ayant été un phénomène généralisé. Une telle hypothèse serait purement théorique puisqu’elle n’est suggérée par aucune tradition. Le principe de diffusion à la suite du phénomène de partage du pouvoir évoque la parcellisation toujours plus grande d’un pouvoir (Ekopo), héritage unique au point de départ, tel un morceau de kaolin faisant l’objet d’un partage, jusqu à devenir lui-même indivisible… Il n’y a qu’à interroger ces récits et constater 1 itinéraire où ils mènent.

Les traditions historiques associent la première diffusion de cette culture politique avec le mouvement d’essaimage qui a amené les Mongo méridionaux à quitter leur habitat primitif pour gagner leurs territoires actuels. Ce fait est évoqué tant par les Mongo du sud-est (Lukenye-Sankuru) que par ceux du sud-ouest (lacs Tumba- Maindombe) (Ndjond’a Ngele, 1975 : 28-35 : Rombauts. 1946 : 138-152 ; 1954 : 121-127 ; Ndaywel, N., 1972 : 325-339 ; Stas J.. 1939 : 109-123). En voici les grands axes. L’habitat primitif auquel on se réfère concerne les alentours de la Ruki- Busira et l’entre-Tshuapa-Lomela. La tradition Ntomba recueillie par Stas suggère qu’à ce stade l’institution Nkumu n’avait pas encore sa résonance politique ; elle détenait des prérogatives magico-religieuses, palliant toutes les calamités qui pouvaient s’abattre sur la société. Tout alla pour le mieux jusqu’à la poussée d’origine septentrionale à l’arrivée de Nkundo. En effet, la pression exercée par les Ngombe dans la région des bassins de la Maringa et de la Lopori obligea les Nkundo à abandonner leur ancien territoire pour envahir les terres du sud. C’est un épisode historique incrusté dans toutes les traditions méridionales que ce récit de « guerre » avec les Nkundo y’Ombaba commandés par un guerrier fameux, Ikenge, qui détenait un charme (iloki) particulièrement efficace. L’insécurité créée par ces raids sonna l’heure de la séparation [6]. Mais un problème se posa. Le patrimoine magico- religieux commun qui garantissait jusque-là la protection du groupe devait faire l’objet d’un partage.

C’est alors que « le grand patriarche donna à chacun des patriarches des clans aînés de toutes les tribus, une partie de sa science, de ses connaissances, une partie de ses médecines magiques. Ils reçurent un ekopo, ils en devinrent plus éminents, prirent des insignes distinctifs : anneaux aux pieds, couvre-chef sur la tête, vêtements plus amples ; ils devinrent Kumu… » (Stas, J., 1939 : 115-116). La politisation de l’institution était ainsi assurée. Les Kumu investis étaient « chefs de migration », tenus désormais d’assurer la protection de leurs groupes. Par la suite, les velléités de nouvelles dispersions offriront l’occasion sinon le prétexte à de nouveaux partages de pouvoir. Les aristocraties politiques ne faisaient qu’augmenter.

Au niveau de l’interprétation, il faut retenir de la désignation d’un centre d’innovation politique, posé comme étant la référence première. La désignation locale est celle de Bolonga Mpo, « lieu de partage des pouvoirs » (Lokapa Ekopo). Est-il possible d’en arriver à une localisation géographique précise ? L’on parle de Lokolama (Rombauts, 1945 : 126). Mais quelle Lokolama ? Ce centre situé sur la rivière Lokolo est visiblement trop au sud pour être le premier centre d’essaimage. Ce nom quali- fie-t-il un lieu ancien, disparu de nos jours et situé dans la région de la Ruki-Businga- Tshuapa, ou désigne-t-il un centre secondaire que les autochtones considérèrent par méprise comme le lieu d’origine ? Toute la question est là. Comment distinguer le premier point de dispersion (Bolongo Mpo) de ceux qui ont suivi ? Rien que chez les Ndengese, il faut noter l’existence de deux endroits de partage de pouvoir (Ndjond’a Ngele, 1975 : 34).

L’investigation linguistique, peu poussée pour cette région, aurait pu apporter ici des matériaux déterminants pour résoudre le problème. En langage Bolia, Bolonga Mpo signifie tout simplement la rivière Mpo (Van Everbroeck, N., 1961 : 20). De toute évidence, la gradation des « lieux de dispersion de pouvoir » ne pourra être restituée correctement. Toutefois, des recoupements des différentes traditions permettent de s’en faire une idée. Les Bolia estiment avoir toujours détenu l’ekopo et c’est eux qui l’auraient transmis aux Ntomba (Van Everbroeck, N., 1961 : 4-5, 41- 45). Mais les Ntomba ne souscrivent pas à cette vision des choses. Selon eux, leur pouvoir ne serait pas issu des Bolia mais lui serait parallèle. Le père de leur aristocratie politique, Mongu Pembe, avait pour soeur Ilanga, l’ancêtre politique des Bolia

Faut-il en déduire que cette institution est d’origine Bobangi ? (Vansina, J., 1966b : 80). Globalement, il faut admettre que l’institution politique gagna d’abord les alentours des lacs Tumba et Maindombe (Mpama, Bolia, Ntomba) ; elle s’orienta ensuite vers le sud (Nsengele) et le sud-est (Ndengese). Grâce à ces données, la démarche chronologique est relativement plus aisée. L’avènement d’une première dynastie politique (Busheeng) chez les Kuba se situe à coup sûr dans le contexte de l’introduction de l’institution des Nkumu chez les peuples de la Lukenye. D’après les estimations déjà faites, cela se situe à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle. Pendant ce temps, cette institution était devenue florissante dans cette région du sud-ouest. Il faut encore reculer dans le temps pour situer la naissance du phénomène dans cette région de l’ouest, soit vers la fin du XIIIe siècle ou au cours du XIVe siècle. Voilà qui modifie sensiblement les estimations faites par les spécialistes de la question, à partir des données internes [7]. Mais ce vieillissement présente une plus grande vraisemblance puisqu’il est confirmé, entre autres, par les données kuba.

On se rend compte que dans le pays Mongo, les régions des lacs Tumba et Maindombe ont constitué un centre dynamique d’innovations culturelles dont les effets se sont fait sentir chez les peuples limitrophes, en particulier ceux du sud. Ceux du nord ont connu une évolution toute différente organisée en structures segmentaires avancées. L’activité politique était pratiquement inexistante ; il n’y avait que des usages qui régissaient la société. Les Mongo du nord-est ont connu cependant des cérémonies d’initiation qui les rapprochaient des peuples du Maniema et de ceux du groupe des Balese-Komo (Vansina. J ; 1966b ; 83).

On doit faire la part des choses entre les Riverains occidentaux – ceux qui peuplent l’entre -Congo-Ubangi – et les Riverains orientaux – ceux qui se situent en amont du confluent de ITtimbiri et qui se sont érigés en maîtres absolus du Haut-Fleuve. Les uns font le tampon entre les Ngombe et les Mongo, tandis que les autres séparent les populations du Maniema (Lega. Bembe etc.) des Soudanais du Haut-Congo (carte 9).

L’entre-Congo-Ubangi [8] fournit, de par sa situation écologique, un champ propice au déploiement d’une évolution singulière. C’est la région des eaux par excellence, puisque plusieurs cours d’eau la traversent : le fleuve à l’est, ÏUbangi à l’ouest et surtout la Ngiri (La Loyi de son vrai nom) dont la position centrale lui confère le statut d’artère principale. Plus loin, vers l’est, il y a la Moeko puis la Mongala qui se jettent dans le fleuve. La basse dépression qui caractérise cette région rend presque imperceptible la limite des différents bassins des rivières. En effet, les zones intermédiaires censées séparer ces bassins, sont encore sillonnées par des chenaux reliant les différentes eaux entre elles. Ainsi la Mongala est reliée à la Moeko, celle-ci à la Ngiri et cette dernière au fleuve, et ce par l’entremise d’une dizaine de chenaux : un véritable brassage des eaux de provenances diverses. Cette situation épargne à peine l’entre-Ubangi-Ngiri, cette partie occidentale de la région qui connaît l’existence de bassins fluviaux plus séparés. En effet, la crête de partage des eaux de l’Ubangi et de la Ngiri est suffisamment élevée. Mais les chenaux ne sont pas pour autant absents. Partant de la Ngiri, ils s’allongent vers l’intérieur, contribuant à étendre considérablement l’espace marécageux. L’existence de nombreux cours d’eau peuplés d’îlots, liée à la caractéristique du relief (les points culminants ne dépassent pas 375 m), fait penser à un grand lac dont les eaux se seraient en partie retirées, provoquant pareil spectacle (Mumbanza, M.B., 1980c : 27, 29). Une telle hypothèse existe et a toutes les chances d’être vraisemblable. D’ailleurs, aujourd’hui encore, la région offre le spectacle de changements occasionnés par l’assèchement progressif de cet ancien lac : des paysages bordant les rivières s’effritent sous l’effet des crues par moments exceptionnellement violentes ; des zones couvertes d’herbes comme la Haute-Ngiri, tendent maintenant à être envahies par la forêt. De toute évidence, cette région présente une particularité géographique dont les secrets doivent encore être mis au jour. Dans la perception générale de cette partie du pays, cette région semble avoir joué le rôle d’une « mer intérieure », parquant aux différents antipodes des communautés éloignées [9]. Ce sont ses habitants qui ont dû servir « d’intermédiaires » entre ces différentes communautés et ont assuré de la sorte une mise en valeur effective du pays de la Cuvette Centrale.

Mais quelle est l’identité de ces « riverains » ? Nombre de groupes ethniques y sont représentés, mais leur formation paraît conforme à la fois au caractère dispersé de l’écologie et à son allure transitoire. Un dénombrement systématique conduit même à déterminer une bonne vingtaine de groupes autonomes, notamment les Baloi qui sont les habitants des îles et des rives de la basse et de la moyenne Ngiri ; les Libinza qui partagent avec eux les rives de la moyenne Ngiri ; les Ewaku rattachés culturellement aux Libinza qui constituent en principe leur avant-garde dans la partie forestière de la Ngiri et celle de la basse Moanda ; les Djando qui occupent le territoire entre la Ngiri et la Moanda ; les Bamwe et les Ndolo de la Haute-Ngiri ; les Balobo, les Mbonzi, qui se partagent la forêt inondée de l’entre- Ngiri-Congo ; les Bobangi, maîtres du Bas-Ubangi ; les Boloki, les Mabale, les Iboko, les Lusengo et les Bapoto éparpillés le long du fleuve ; les Djamba qui sont les habitants de l’entre-Ngiri-Ubangi en amont de Bolobo ; les Likota qui sont installés dans la forêt de la rive droite de la Haute-Ngiri ; les Ngili, les Bomboma (Likaw), les Bondanga (Ebuku) et les Lingonda de l’entre-Ubangi-Haute-Ngiri, etc. (Mumbanza, 1980c : 46-60 ; Burssens, H., 1958 : 36-39). Ce grand émiettement ethnique voile à peine le caractère récent de ces formations. On dirait que la dispersion ethnique des Riverains ne s’est réalisée que pour répondre aux impératifs récents créés par des Européens.

Rien que la nomenclature ethnonymique est suffisamment éloquente, par l’instabilité et les maladresses qu’elle présente. Plusieurs termes sont instables et connaissent un emploi variable suivant les groupes qui les utilisent : Ngili, Balai, etc. Nombre d’ethnies sont de création sinon d’emploi récent. Les « Libinza » par exemple, étaient des Batu ba loyi (Baloyi) avant l’arrivée des Blancs et ne se réclameront de cette appellation que lorsque l’ordre nouveau l’aura imposée en généralisant l’emploi du nom du village situé en face de Wambala (Coquilhat. C., 1888 : 283- 284 ; Wilverth, E., 1986 : 576). Le terme « Djando » ne serait ni plus ni moins la déformation locale du vocable français « gens d’eau » (Mumbanza. M.B., 1977a : 6).

On peut s’interroger sur le caractère récent de cette distribution ethnique. Elle paraît commandée par les exigences du milieu qui a dû exiger une grande mobilité, suivant les possibilités d’installation qu’il offrait. Le brassage des communautés imposa constamment la révision des identités ethniques jusqu à 1 arrivée des Européens au XIXe siècle qui imposèrent une certaine fixité à ce mouvement incessant. Il va de soi que ces multiples brassages de populations ont provoqué un grand nivellement, les particularités cédant la place à 1 harmonisation. Ceci justifie le fait que le regard contemporain reconnaît finalement à cet essaim de sociétés une certaine identité commune sanctionnée par les terminologies récentes de « Bangala » ou de « Gens d’eau », termes qui les affectent toutes autant qu’elles sont [10]. S’il existe une certaine tendance à les rattacher, suivant les convenances, à des groupes limitrophes, Ngombe ou Mongo, personne en tout cas ne met en doute leur harmonie interne.

Est-ce à dire que les Riverains ont tous connu la même origine ? L’ethnologie coloniale leur a toujours reconnu une origine diversifiée ; ils devraient constituer des groupes composites, résultant de la fusion des anciennes populations autochtones et des essaims « d’émigrés, d’assujettis ou d’absorbés » (Van der Kerken, G. 1944 : 199 ; Burssens, H., 1958 : 37). Les traditions orales recueillies plus minutieusement permettent d’apporter de plus amples précisions sur la question. La plupart de ces peuples, notamment les Baloyi, Libinza,Ewaku, Djando, Iboko, se disent originaires sinon de l’outre-Ubangi, du moins directement de ses rives ou encore de son confluent avec le Congo (Mumbanza, M.B., 1980c : 37-46). Leur provenance serait donc essentiellement occidentale, alors que conventionnellement, on la situait au nord ; elle se serait réalisée à la faveur des poussées soudanaises et de celles des Ngombe. Les migrations d’origine septentrionale ont donc été finalement moins importantes que celles d’origine occidentale.

De quand dater l’occupation de cette région ? Ici, plus qu’ailleurs, la question de la chronologie pose un problème. Elle est compliquée en raison des modalités mêmes de l’occupation de cet espace. Précisons d’abord que la couche de populations actuelles reconnaît l’existence d’une couche plus ancienne. Les traditions historisantes des riverains actuels attribuent à ces autochtones le nom des Bwatu (Van der Kerken, G., 1944 : 199-200 ; Burssens, H., 1958 : 48). C’étaient des pêcheurs vivant sur les îlots flottants. D’ailleurs les recherches archéologiques entreprises au nord de la Cuvette (République Centrafricaine) confirment de plus en plus la permanence de l’occupation humaine dans ces contrées et ce, depuis le paléolithique. Les essaims de pêcheurs ont dû connaître une existence continue, évoluant d’un îlot à un autre, à la recherche des zones poissonneuses. Le groupe des riverains s’est enrichi dans la suite par l’arrivée plus importante des migrants. Ceux-ci venaient moins par groupes organisés que par familles isolées ou même individuellement, en quête d’approvisionnement ou par crainte de représailles.

Les ruées des conquérants du nord se chargèrent ensuite d’enrichir la santé démographique des « marais » en y amenant de nouveaux éléments. Ce fut alors le troisième groupe, après les autochtones et les migrants d’origine occidentale.

De toute évidence, il existe dans le lot de populations actuelles des représentants de la couche archaïque qui conserve ici et là des vestiges de son identité originelle, bien qu’elle ait été absorbée. Certains groupes actuels (Djamba, Mbonzi, Mampoko, Lusengo) ne subsistent que de nom ou sous la forme d’un ou de quelques villages et n’arrivent pas à déterminer leur habitat primitif.

L’essaimage d’origine occidentale a dû se réaliser avant que les Bobangi, provenus de la même région, n’entrent dans le commerce à longue distance dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle (Harms, R.W., 1978 : 46-48). On peut donc estimer que celui- ci s’est étalé au cours de ce siècle, au plus tard (Mumbanza, M.B., 1980c : 41-42). Le règne des autochtones a donc substitué pendant des siècles, jusqu’au XVIIIe siècle. Ce brassage a entraîné une occupation plus effective. Celle-ci a précédé « l’ethnicisation » qui prévaut actuellement, phénomène plus récent encore puisqu’il se trouve être une création du XIXe siècle et même du XXe siècle, commandée par les nécessités du commerce et les exigences de la colonisation. Son extrême postériorité se trouve ainsi attestée par la fluidité des ethnies de la région et le malaise terminologique que celles-ci présentent.

Que l’occupation de la région soit plus ancienne que «l’ethnicisation», c’est évident. Les stratégies nombreuses qui sont utilisées dans la région en vue de pallier les inconvénients spécifiques de cette écologie n’ont pu être inventées et diffusées dans la région sans une longue expérience qui renvoie à la période antérieure au XVIIIe siècle. En effet, toutes les zones d’habitation ainsi que les champs supposaient d’abord des transformations des sites. Sur les rives de la Ngiri, on sait que pendant les eaux hautes, la rivière s’étendait dans la prairie jusqu’à atteindre des points lointains, alors que pendant les eaux basses, la rivière revenait au lit mineur. La distance entre les zones « terriennes » et la rivière devenait considérable. Afin d’éviter un tel éloignement, les riverains préféraient bâtir les villages sur les bords des lits mineurs. Ceux-ci étaient alors à l’occasion renforcés au moyen d’herbes, de branchages, de terres argileuses pour constituer des îlots suffisamment consistants offrant des surfaces assez spacieuses pour les habitations. Les champs s’établissaient également sur des sites créés par l’homme. Là où les efforts d’aménagement ne permettaient pas de créer des élévations suffisantes à cause des inondations perpétuelles (Bas-Ubangi-Mongala), on construisait des habitations sur pilotis. Les villages connaissaient toujours un système de fortification. En forêt, ils étaient entourés de grands fossés creusés à bonne distance des habitations (Bibonga) et surplombés de ponts qu’on enlevait la nuit pour les remettre le jour. A côté du fossé, il existait des abris d’où les veilleurs guettaient l’approche de l’ennemi. Dans les villages situés sur les îlots, les fortifications consistaient à encombrer les rives d’une grande quantité de pieux censés empêcher ou sinon gêner l’approche des pirogues ennemies (Mumbanza, M.B., 1980c : 134-136 ; Van der Kerken. G., 1944 : 161- 162).

L’effort de transformation du milieu a rarement atteint une telle ampleur dans le Congo ancien. Comme on l’a noté précédemment, les déplacements dans les marais ou dans la forêt inondée exigeaient de créer des « pistes fluviales » pour la navigation et de les entretenir régulièrement. Bon nombre de chenaux ont donc été créés de toutes pièces ou élargis de la main de l’homme (Van Leynseele. P., 1979 : 13-16 ; Mumbanza, M.B., 1980c : 29-37). Cette mise en valeur des marais au bénéfice de l’homme est certainement caractéristique et témoigne d’une ingéniosité qui ne peut être que le fruit d’une très grande adaptation aux conditions spécifiques du milieu.

La longue expérience de l’homme dans cet espace est attestée aussi par une insertion si heureuse qu’elle parvient à tirer de cet environnement un maximum de profit, indispensable à son épanouissement. Il n’y a qu’à considérer l’étalage des productions qu’il arrive à réaliser : production alimentaire d’abord. le gibier et le poisson qu’il se procure abondamment ; production artisanale ensuite, ce milieu lui fournit les matériaux nécessaires pour fabriquer des instruments indispensables à l’auto-subsistance : nasse, filet, pirogue, pagaie, lance, poterie, vannerie, etc. Le sel se fabriquait à partir de plantes aquatiques, activité qui avait surtout cours chez les Baloi et les Libinza ; ceux-ci arrivaient à combler par leur seule production leurs propres besoins et ceux des voisins. Ce sel d’origine végétale n’a pu être supplanté qu’au XXe siècle avec l’introduction du sel marin (Makiteme. B., 1979 : Baelenge. L, 1979).

Quant au travail de la forge, il était également connu à partir d’un centre important de production, le seul de la région ; il s’agissait de deux villages Libinza. Bobaka et Bongenye, véritables cités des artisans et dont la production suffisait à pourvoir l’ensemble de la région (Mumbanza, M.B., 1979b : 110-124).

Avec le fer, ce ne fut pas seulement l’art de fabriquer la pirogue qui se développa dans le pays, mais aussi le travail agricole. Comme dans les marais, le manioc, quand il fut introduit, ne poussait que très médiocrement et ne développait guère de tubercules, on continua à s’attacher à la culture d’autres plantes préexistant à l’introduction de celui-ci, notamment l’igname de marais, la banane et la canne à sucre. L’alimentation de la région est demeurée dépendante de ces produits. La banane et l’igname ont continué à s’imposer en tant que nourriture de base tandis que la canne à sucre s’est réservé le monopole de matière première pour la production de vin (Mumbanza, M.B., 1979a : 130-139). Le manioc se cultivait davantage pour ses feuilles qui servent de légumes que pour ses tubercules.

Si l’homme a pu imposer de telles contraintes à l’environnement au point de le transformer fondamentalement, c’est que ce dernier, réciproquement, l a contraint à modifier son mode d’organisation. La vie de pêcheur imposait une circulation constante par petits groupes et ne permettait guère de réfléchir à l’art d’organiser la cité. On n’en ressentait pas le besoin puisque, en fait d’insertion sociale, on ne connaissait que la cellule familiale. Là encore, rien n’était simple. La mobilité, condition primordiale d’existence, incitait à un constant échange de biens avec les autres communautés. La primauté du commerce sur la politique constituait donc une évidence et le développement du commerce, donc de la circulation, supposait une démobilisation des structures familiales.

La vie politique se déroulait presque entièrement dans le cadre de la parenté. La société était régie par la catégorie des aînés de famille, les Mata, dont le pouvoir acquérait une connotation politique suivant le prestige qu’on arrivait à inclure à ce statut. Leur situation était donc variable : certains passaient pour être des chefs politiques, d’autres de simples notables (Bananga, Bampomba, Bangili), voire même des guerriers célèbres (Mbuni, Bamani, Bakamba). Les familles se structuraient jadis suivant la filiation patrilinéaire classique. A partir du XIXe siècle, il faut signaler un certain glissement vers la matrilinéarité, spécialement chez les Djando, les Bamwe, et les Ndolo, pratiquement au moment où ils s’établirent sur leurs territoires actuels. Comment justifier cette évolution ? Une geste populaire en propose une explication plutôt allégorique, où la docilité d’un neveu est opposée à l’entêtement d’un fils, raison pour laquelle la société aurait quitté le premier système pour le second. Plus rationnellement, il faut chercher ailleurs. Le conditionnement imposé par les activités économiques aura été de toute évidence la raison déterminante de ce changement. L’installation dans les marais imposait des aménagements et le développement de la pêche, travail dans lequel les femmes étaient plus spécialisées. De ce fait, la femme devenait une réelle source de revenus et un moyen d’acquérir richesse et puissance.

L’acquisition d’une femme, à défaut de plusieurs, devint une véritable voie à la promotion. Cette situation eut pour effet d’améliorer le statut social de la femme, ce qui justifie l’apparition progressive de la matrilinéarité aux côtés de la patrilinéarité (Mumbanza, M.B., 1977a : 1-30 ; 1980c : 106-116,123-148). Ces éléments d’organisation prévalaient encore au moment où les premières expéditions du Comité d’Etudes du Haut-Congo se mirent à traverser le pays.

Plus avant dans le Haut-Fleuve, un autre groupe de Riverains occupait, comme on l’a dit, cette partie orientale de l’immense bief navigable du fleuve qui sépare les Falls du Pool (Moeller, A., 1936 ; Saile, W.T., 1974 ; Walle, S., 1975). Pratiquement, cet espace fluvial commence au confluent de l’Itimbiri, en amont de Bumba, et ne s’efface que derrière Boyoma Falls, en aval de l’actuelle ville de Ubundu, point d’aboutissement de la voie ferrée qui dépasse les chutes.

La situation géographique de cette zone demeure connue. Ici aussi, le fleuve constituait le paramètre géographique le plus pertinent, encore que son influence ait été sensiblement moins déterminante. Les marais sont rares dans cette région, ce qui écarte l’éventualité de la prolifération de chenaux. Par contre, le nombre d’affluents et de rivières demeure aussi important. Notons la Wania Rukula, la Copo, la Lindi, ÏAruwimi et l’Itimbiri qui viennent enrichir de leurs eaux la rive droite du fleuve ; sur la rive gauche, la Lomami qui, après avoir suivi longtemps un cours parallèle à celui du fleuve, finit par le rejoindre un peu en aval de Yangambi.

C’est dans cette région que le fleuve modifie brutalement la direction de son cours. Cessant de vivre la hantise du nord qui l’accompagnait depuis sa source, il se tourne enfin vers l’ouest, vers l’Atlantique. Dans cette région, il a une dimension plus modeste par rapport aux grandes extensions qu’il se donnera plus loin dans la zone marécageuse ; il se prête davantage à être exploité par des populations riveraines : Lokele, Topoke, Soko, Turumbu, Kumu, Genia, Mbole, Manga, etc.

Le mode d’organisation de ces populations est en général de type « segmentaire », comme disent les anthropologues. Apparemment, les problèmes d’autosubsistance n’ont jamais nécessité une grande mobilisation politique. L’ordre familial constituait la vraie référence. Chez les Lokele, par exemple, on portait volontiers le nom de son ancêtre éponyme : les Yakoso (de la descendance de Koso), Yatumbo (de Tumbo), Yalokombe (de Lokombe).

Dès lors, il faut s’attendre à ce que la profondeur chronologique de l’histoire consciente de ces populations soit plutôt mince. Mais l’absence d’une forte centralisation présentait l’avantage de sauvegarder les différences internes sans qu elles soient forcément harmonisées pour les besoins de l’idéologie. Dans l’ensemble, ces populations pouvaient être considérées comme étant d’origine locale. On aurait tort de leur façonner une histoire de peuplement à partir de régions lointaines du nord d’où elles auraient été chassées sous la pression soudanaise. Ce serait subir l’impérialisme des traditions conquérantes d’origine septentrionale [11].

Tout au plus peut-on admettre un certain glissement de cette masse humaine du nord vers le sud, qui serait une lointaine répercussion de ces poussées. En tout cas, la part des « conquérants » qui ont réellement effectué le déplacement des régions lointaines vers ce terrain est certainement infime.

Les traditions de la région corroborent ce qui précède. Les Lokele, par exemple. ne prétendent pas être venus de plus loin que de la région de Yangambi actuelle. Ceux qui disent être venus de l’outre-A ru lui mi citent explicitement les populations qu’ils ont absorbées en occupant leurs terrains actuels : les Yuki actuellement disparus ont cédé aux Manga et leur langue et leur terre ; les Baliko, Baoya, Baliele, Bakongo et Boyembo, qui ne subsistent que de nom, se sont laissé envahir par les Genia (Saile. W.T., 1974 : 45-48, 57). Les populations anciennes, de par leur organisation fort lâche, ont certainement vécu de nombreux brassages qui ont conduit à plusieurs distributions d’identité ethnique. A partir des habitants actuels de la région, on reconnaît encore une certaine présence de la culture Mongo (Mbole, Ngandu), celle des Riverains occidentaux (Soko, Turumbu, Lokele) et celle des Bantu septentrionaux (Manga, Genia). Mais l’harmonie culturelle qui s’est imposée comme héritage est certainement le résultat de ces multiples brassages.

C’est ainsi que les traditions de terrain proclament de nombreuses parentés entre les groupes en présence : les Manga seraient des Turumbu acculturés ; ces derniers, dans leurs récits de migration se disent « Topoke de la rive droite » par opposition aux «Topoke proprement dits» qui occupent la rive gauche. Certains déclarent que les Lokele, les Turumbu et les Soko constituent un même ensemble qui se serait morcelé ; les Mboso seraient des Topoke ou des Mbole qui auraient suivi les Lokele, avec les Foma, près du fleuve et qui se seraient laissé influencer par eux… L’ensemble constituerait un tout mais qui aurait représenté plusieurs formations ethniques. La distribution ethnique a dû être revue plusieurs fois au cours des temps, ce qui justifie une instabilité terminologique évidente. Les mêmes groupes portent des noms différents suivant les circonstances, de même que des groupes différents se retrouvent unifiés sous les mêmes signifiants : Turumbu passe pour être au départ un sobriquet qui signifie « gens de l’arrière-pays » par opposition à « riverains », alors qu’en langage Topoke il désigne leurs « frères » de la rive droite. Les Mboso d Isangi se disent Topoke tandis que ceux de Lomami se considèrent comme Lokele…

En tout cas, l’ethnicisation actuelle est récente. Elle date du siècle dernier ou même du début de celui-ci, opérant la distribution ethnique qui prévaut actuellement. L’origine des ethnonymes utilisés est à ce sujet symptomatique. Les Topoke, dans leurs traditions, se désignent sous le nom de Eso, en souvenir de leur ancêtre. Le Dieu « Créateur » (longia-Ongia) aurait engendré deux fils : Eso, l’aîné, et Wembe, le cadet. Le premier serait leur ancêtre tandis que le second serait l’ancêtre des Lokele (Walle, B., 1975 : 10-18). Le mot « topoke » serait une appellation d’origine coloniale signifiant « on ne vous comprend pas ». Les premiers Européens questionnant ces autochtones sur leur identité auraient reçu comme réponse : « on ne vous comprend pas », (Crine-Mavar, B., 1972 : 4), appellation qui servirait désormais à les identifier. L’existence du nom aurait davantage structuré la réalité ethnique qui était à l’état embryonnaire au début du siècle.

Plus complexe est certainement le cas de l’origine historique du vocable « Lokele ». On peut lui trouver trois significations dans le parler local. Il qualifie une espèce de moule à la coquille lisse ; il désigne la cuillère fabriquée à base de cette coquille ; il affecte enfin une cérémonie de pacification et de réconciliation où l’on procédait par un pacte de sang. Quand les Arabisés, au XIXe siècle, envahirent le pays, massacrant et pillant, les autochtones prostrés leur proposaient le « lokele » en les amadouant avec des vivres et des pointes d’ivoire. A la vue des premiers Européens qui passaient sur leurs eaux, ils s’empressèrent de crier « lokele » (paix, paix 1) pour clamer leur bonne foi. Ce cri fut compris comme la déclaration de leur identité (Lokomba, B., 1970 : 31). Pour les populations situées en aval, notamment les Soko, « Lokele » vint à désigner les « gens de l’amont » par rapport à ceux « de l’aval ». L’administration coloniale qui utilisa leur langue pour « coloniser » la région, finit par donner à ce groupe une extension et une consistance qu’il n’avait pas au départ [12].

Quels éléments avancer en matière de chronologie ? On vient d’affirmer que ces mêmes populations étaient installées depuis longtemps dans cette région, même si leurs structures ethniques ont dû varier d’une époque à l’autre.

On peut cependant préciser que les groupements Mongo (Mbole) se situent parmi les couches les plus anciennes. Celles-ci reçurent ensuite les populations provenant du nord-ouest du pays de l’Itimbiri et dont les éléments ont constitué des formations Topoke, Lokele, Turumbu et Soko. Le peuplement provenant du nord- est se situe à une troisième étape. En se mêlant aux populations préexistantes, ils constituèrent les groupements composites des Genia et surtout des Manga. Une chronologie élaborée à partir des listes généalogiques situe ces deux derniers mouvements de peuplement à la première moitié du XIXe siècle (entre 1800 et 1860) (Benguin, H., 1958 : 16). En fait, puisque ce mouvement d’essaimage des peuples du nord est consécutif aux poussées soudanaises, il ne doit pas être antérieur au XVIe siècle. Mais il est possible que cette datation soit plus ancienne.

L’activité essentielle de ces populations était caractérisée par des échanges entre les occupants des rives et les habitants de l’arrière-pays. Les Lokele en particulier ont excellé dans le commerce, entrant en contact avec presque toutes les populations du voisinage, allant d’une rive du fleuve à l’autre. Leurs partenaires privilégiés étaient incontestablement les Mbole (Foma. Mboso) sur la rive gauche et les Turumbu. Avec les Mbole, ils échangeaient du poisson contre de la viande, des bananes, du sel, de l’huile de palme et des produits de l’artisanat (cuivre, poterie). Des Turumbu qui sont davantage des gens de forêt, ils recevaient du manioc, des pirogues et des filets de pêche. A leur tour, ils leur apportaient du poisson mais aussi du sel, de la poterie et de l’huile de palme.

Le commerce avec les Manga et les Genia était moins intense mais il avait toute son importance. Avec les Manga les échanges se faisaient par l’intermédiaire des Yakusu. Pirogues, bananes, poteries et viandes s’acquéraient contre le poisson qui était entre autres « acheté » chez les Genia. Avec ce peuple, les Lokele ont entretenu des rapports particuliers qui dépassèrent le simple échange commercial. Les Lokele leur empruntèrent la lutte « kabubu » qui les caractérise et ils leur apprirent en retour le maniement du gong pour transmettre des messages au loin (Saile, W.T., 1975 : 83-87).

Les échanges connurent un développement important à partir de la fin du XVIIIe siècle, grâce au développement des techniques de fabrication de la pirogue. Avec un tel perfectionnement, le fleuve devenait davantage un facteur d’unification dans la mesure où il permettait de grands déplacements.

Il existait d’ailleurs deux types de pirogues, correspondant à deux modes de techniques de navigation, celle de la pêche et celle du voyage. La pirogue de pêche est légère et de dimension modeste. Celle du voyage est grande puisqu’elle peut contenir plusieurs personnes ou transporter une grande quantité de marchandises. On peut faire la distinction entre la pirogue utilisée pour le commerce à longue distance et celle qui servait à la guerre ou à la danse. La première était couverte d’une toiture en paille, la seconde, plus vaste et sans toiture, avait une capacité pouvant atteindre une quarantaine de personnes pagayant au rythme du tam-tam. C’était la pirogue dite « bonanga ». Sur ces embarcations, de commerce comme de guerre, il y avait toute une vie. On y cuisinait même sur un feu de bois allumé dans la partie arrière sur un banc d’argile ; le poisson pouvait y être boucané. Dans la pirogue à toiture de paille, on pouvait s’étendre pour se délasser, voire même pour dormir.

Ainsi des transactions, même lointaines, devenaient possibles. Des produits de la forge, le likonga (lance) puis, plus tard, le bokele et le ngwele (en forme de hache) servaient de monnaie. Notons que le commerce, à partir de la fin du XIXe siècle, deviendra l’apanage exclusif des femmes. Comment justifier cette particularité ? Il faut dire que les règles du mariage créaient déjà en elles-mêmes une plus grande circulation interethnique des femmes. La pratique de l’exogamie non seulement au sein du clan mais aussi au sein du village paternel et maternel rendait obligatoire le recrutement de plus en plus lointain des épouses. Une certaine compénétration des ethnies se réalisait de la sorte. D’ailleurs la révision constante de la distribution ethnique rendait fréquent, déjà à l’âge ancien, les mariages interethniques. La femme était donc choisie non pour ses références ethniques mais pour sa capacité à procréer et à rendre son mari riche par le commerce (Saile, W.T., 1975 : 89, 148). Avec les mutations du XIXe siècle qui amena les Arabisés à pénétrer dans la région, les hommes n’eurent plus tellement le loisir de s’occuper de ces activités pacifiques. La pirogue de pêche se mit à porter des pagayeuses, circulant d’un marché à l’autre. Cette caractéristique, la riveraine de Kisangani la portera en elle jusqu’au cœur même du XXe siècle [13].

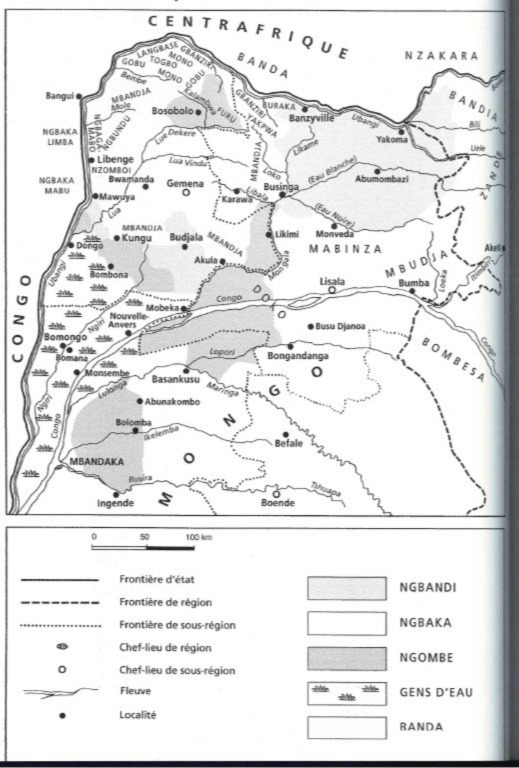

Dans la partie occidentale de la Cuvette, les Ngombe représentent un autre espace, distinct des Mongo et des Riverains, mais qui est aussi caractéristique du pays [14]. Ils constituent le tampon avec les Bantu soudanisés (Ngbaka, Ngbandi) et les autres Bantu (Mongo, Riverains). Les informations que nous détenons à propos de ce peuple sont déroutantes. D’abord il s’agit d’une population dispersée, constituée de nombreux noyaux en savane boisée comme en forêt, côtoyant du sud au nord des groupes aussi différents que les Mongo et les Ngbandi. Ensuite les traditions que ses différents essaims présentent ne sont pas forcément convergentes. Faut-il en déduire que nous sommes en présence de formations ethniques différentes ? Comment justifier la qualification commune des « Ngombe » ?

Il faut débrouiller le mystère en commençant par s’interroger sur l’origine du mot « Ngombe ». Ce n’est pas par hasard que tous les historiens de Ngombe ont bâti leur analyse à partir de l’histoire de ce mot que Camille Coquilath a été le premier à employer, du moins dans le langage écrit. Il le tenait des riverains du fleuve, entre Mankanza et Mobeka, qui se dénommaient ainsi (Coquilath, C., 1888 : 248-249). Mais lorsqu’on on a essayé ensuite d’en cerner la signification, ce ne fut pas aussi simple. Burssens ne cache pas son ignorance, mais il signale l’existence d’une version qui prétend que ce mot signifie « terrien », par opposition à « riverain » (Burssens. H., 1958 : 32). S’agirait-il, en réalité, d’un toponyme renvoyant à un site historique ou serait-ce un anthroponyme qui évoque le nom de l’ancêtre-fondateur du groupe ? La seconde possibilité est la plus vraisemblable, c’est ce que soutiennent les travaux les plus récents qui procèdent tous d’études sur le terrain. Mumbanza soutient que Ngombe serait l’ancêtre-fondateur, qu’il aurait eu plusieurs enfants dont les plus célèbres, immortalisés dans une chanson nationaliste bien connue des natifs, constitueraient à leur tour les fondateurs des principaux groupements existants, entre la Mongala et le fleuve d’une part et au sud du fleuve d’autre part : Genza, Mbenza, Motembo, Mosweya, Ngonzi, Mbuiya, Kunda et Onde (Mumbanza. M.B., 1978a : 231-232). Cependant ce ne sont pas les ancêtres de tous les groupements qui se retrouvent dans cette énumération d’enfants de Ngombe : d’ailleurs cette tradition n’est pas acceptée par tous, du moins dans toutes ses nuances. D’après une version recueillie chez les Bonzaie, Ngombe serait contemporain de ses prétendus enfants. On doit logiquement conclure, suite à ce détail, qu’il ne serait que leur aîné (Sagwa Su) (Mwakobila, N., 1980 : 21). L’énigme demeure.

Peut-on interroger l’étymologie ? Elle amène à conclure que Ngombe signifierait «enfant chétif» ou tout simplement «enfant puîné» (Bokongo, L.K., 1979 : 16 ; Mwakobila, N., 1980 : 21). Cette information apporte incontestablement une précision supplémentaire qui suggère qu’il y a eu un renversement de situation, une transition, un passage qui s’est réalisé d’une instance établie vers une autre qui passait jusque-là pour être vulnérable. Ngombe le « chétif » ou le « petit » serait alors devenu le nouveau maître de la situation à la place du « bien portant » ou du « grand ». Cette interprétation des faits est confirmée, du moins si l’on consulte les traditions provenant des Ngombe Bonzale. Un dicton déclare que Ngombe-Diko est l’habile grimpeur des grands arbres mingombe et milanga (Ngombe-Diko, moto o mingombe na milanga). Le récit justifiant ce dicton se présente comme suit. Il y eut dans le temps une grande disette. Le peuple n’avait plus rien à se mettre sous la dent. Pourtant, les cimes des mingombe et des milanga étaient pleines de chenilles, mais inaccessibles à cause de la grosseur des troncs qui avait déjà fait pas mal de victimes parmi ceux qui avaient essayé d’y monter. Il a fallu l’intervention d’un passant, excellent grimpeur, pour sauver la population de cette misère. Ce fut Ngombe (nom ou sobriquet sans doute issu de « mingombe »), personnage qui arriva à faire descendre les chenilles par son savoir-faire et sa force guerrière (Mwakobila, N., 1980 : 23-24).

On peut saisir à présent la cohérence de toutes les versions. Ngombe ne se situe pas au point de départ de l’itinéraire de ceux qui se réclament de ce nom. Il n’intervient qu’à un moment donné, restructurant à sa manière la société, pendant que son nom (ou son sobriquet) prenait forme et gagnait peu à peu en consistance. Dans des groupements périphériques ou qui furent annexés par la suite, cette tradition n’avait pu être intégrée avec bonheur. Ce qui explique que tous les ancêtres n’ont pu être ramenés à un arbre généalogique cohérent à partir de Ngombe-Diko. Fort heureusement, l’essentiel fut tout de même assumé mais d’une autre façon. Il existe une légende d’origine qui est commune à tous, qu’on se réclame de Ngombe comme ancêtre ou pas. Cette légende fait remonter l’origine de tous les Ngombe à deux personnages historiques Ndongo et Mwanga, premières créatures qui auraient été façonnées par Akongo, le Dieu suprême (Van Der Kerken, G., 1944 : 146).

Ces précisions permettent à présent de tenter de mieux cerner l’historique de cet ensemble complexe (Limango li Ngombe) dans toutes ses variétés. Relevons d’abord une situation confuse. S’il est connu que les formations ethniques sont rarement homogènes et qu’elles constituent presque toujours le résultat d’un brassage de populations réalisé au cours de l’histoire, le cas Ngombe est vraiment particulier (carte 9).

Au-delà du mythe d’origine qui a vu s’agglutiner autour de lui des essaims de populations du voisinage ou simplement d’origine autochtone, il existe une certaine extension qui date du XIXe siècle ; elle est l’œuvre de la littérature ethnographique et elle a eu une répercussion sur le territoire. A la base de cette extension décrétée par l’ethnographie se trouvent les parlers, considérés comme étant partout identiques. On en est arrivé à attribuer l’identité Ngombe même à ceux qui ne s’en réclamaient pas mais qui depuis se disent Ngombe ou sont censés le dire, du moins d’après les « classiques » ethnographiques de la région. Tel est le cas des Doko, des Budja, des Mabinza, des Mobango et des Bombesa (Thonner, F., 1910 : 88-89 ; Van der Kerken, G., 1944 : 146). On a raison de dénoncer cette « ngombeïsation » du début du siècle, bien qu’il faille considérer cet état de choses comme une question qui demeure posée à propos de la culture et la langue ngombe – symbolisées par la légende de Ndongo et de Mwenga – qui ont connu et connaissent encore une très grande extension dépassant largement le cercle étroit des Ngombe au sens restreint (Mumbanza, M.B., 1978a : 237-243 ; Mwakobila, N., 1980 : 31-34).

Une chose est en tout cas certaine : il faut s’en tenir au clivage reconnu par tous, entre le « grand groupe Ngombe » assorti de quelques cas d’annexion opérés par l’ethnologie coloniale, et les « Ngombe au sens restreint ». L’itinéraire de ces derniers doit amener à comprendre la naissance de cet autre phénomène.

L’origine géographique des Ngombe, au niveau de l’histoire consciente, se situe dans la région du bassin du Mbomu-Uélé. A l’époque, le Haut-Uélé était habité par le grand groupe des Boa et d’autres groupes apparentés. Impossible de déterminer depuis quand, mais l’on croit savoir qu’il était encore dans cet état vers la fin du XVe siècle. Un héritage de cet habitat, dont l’origine doit être plus éloignée, est certainement l’existence du couteau de jet ngolo. On ne trouve des couteaux de forme similaire que chez les peuples du Haut-Ubangi-Uélé (Maes, J., 1922 : 181-191).

Les bouleversements provoqués dans les régions septentrionales par les poussées des peuples soudanais obligèrent à abandonner ce terrain. Les futurs Ngombe se retrouvèrent dans la région de Yakoma, près de la frontière actuelle des régions du Haut-Congo et de l’Equateur. Dans ce foyer, ils effectuèrent un premier séjour dont les vicissitudes entraînèrent un premier essaimage. Les ancêtres des Kundo actuels se séparèrent des autres pour s’installer dans le pays de l’entre-Mbari-et- Chinko où ils furent assujettis et « soudanisés » par les ancêtres des Ngbandi. C’est dans cette cohabitation que l’identité des Nkundo désormais distincts des Ngombe prit définitivement forme.

Mais le XVIIe siècle allait apporter d’autres événements. Des tensions sociales des régions septentrionales gagnèrent à nouveau les habitants du pays de Mbari- Chinko, provoquant à nouveau des poussées généralisées dans le sens nord-sud. Les habitants du pays de Yakoma ne pouvaient résister face à l’armement supérieur des Soudanais et de leurs clients (Heijboer, B.M., 1947 : 64 ; Van Der Kerken. G.. 1944 : 147). Ils prirent leur retraite vers l’ouest (Ngombe) et le sud (Mabinza-Budja). Yakoma, le premier foyer de concentration des groupes Ngombe. fut donc abandonné au profit de la région du confluent. Loko et Lokame, les deux rivières qui se joignent peu avant de se jeter à la Mongala, par sa rive droite. Là, un nouveau séjour d’une durée assez longue les attendait [15]. Ils le mirent à profit pour maîtriser davantage les éléments de la nature ambiante désormais franchement forestière, et revoir leur organisation interne en se structurant en lignages (Denga) dirigés par des patriarches (Kumu).

A Loko-Lokame, ils furent à nouveau rejoints par des groupes soudanisés au nombre desquels figuraient les Kundo. Cela se passait à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle. Intégrés grâce au jeu des alliances, ils exercèrent une influence déterminante en amenant la société à se donner des allures guerrières. En effet, au sein des lignages, les Kundo se livraient volontiers à des exercices d’armes. Etant des maîtres de la forge qu’ils avaient introduite ou dont ils avaient intensifié l’activité par leur venue, ils fabriquaient des armes offensives (flèche, lance) et défensives (bouclier). On instaura au côté du Chef de lignage (Kumu) une hiérarchie parallèle (Elombe e bila) chargée de la guerre. Paradoxalement, l’ancienne aristocratie, essentiellement familiale, devenait davantage politique. Les tributs qu’elle reçevait n’étaient plus des produits de cueillette ou de chasse mais plutôt des esclaves. La richesse ne se mesurait plus en termes de pointes d’ivoire, de canines et de peaux de léopards ou de girafes, mais au nombre d’esclaves constituant une main-d’œuvre gratuite.

On a raison de situer ici le début véritable de la société Ngombe, dans son identité spécifique et son mode d’organisation fait de plusieurs confédérations. On peut aussi avancer que leur désignation de « Ngombe » se forgea à cette époque, sans doute dans des circonstances assez fortuites (Mwakobila, N., 1980 : 50). Que Ngombe (Ngombe-Diko) ait été un personnage légendaire ou réel, le fait est que c’est davantage de l’univers des Bilombe que de celui des Bakumu qu’il est issu, en attendant de s’imposer à l’ensemble de la société.

A partir de Loko-Lokame, l’émiettement fut généralisé. Un groupe important partit vers le sud-est pour s’installer sur les rives d’Epita, affluent de la Lua. Le groupe des ancêtres des Ngombe du nord et du sud du fleuve continuera à se « soudaniser » au contact des Ngbandi dans la région de Budjala. Un autre s’engagea carrément vers le nord jusqu’aux environs de Bosobolo. Ils constitueront les Ngombe de Dula et de Boso-Ngwolo (Van der Kerken, G., 1944 : 149).

Le grand groupe d’Epita connut à son tour d’autres dispersions. A partir de ce point, certains se dirigèrent vers les sources des rivières Saw, Moeko et Ngiri, et à partir des marais de l’entre-Ngiri-Saw, d’autres longèrent la Moeko jusqu’au fleuve, près de Losengo, pendant que d’autres encore débouchèrent sur la Mongala, près du village de Bokanga.

On doit s’interroger sur les raisons de cet essaimage apparemment désordonné au point que le Ngombe du début du siècle n’avait plus conscience lui-même de l’étendue de son espace ethnique. Faut-il penser à une situation de surpeuplement ou à des dissensions internes causées par une atmosphère rendue de plus en plus guerrière par les influences du nord ? Ces deux éléments – le second plus sûrement que le premier – ont certainement joué (Mumbanza, M.B., 1978a : 244). Mais il ne faut pas perdre de vue que ce mouvement a été facilité par le mode d’organisation lui-même. L’instauration d’une aristocratie guerrière (Elombe) aux côtés de celle d’essence familiale et politique (Kumu) favorisait déjà cette tendance : le pouvoir de cette dernière se trouvait diminué. La symbolique locale à ce propos en dit long. Le Kumu est comparé à l’éléphant (Mbongo), il est opposé à la guerre et est censé ne pas y prendre part. Le Chef de guerre (Elombe) est, à l’opposé, un léopard (Muma swa) à qui tous les pouvoirs étaient remis dès que la guerre était déclarée. Comme la guerre passait pour être une activité permanente, le chef de guerre exerçait le pouvoir réel au point de supplanter, ici et là, l’autorité du Nkumu.

La structuration même de la société avait subi des mutations qui, en définitive, favorisaient la dispersion. Avant la grande acculturation introduite par les Kundo, les Ngombe de Loko-Lokame, obligés de s’organiser en fonction de leurs activités de chasse, de pêche et de cueillette, en étaient arrivés à souder leurs lignages aux uns et aux autres pour constituer des ensembles claniques plus viables. Ces ensembles s’appelaient Litungu, dirigés par des Kumu o Ese issus des lignages aînés. Ces clans avaient des références d’origine animale ou végétale : Boso-Magali (Singes), Boso-Mboke (Porcs-épics), Boso-Koli (Crocodiles), Boso-Nguma (Boas), etc.

Avec la conquête nkundo, les choses évoluèrent. On vit se constituer un autre réseau de clans, basé non plus sur l’ordre familial mais sur l’ordre militaire. Avec les lignages conquis, situés en principe dans le voisinage, on constituait un ensemble. Ces pseudo-clans, qui sont en fait des embryons de principautés, étaient alors désignés, à la manière de Ngbandi, par un anthroponyme (nom fondateur ou un héros) toujours précédé du préfixe « boso » signifiant les « gens de… ».

Dans la réalité,la frontière entre les deux types de clans, au plan des signifiants, n’est pas toujours étanche. Certains clans (à référence animale) se comportaient comme des communautés politiques. C’est que, au lieu de se référer à un personnage, il arrivait aussi que l’on évoque une espèce végétale ou animale tirée des réalités socio-économiques du groupe concerné ; il est possible qu’il y ait eu aussi des cas de reconversion des clans classiques en clans politiques (Colle, P., 1924 : 54-61 ; Mwakobila, N., 1980 : 46-50).

Le chef d’un tel groupe guidait donc le destin de sa communauté en maître incontesté. Les luttes constantes entre groupes lui offraient de nombreux prétextes pour se déplacer, en même temps qu’une contestation interne constituait toujours une occasion de scission et donc d’apparition d’autres groupes prêts à s’exiler pour marquer leurs distances par rapport au groupe originel.

L’adaptation à l’environnement et le degré d’acculturation et de mélange avec les autres cultures du voisinage (Ngbandi, Riverains, Mongo) allaient accentuer les différences entre les groupes Ngombe : Bonzale, Genza, Mbenza, Motembo. Mosweya, Mbuiya, Kunda, Onde, Muera, Bombombo, Yumba. etc. Le cas Bonzale. par exemple, a pu être raconté. Esikesusu, grand chef de clan, disposait d’une grande propriété. Son chef de guerre (ou encore son fils qui fut un guerrier remarquable) s’empara du pouvoir et fonda le clan (Boso-Nzale) Bonzale. Ce clan allait connaître un itinéraire remarquable plein de péripéties, qui justifie l’existence, jusqu’à ce jour, de l’entité bien connue des « Ngombe Bonzale » (Mwakobila, N., 1980 : 46, 102-202).

On comprend alors que l’interprétation des traditions soit différente d’un groupe à l’autre. Les souvenirs les plus vivants se rapportaient encore à l’origine anthroponymique du terme Ngombe ; d’autres avaient fini par adopter l’interprétation de fait. Puisque les Ngombe étaient les voisins des Riverains avec lesquels ils se complétaient au niveau de la technologie et des échanges entre « les produits de l’eau » et « ceux de la terre ferme », ils seraient donc des « terriens » par opposition aux « riverains » [16]. D’autres encore ne trouvaient aucune explication à donner au nom qui les qualifiait.