Partie 1 - Chapitre 2 : Les hommes et les structures

Isidore Ndaywel è Nziem

Dans Histoire générale du Congo (Afrique Éditions)

Chapitre 2

Les hommes et les structures

Au début de notre ère, les conditions indispensables à l’éclosion de grands systèmes politiques et culturels semblent enfin être réalisées. Avec le brassage de la population, les autochtones et ceux venus du dehors, le pays accusait déjà une démographie suffisante pour prétendre à une plus grande organisation. Du reste, un minimum de connaissance et de maîtrise de l’environnement était assuré (Posnansky. M., 1980 : 779-794).

L’approvisionnement était désormais plus abondant et plus diversifié puisque la cueillette se trouvait complétée par l’agriculture ; de même la chasse était suppléée par une certaine activité d’élevage. L’agriculture était nettement en avance sur l’élevage. Si quelques animaux domestiques seulement étaient connus, en revanche plusieurs plantes d’origine locale et d’origine asiatique venaient diversifier les productions des agriculteurs.

Les techniques artisanales diverses contribuaient à rendre la vie plus confortable, plus aisée. Les habitants du Congo ancien avaient enfin le temps d’essayer d’organiser leur vie sur une base plus stable. Certes le clan et 1 ethnie existaient déjà mais ils n’offraient pas une garantie suffisante pour prétendre organiser 1 ensemble de la vie. C’est alors que furent sécrétées et perfectionnées les structures sociales et politiques de la société et que les cultures politiques et sociales prirent forme au point de se réclamer des spécificités dans le domaine. Déterminons d’abord les modalités de perfectionnement de l’appareil social et politique ; on décrira plus tard les aspects particuliers que dut prendre cette culture au fil des temps [1].

Le Congo ancien mit au point une idéologie religieuse remarquablement semblable chez tous. Il s’agit incontestablement d’un trait archaïque qui a été adopté à la période où les Bantu connaissaient un seul habitat et qui a résisté à toutes les vicissitudes des migrations. La croyance commune reconnaissait l’existence d’un principe créateur suprême (Mvidi Mukulu, Mungu, Nzambe, Nzambi, Imana, etc.) de qui tout dépendait. Il était bon mais lointain, et donc, inaccessible. C’est sans doute pour corriger cet aspect des choses, qu’on lui associa volontiers quelques autres instances : les ancêtres et les esprits de la nature. La croyance à un certain esprit du mal avait également cours. C’est ainsi que l’être humain devait invoquer les mânes des ancêtres pour qu’ils intercèdent pour lui auprès du Créateur tout en le protégeant contre les Forces malveillantes également agissantes au sein de la société.

Sur le plan cosmogonique, on estimait que tous les Vivants n’étaient pas égaux. Certains parmi eux étaient investis d’une parcelle de pouvoir supranaturel qui pouvait intervenir pour bénir ou maudire, guérir ou tuer, prédisposer ou indisposer les Forces de l’au-delà. Ainsi la catégorie des Aînés (père et oncle, mère et tante) disposait-elle d’un pouvoir réel sur les cadets (fils et neveu, fille et nièce). Une parole bienveillante ou malveillante d’un parent avait donc un certain pouvoir sur les enfants. Au-delà du contexte restreint de la famille, la société reconnaissait un pouvoir similaire à certaines instances précises, notamment les devins et les sorciers, les jumeaux et les chefs politiques (dignitaires et rois). Tous, à des degrés divers, étaient en contact avec l’au-delà et étaient capables d’agir sur les Forces de la nature (fauves, tonnerre, épidémie, etc.).

Sur le plan interne, la parenté passait pour être le mode de regroupement le plus important. Tout s’exprimait par elle. Le besoin de la considérer comme un mode utile d’organisation avait confirmé les peuples du Congo ancien dans leur volonté de privilégier un seul mode de filiation -, matrilinéaire ou patrilinéaire. Mais le hasard fera que certains peuples abriteront simultanément les deux modes de descendance. C’est notamment le cas des Lunda chez qui la matrilinéarité traditionnelle demeurera l’apanage du peuple tandis que l’aristocratie politique se laissera volontiers influencer par la patrilinéarité d’origine Luba. Il est vrai que la plupart des habitants du Congo ancien ont finalement adopté cette filiation à l’exception des peuples de la savane du sud desquels il faudra excepter le grand groupe Luba.

A côté de la parenté, s’est instaurée une certaine circulation des hommes d’une entité sociale à une autre par le canal des échanges matrimoniaux. Le mariage était senti essentiellement comme une alliance entre deux groupes claniques ; il était le prétexte à une telle circulation puisqu’il impliquait le changement de résidence de la femme ou même de l’homme. Cette circulation se réalisait le plus souvent au sein d’une même ethnie mais elle dépassait quelquefois ce cadre, surtout dans le cas de deux ethnies voisines. Il faut savoir qu’un clan avait le loisir de conclure plusieurs alliances du genre par l’entremise d’un seul de ses membres. On était, dans ce cas- là en présence d’une union polygame, parfois polyandre mais le plus souvent polygynique. En effet, la polygynie était le fait de tous, tandis que la polyandrie n’a pu émerger que chez les populations du groupe Leele-Kuba et Ding-Mbuun (Vansina, J., 1985 : 85-88 ; Ndaywel, N., 1981 : 769-789). Mais toute alliance matrimoniale, quelle que soit sa nature, pouvait faire l’objet d’un renouvellement. Les enfants issus de deux groupes claniques en présence, pouvaient être autorisés, après des générations, à se marier à nouveau entre eux. On était alors en présence des unions préférentielles le plus souvent entre cousins croisés ou entre grand-père classificatoire et petite-fille.

La famille nucléaire était donc une unité qui abritait nécessairement deux clans ; elle était davantage une association qu’une véritable union, une subdivision de la communauté villageoise plutôt qu’une sous-unité de la parenté. La plus petite unité familiale était cachée en son sein : c’était l’union de la mère et de l’enfant en filiation matrilinéaire ou encore, du père et de l’enfant en filiation patrilinéaire. Qualifions cette cellule minimale de lignage nucléaire. Le lien qui existait entre celui-ci et les autres parents consanguins, frères et soeurs de la mère ou du père, déterminait le champ d’extension du lignage médian, unité plus vaste incluant en son sein plusieurs lignages nucléaires. C’était une relation pertinente au niveau de l’organisation d’ensemble au sein du village ou de la région. Elle regroupait donc les membres de la parenté consanguine qui en toute conscience se reconnaissaient comme tels et entretenaient entre eux des relations suivies de parenté.

Mais peu après, le lignage devenait trop vaste ; la mémoire humaine ne pouvait plus retenir un tel enchevêtrement de relations. Dans ce cas-là, elle se diluait au sein du clan, lignage maximal, vaste unité regroupant l’ensemble des lignages médians qui se considéraient comme liés entre eux. Comme on ne pouvait connaître tous les parents et qu’il fallait par ailleurs éviter des unions incestueuses, le clan avait mis au point des critères formels pour que ses membres puissent se repérer. C’est ainsi que tout clan était censé avoir un nom spécifique, un ou plusieurs interdits alimentaires et quelquefois une devise. C’est par ces références que s’effectuait l’identification des frères claniques au sein de l’ethnie ou même en dehors de celle-ci puisqu’après tout, la relation clanique, on l’a vu, ne s’estompait pas nécessairement à la frontière ethnique. Elle pouvait même passer au travers de plusieurs unités du genre. Cette situation mettait apparemment les deux types de structure en conflit. Le clan, par définition interethnique, affaiblissait l’unité ethnique, de même que 1 ethnie, en abritant en son sein plusieurs clans, empêchait que cette structure ne devienne un mode utile d’organisation de la société. Cette situation conflictuelle justifie le fait que les deux structures avaient rarement la même consistance. Là où 1 unité ethnique était plus entretenue, l’organisation clanique devenait pratiquement inexistante au point même de s’effriter complètement. En revanche, dans des régions où les références claniques étaient clairement représentées, l’unité ethnique était bien souvent réduite à sa plus simple expression ; elle devenait tout au plus une simple référence linguistique (Ndaywel, N., 1980 : 63-78).

Soulignons le fait que le clan était 1 instance qui assurait la transition entre le champ de la parenté et celui de la politique dans le Congo ancien. La politique s’avérait être en réalité une excroissance du familial car les clans pouvaient être hiérarchisés entre eux au sein de l’ethnie ou du groupe d’ethnies. En effet, on distinguait le clan « aîné » du clan « cadet », le clan « époux » du clan « épouse » au point même que 1 on en vint à parler du clan « royal », démarqué des clans « roturiers » et « esclaves », etc. Toute la vie politique utilisa donc d’abord le vocabulaire familial avant de l’enrichir des termes spécifiquement politiques. Ainsi, les notables du village étaient des « Aînés » des lignages en présence ; le Chef du village était « l’Aîné » des « Aînés » des lignages du village.

Le plus ancien vestige connu d’une structuration politique au Congo se situe à l’époque du Kisalien ancien (début IXe siècle). La présence des anneaux de cuivre destinés à être portés au poignet, la découverte d’une hache de parade à manche clouté, tout cela supposait incontestablement l’existence d’un pouvoir hiérarchique (Cornet, J„ 1980 : 612).

Cette précision chronologique valable pour le Nord-Katanga, l’est certainement aussi pour le reste de la savane du sud, tout spécialement pour l’ouest de cette savane qui connut lui aussi des structures politiques centralisées. En tout cas, on peut estimer qu’au début du second millénaire, cette activité était acquise pour l’ensemble du pays.

Le premier moment de la pratique politique concernait le village. Il fallait promouvoir une hiérarchie pour trancher les conflits qui dépassaient les frontières du lignage, notamment ceux opposant précisément deux groupes familiaux différents. Cette organisation eut tôt fait de se généraliser.

Mais tout n’était pas pour autant résolu. Dans des régions à très faible densité où les villages, souvent de dimensions modestes, étaient fort éloignés les uns des autres, cette organisation était suffisante. Mais hors de ce contexte, des problèmes subsistaient. Certains conflits, notamment ceux portant sur la répartition des terres, opposaient des communautés villageoises entre elles. Voilà pourquoi il se créa des associations de villages, c’est-à-dire des chefferies. Ceci était surtout le fait des populations de savane. Au sein de la chefferie, la préséance revenait à l’Aîné des Chefs du village. Il devenait du coup anobli ; de même, tout son clan devenait aristocrate. Dans la suite, c’est au sein de ce clan exclusivement que se recrutaient les dignitaires devant exercer le pouvoir. Les aristocraties cheffales étaient nées. Le pouvoir revenait au clan aristocrate. L’individu en place ne faisait que le représenter. Si le clan en place était contesté et qu’il se faisait évincer par un autre, on assistait alors à un changement de dynastie au sein de la chefferie.

Suivant l’idéologie du pouvoir en place, le dignitaire responsable de la chefferie ou plus précisément son clan, était propriétaire terrien. Les limites de la propriété constituaient précisément la chefferie. Tous les villages situés sur ce terroir étaient donc les sujets. Ils devaient un tribut au chef de la chefferie, signe par lequel ils reconnaissaient être soumis et redevables. Le tribut ordinaire était constitué de produits de chasse ou de pêche, de la cueillette et de l’agriculture, mais le tribut noble comprenait un certain nombre de biens, symboles de prestige et du pouvoir politique notamment les défenses d’éléphant, les plumes d’aigle, les canines des fauves, la peau de léopard, etc.

L’organisation cheffale fut la structure politique la plus généralisée : elle a préexisté à toutes les formations étatiques, royaumes ou empires qu’on ait connus. Elle subsistera même au sein de ces différentes structures. En effet, les chefferies soumises à un pouvoir royal acquéraient simplement dans la nouvelle organisation le statut de « provinces » du royaume. C’est donc dire qu’elle constitue la structure politique la plus classique du Congo ancien.

Il existait du reste plusieurs types de chefferies, variables suivant la taille. le degré de centralisation, le prestige de l’aristocratie en place. Certaines étaient indépendantes les unes des autres ; d’autres, bien qu’autonomes, n’étaient pas moins associées entre elles. Dans le cas d’une telle association, on constate que les différentes aristocraties en place avaient les mêmes références claniques et qu’elles connaissaient entre elles une hiérarchie de type familial. Il y avait de la sorte une chefferie aînée, une puînée et une ou plusieurs cadettes. On se croirait en présence d’une structure royale car il existait un pouvoir suprême, de manière virtuelle il est vrai, représenté précisément non pas par un individu mais par l’ensemble du clan « royal » dont les différentes sections détenaient les rênes des chefferies en présence. Mais ceci n’était qu’un stade intermédiaire.

La structure spécifiquement royale s’avérera plus explicite dans ses ambitions. Avant d’en parler, il convient d’abord de préciser le contenu de ces différents concepts politiques. Les réalités africaines ne sont pas toujours bien rendues par la terminologie européenne. En effet, celle-ci nous fait parfois dire ce que nous ne voulions pas dire, de même qu’il arrive fréquemment qu’elle ne reflète pas suffisamment le fait qu’on aurait aimé voir expliciter davantage. Ainsi donc, si on se réfère au degré de complexité de la pratique politique, précisons qu’on est en présence d’une chefferie ou d’une seigneurie lorsque la distribution de la pratique politique s’effectue à deux niveaux, celui du village et celui de l’association de villages.

Il y a royaume lorsque cette distribution de la pratique politique dépasse les deux niveaux et qu’elle comporte un troisième ou un quatrième niveau. Il y a donc dans ce cas-là plusieurs instances hiérarchisées entre elles : un chef de village, un chef de groupe de villages (chefferies – provinces) et un chef de l’ensemble de la société politique (royaume – empire).

Comment différencier le Royaume de l’Empire ? Royaume et empire connaissent en réalité le même type d’organisation interne. Celle-ci se réclame de 1 « Empire » lorsqu’elle suppose une étendue suffisamment vaste. Dans ce cas, elle ne possède bien souvent qu’une organisation moins structurée et un pouvoir nettement moins centralisé. En somme, l’empire peut abriter en son sein plusieurs royaumes. Le cas le plus explicite reste celui des Lunda. Il comprenait les royaumes de Kazembe, du Mwant Yav et de Kiamfu, royaumes qui se sont élaborés sur base d’une même culture politique, reflet de l’unité de l’empire.

Le royaume et l’empire constituent les deux structures véritablement étatiques où la pratique politique s’exprime dans toute sa complexité. La naissance de ces États pose une première interrogation qui s’offre à l’attention de l’observateur. Dans quelles conditions seraient nés les royaumes qui ont fleuri au cours de la période ancienne de notre histoire nationale ? Pourquoi se sont-ils effrités dans la suite ? Pourquoi toutes les sociétés ethniques ne se sont-elles pas transformées en royaumes ? L’étude minutieuse des royaumes d’Afrique Centrale permet de mieux comprendre le phénomène d’émergence de ces structures.

D’abord, constatons que la formation politique est indépendante du phénomène ethnique. Tous les royaumes qui ont existé dans le Congo ancien sont interethniques ; les traditions d’origine le mentionnent explicitement. Le Kongo regroupait les Mbundu et les conquérants Besi Kongo ; le Kuba abritait en son sein un ramassis de peuples d’origine diversifiée : Luba, Kete, Mongo, etc. L’Empire Luba et surtout Lunda, si étendu dans l’espace, ne pouvaient être davantage homogènes sur le plan ethnique. Mieux encore, c’est à partir de ce brassage interethnique commandé par des impératifs politiques que certains groupes politiques ont vu le jour. Tel est précisément le cas des Kongo, Kuba, Lunda, Luba. La structure étatique n’est donc pas le prolongement de l’organisation ethnique. Elle n’était même pas vécue, à l’époque, comme un idéal d’organisation auquel il fallait à tout prix parvenir. C’est ainsi que cela n’a pu prévaloir partout. Même là où elle a existé, cette structure n’apparaît pas comme le résultat du dynamisme local. Généralement, elle est présentée comme un accident de l’histoire, une superstructure venue d’ailleurs et qui se serait superposée à un moment donné à des réseaux politiques déjà existants ; une fois établie, elle peut avoir connu un développement plus ou moins important, avant de disparaître. Le royaume n’était donc pas le point culminant d’une évolution politique quelconque. Les Kongo, comme on le verra plus loin, sont passés de la chefferie au royaume et du royaume à la chefferie, leur destin poursuivant impitoyablement son cours sans se préoccuper d’une apparente logique.

De toute façon, par sa nature intrinsèque, le pouvoir « royal » était suffisamment caractéristique et ne pouvait être confondu avec le pouvoir « cheffal ». Le dignitaire responsable de la chefferie tirait sa puissance du fait qu’il était « propriétaire terrien ». C’était donc un pouvoir d’origine matérielle. Le pouvoir royal se voulait plutôt d’ordre immatériel. Bien souvent le roi était présenté comme ne possédant pas en propre une terre quelconque. A la limite, on peut même dire qu’il était de ce point de vue pauvre. Si finalement il en imposait à tous, c’est parce qu’il possédait une force d’essence supranaturelle. L’idéologie royale, qui prévalait dans tout l’espace du Congo, présentait en effet le roi comme un « surhomme » ou plus précisément un « plus qu’homme », un personnage disposant d’atouts supranaturels. Cette nature lui permettait de participer un peu au monde des ancêtres, il savait lire dans l’avenir. La logique de cette idéologie préconisait donc que l’humain qui se trouvait être plus qu’un simple mortel, devait être au-dessus de tous. C’est pour cette raison que le roi, en tant que surhomme, devait « nécessairement » régner sur les mortels et que son autorité ne pouvait être contestée par un simple humain. Pour prétendre l’évincer, il fallait au moins disposer d’une force similaire. C’est ainsi que les contestations royales ne pouvaient pratiquement s’effectuer qu’au sein du clan royal. Hors de ce contexte, personne ne pouvait prétendre à la couronne. C’est donc cette disposition qui allait assurer au pouvoir royal son caractère permanent en même temps qu’il le mettait à l’abri, du moins partiellement, des ambitions des concurrents réels ou potentiels.

De cette idéologie découlent toutes les caractéristiques que l’on reconnaît habituellement au pouvoir royal. De l’avis de toutes les populations anciennes du Congo, le roi était nécessairement protecteur de son peuple. C est lui qui assurait la prospérité de tous. Grâce à sa vigilance, les récoltes étaient abondantes, les chasses fructueuses, les femmes fécondes. Il va de soi que tout cataclysme ne pouvait résulter que de la colère sinon de la négligence du roi. On implorait sa bénédiction pour que l’averse ne détruise plus les récoltes, pour que les femmes enceintes ne fassent plus de fausses couches ou encore que le léopard cesse de tuer du bétail, etc. On estimait aussi, par voie de conséquence, que toute innovation ne pouvait avoir pour origine que le roi. Il était à la base même de l’innovation technologique : ainsi le fer sera-t- il associé à la personnalité royale. Au royaume du Kongo comme à celui de l’Angola, on parlera de « roi forgeron » (Randles, W.. 1969 : 77-79). Chez les Kuba, l’introduction du tabac sera perçue comme une invention royale.

Il va de soi que le protecteur du peuple, de surcroît père de l’innovation technologique, ne pouvait souffrir une quelconque faiblesse dans sa personne même. Voilà pourquoi le roi, suivant cette conception, était en principe un homme parfait, c’est- à-dire un homme beau, endurant et capable de procréer. Le candidat incapable de faire état de ces qualités devait être écarté. Les missionnaires qui avaient vu le roi du Kongo au début de la seconde moitié du XVIe siècle reconnaissent qu’il était « beau » et « bien formé de corps » (Cuvelier, J. et Jadin. L., 1954 : 138). C’est que cette caractéristique était respectée même au beau milieu de la période d’acculturation.

Le pouvoir royal s’avère donc être un phénomène spécifique mais obéissant à des normes finalement similaires, quel que soit le coin du pays, fl faut cependant reconnaître que l’innovation royale a été un phénomène peu courant dans le Congo ancien. Si l’on a pu dénombrer toute une constellation de royaumes, en réalité ceux- ci peuvent être ramenés à quelques foyers où auraient été sécrétés quelques modèles politiques existants. Ce sont les « conquérants » qui se chargèrent de diffuser ces modèles, de leur donner une résonance particulière suivant les conditions spécifiques de telle ou telle zone.

Le phénomène royal connu dans le Congo ancien nous renvoie ainsi à cinq foyers politiques qui auraient produit chacun une culture politique particulière caractérisée par son modèle d’organisation et une terminologie politique qui lui soit propre.

Ces foyers sont les suivants :

1° le foyer Mongo, vraisemblablement le plus ancien. Son centre s’est localisé aux alentours des lacs Maindombe et Tumba au sud de l’Equateur ;

2° le foyer de l’Ouest, le plus prolifique. Il compte à son actif la production d’une pléiade de royaumes dans la région côtière : Bungu, Kongo, Matamba, Angola, Loango, Kakongo, Ngoyo, Musuku et peut-être aussi Makoko (Teke) ;

3° le foyer du Nord-Katanga est le plus connu. Ses principes d’organisation sont à la base de la construction des deux édifices politiques les plus prestigieux du Congo, l’empire Luba et l’empire Lunda ;

4° aussi connu que le précédent, il y a le foyer des Grands Lacs. Il a élaboré en dehors de nos frontières plusieurs royaumes (Buganda, Ruanda, Burundi) et justifie, parmi nous, l’existence de l’organisation centralisée des populations du Kivu Central. (Vansina, J., Mauny, R. et al. : 1964, 42-46) ;

5° enfin le complexe politique soudanais qui est à la base des structures centralisées Zande, Mangbetu et Ngbandi.

Considérons de plus près ces différents foyers et les cultures politiques qu’ils ont produites.

On est peu renseigné sur la culture politique qui a été établie aux alentours des lacs de la zone déprimée de la Cuvette Centrale. Son ancienneté est telle qu’il n’a pas été possible d’en garder un souvenir précis. Pourtant l’existence d’un modèle politique particulier dans cette région est attestée. Originaire de la Haute-Tshuapa, celui-ci est actualisé entre autres par l’emploi d’un titre politique particulier, celui de Nkumu (kumu, kum). Ce titre a acquis finalement plusieurs significations. Chez certains, il a une résonance purement magique, chez d’autres il passe pour être un titre porté par le chef (Brown, H.D., 1944 : 431-446 ; Muller, W., 1957 : 282 ; Stas, J., 1939 : 109-123 ; Douglas, M., 1963 : 193 ; Vansina, J., 1954b.). Ces différentes acceptions se ramènent à une seule qui veut que Nkumu soit un titre porté par le chef politique ; le pouvoir de ce dernier se trouve symbolisé par sa force physique (guerrier) et sa force supranaturelle (magicien). Encore de nos jours, les descendants de ces populations, les actuels Mongo du sud, connaissent l’emploi de ce terme. Parmi ceux-ci, il faut certainement citer les Bolia, les Sengele, les Ntomba, les Ekonda du nord Bandundu, les Ikolombe, les Ndengese, les Tetela du Kasaï, etc. La frontière méridionale de cette zone atteint le Bas-Kasaï avec les Ngwii et, dans une moindre mesure, les Ding (Ndaywel, N., 1972). La tradition orale symbolise la diffusion de cette culture politique sous la forme d’un kaolin cheffal (Ekopo) qui aurait été fractionné et partagé à partir d’un lieu déterminé (Bolanga Mpo, Ekapa Ekopo) ; ces petits morceaux ont pu être divisés à leur tour, suivant le même principe, pour symboliser l’investiture d’autres aristocraties régnantes.

Emblèmes

|

Etat indépendant du Congo et Congo Belge |

République du Congo-Kinshasa (1960-1964) |

|

République Démocratique du Congo (1964-1971) |

République du Zaïre (1971-1997) |

|

République Démocratique du Congo (à partir du 17 mai 1997) |

|

Timbres poste et billets de banque *

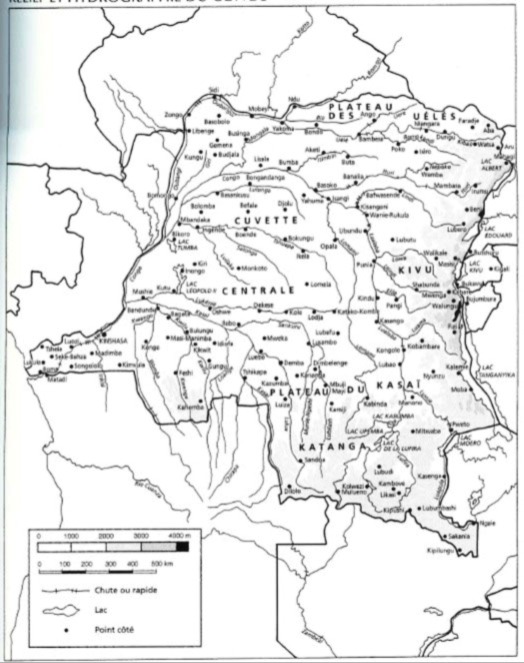

RELIEF DE L’HYDROGRAPHIE DU CONGO – Carte 1

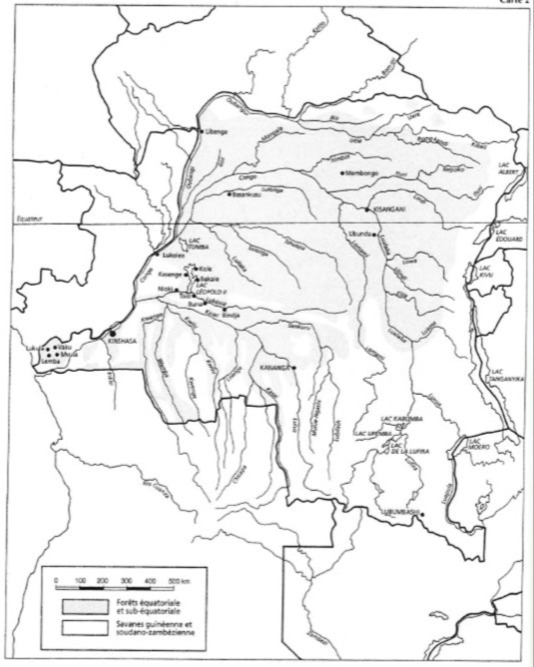

FORÊT/SAVANE – Carte 2

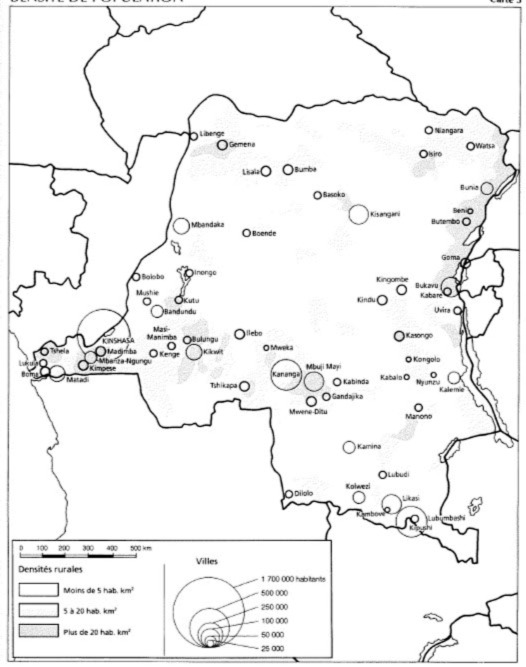

DENSITE DE POPULATION – Carte 3

GROUPE LINGUISTIQUES- Carte 4

L’organisation politique caractéristique de cette culture a dû exister aux environs du Lac Maindombe ; on n’a pu en apercevoir que des vestiges avec les structures cheffales des Ntomba et des Ekonda héritées des Bolia (Van Everbroeck, N., 1961). Elle s’est étendue dans l’actuelle région de Dekese chez les Ndengese, les Ikolombe et les lyadjima (Ndjond’a Ngele, 1975). L’on sait à présent que cette culture a également contribué à l’émergence du royaume Kuba avant que son organisation ne connaisse un certain perfectionnement avec l’apport culturel provenant de l’ouest [2].

Sur le foyer de la côte occidentale, nous sommes un peu plus renseignés. Il se caractérise aussi par une terminologie spécifique. Le chef est Mani (Ma ou Ne), terme qui désigne toute instance détenant une parcelle de pouvoir, tandis que le terme de Nyimi est réservé exclusivement au roi. Le fait que le principe de royauté se soit transmis d’un groupe à l’autre est attesté par les traditions historiques elles- mêmes. Le Kongo dit avoir reçu le principe de royauté de Bungu et affirme l’avoir transmis à d’autres : Kakongo, Loango, Ngoyo (Vansina, J., 1963 : 33-38). Dans cette vaste région politique, le point où aurait été produit ce modèle ne semble pas être la côte elle-même mais plutôt les alentours immédiats du Pool.

C’est là en tout cas que serait apparue la structure politique la plus archaïque de la région – le royaume Nguun – structure qui aurait connu ses débuts, son apogée et même son effritement bien avant que le royaume Makoko n’émerge. C’est du reste sur ses ruines que le royaume Teke a vu le jour au XVIe siècle [3]. Il est à noter que ce foyer n’a pas eu un impact uniquement dans les régions situées à l’est du Pool (Torday, E., 1928 : 157-169). Il a provoqué l’apparition de bien d’autres structures, notamment en amont du Pool. Non loin des Teke regroupés en royaume, les Borna ont constitué également une organisation d’une certaine envergure (Ngeliboma) (Tonnoir, R., 1970), et son influence s’est étirée le long du Bas-Kasaï jusqu’à atteindre le pays Kuba. Cette situation explique la culture composite qui caractérise le fait politique des populations du Bas-Kasaï qui ont été le point de jonction de deux flux culturels, celui du nord et celui de l’est.

Il y a ensuite le foyer politique du Nord-Katanga. On y rattache les différentes classes dirigeantes des premiers Etats Luba, Songye. Lunda. Bemba. Cokwe. Luena. Kanyoka, etc. Le centre du foyer se trouve localisé aux environs du lac Kisale. On sait que les fouilles archéologiques effectuées en ces lieux ont révélé l’existence d’une forte concentration humaine. Celle-ci. on peut le supposer, était liée à des formations étatiques. Le système politique (Bulopwe) dont il se réclame est d’origine Luba ; il s’est révélé avec Kongolo et fut perfectionné par Kalala Ilunga. avant d’être adopté par les Lunda (Crine-Mavar, B., 1973 : 16-29). Ce sont ces derniers qui lui donnèrent une extension inespérée, occupant pratiquement toute l’Afrique Centrale, depuis les rives du Kwango jusqu’à la Zambie actuelle. Il y eut ainsi plusieurs États (Kiamfu, Mwant Yav, Kazembe. etc.). Puisque ceux-ci reconnaissaient 1 existence d’une hiérarchie entre eux – le Mwant Yav ayant préséance sur tous – ils constituaient donc un véritable empire. La permanence de la culture politique était soutenue par sa terminologie d’origine Luba : le dignitaire Kilolo (Cilolo) représentait une instance intermédiaire entre le roi (Mulopwe, Mwant Yav, Kiamfu) et les instances inférieures (de Heusch, L., 1972 : 15-16).

La région des Grands Lacs, à l’est du pays, peut se prévaloir d’un nombre impressionnant de royaumes, à l’instar de la côte occidentale. C’est un tout autre foyer se réclamant d’une culture propre. Dans cette région, en effet, on a pu dénombrer une bonne douzaine de royaumes : Buganda, Bunyoro, Karagwe, Kyanja, Kyamutwara, Thangiro, Nkore, Rwanda, Burundi, Buha, Bushubi, Bushi. Mais les monarchies qui nous intéressent plus particulièrement sont les cinq dernières qui correspondent au domaine des Bami (Mwami). Il n’est pas aisé de déterminer le lieu véritable d’innovation qui aurait dans la suite influencé toute la région. Il n’est pas certain que toutes ces royautés aient rigoureusement la même origine. On sait cependant que les structures les plus archaïques de la région sont celles du Buganda (Kabaka) et du Rwanda (Mwami), déjà en place au XIIe siècle. De là, on aurait pu déduire que l’origine des Bami était le Rwanda, que ce pouvoir se serait dans la suite étendu au Burundi et dans le Bushi au Congo avant que les conquêtes militaires menées par Rwabugiri et la riposte sévère du Bushi ne viennent consolider cette acculturation politique (Mworoha, E., 1977 : 46, 51-53). En fait, les choses ne sont pas certaines ; les études les plus récentes situent l’origine du pouvoir politique des Bami au Maniema, plus précisément chez les B mbe et les Lega (Bishikwabo, C., 1981 : 77-80). C’est chez ces deux peuples que cette titularisation s’avère être plus ancienne ; mais là elle qualifie une association religieuse (Bwami) dont les membres (Bami) s’adonnent encore de nos jours à des pratiques religieuses et magiques diverses (Biebuyck, D., 1973 : 85). Cette association était fort hiérarchisée. Chaque grade ou titre de Mwami désignait le nom d’un animal dont la peau servait à la fabrication de la calotte dont se coiffait le titulaire. La société, décentralisée sur le plan politique, était donc structurée par castes (Afumba, S., 1980). Il faut croire que cette association à caractère purement religieux et mythique aurait acquis une signification politique une fois transposée chez les peuples voisins, bien que sur place elle n’ait rien présenté de semblable. De nos jours, l’archétype demeure vivant dans la région d’innovation qu’est le Maniema aux côtés de ses nombreuses créations situées dans la périphérie (Rwanda, Burundi, Bushi).

Signalons, pour être complet, le complexe des royaumes soudanais, Zande et Mangbetu notamment. Les Zande occupent, dans l’actuel Congo, le territoire situé entre le cours de l’Uélé au sud et la frontière septentrionale du Congo. Il s’agit moins d’une société ethnique homogène que d’un assemblage de peuples organisés et encadrés par une aristocratie politique guerrière. Celle-ci, dans la partie ouest du territoire, portait le titre de Bandiya ; dans la partie est, elle était connue sous le nom de Vungara (ou Vongara) ce qui signifie « celui qui lie la force », « le dominateur ». Aucune instance suprême n’assure le contact entre les Bandiya et les Vungura qui s’avèrent être sur un pied d’égalité. Cette organisation rappelle celle des chefferies et elle est certainement archaïque. Chez les Mangbetu, la situation est relativement différente. Il existait un clan régnant, celui des Biti, qui contrôlait l’ensemble de cette société confinée sur un territoire finalement assez modeste puisqu’il ne s’étendait que sur les deux rives du Bomokandi, affluent principal de gauche de l’Uélé. Le clan royal serait d’origine externe ; il proviendrait de l’ethnie des Bira établie sur le Haut-Ituri, au sud-est du lac Mobutu, à la limite de la forêt dense et de la savane.

Les systèmes politiques en présence, comme on peut le constater, n’auront pas été nombreux, mais ils ont pu produire plusieurs royaumes. Chacun d’eux, bien que lié à un modèle ou une série de modèles précis, n’en possède pas moins son histoire propre. Le cheminement de chaque entité politique obéissait en effet à des conditions bien particulières suivant sa position, les situations auxquelles il a dû faire face, le dynamisme des souverains qui ont présidé à sa destinée. La diversité à ce niveau était inévitable.

Mais au-delà de l’élaboration des systèmes politiques, ce sont de grands foyers culturels qui allaient être forgés au cours de la phase de l’occupation de l’espace, foyers culturels dont certains allaient acquérir des personnalités remarquables telle la culture Luba, Kongo, Mongo, etc. Ces foyers culturels auront constitué des modalités de civilisations, drainant des sommes d’expériences. En gros, on peut affirmer que la diversification culturelle a suivi la ligne de démarcation des zones écologiques. Ainsi, les cultures de la savane méridionale, différenciées de celles de la savane septentrionale, s’avéraient spécifiques par rapport à celles de la Cuvette Centrale. Quant à la zone du Graben Africain, elle se caractérisait une fois de plus par une personnalité distincte de celle des autres régions [4].

A l’époque, la structure économique la plus pertinente était le marché (Mbambi, P., 1977 ; Malebe, E., 1981). C’était l’instance par excellence de polarisation des échanges qui ne cessaient de se développer maintenant qu’une certaine stabilisation de la population était assurée. Le marché s’est créé précisément sur base de la nécessité d’acquisition de biens qu’on n’était pas capable de fabriquer soi-même ou de prélever dans son environnement immédiat. Il y eut d’abord des marchés locaux. Ils furent ensuite complétés par des marchés interrégionaux.

La distinction entre les deux types de marchés se situait tant au niveau des produits vendus qu’à ceux de la périodicité et de l’origine des marchands. Les marchés locaux regroupaient la clientèle du village même ou d’un groupe de villages du même voisinage. Le marché interrégional, quant à lui, offrait l’occasion d’échanges de vivres destinés à des ressortissants de plusieurs villages, généralement de provenances diverses. Les marchands qui les fréquentaient, provenaient parfois de régions éloignées. L’étalage qu’ils présentaient était en principe plus riche et plus diversifié. S’il y avait des produits de consommation courante, il y avait aussi des produits de l’artisanat : flèche, lance, panier, vase, etc.

Le lieu où se tenait le marché n’était pas choisi au hasard. Au contraire, il faisait l’objet d’un choix judicieux. Il se tenait en principe en dehors des agglomérations, de sorte que les excès qui s’y commettaient, rixes, incendies, etc., ne puissent perturber la vie de ceux qui avaient pris l’initiative de l’organiser. Il se tenait de préférence dans une zone de plaine plutôt que dans une région vallonnée. Le relief plat permettait de percevoir, sur la ligne d’horizon, l’ennemi éventuel qui viendrait attaquer les populations paisibles occupées à commercer.

Chaque région avait son calendrier des marchés afin que ceux-ci ne se déroulent pas les mêmes jours ; les impératifs du marché ont accentué ici et là la nécessité de mettre au point un système de computation du temps. Sur base des changements de la lune qui, au cours du mois, présentait quatre quartiers de sept jours, on instaura la semaine de quatre jours, au nombre de sept, pour remplir tout un mois. Il faut dire que le mois connu était lunaire ; sa durée était donc de vingt-huit jours. Actuellement encore, la plupart des parlers congolais ne connaissent l’existence que d’un seul vocable signifiant à la fois la lune et le mois.

La semaine traditionnelle comprenait l’existence d’un jour particulier de marché qui devait être distingué des jours consacrés au repos et aux travaux des champs. Ces jours pouvaient varier d’une région à l’autre, ce qui permettait une circulation libre d’un marché à un autre. Mais toutes les populations n’ont pas connu la pratique du marché avec la même intensité. Chez certains, le marché passe même pour avoir été inexistant, c’est le cas des Leele (Vansina, J., 1962 C : 193). En fait, cette structure économique semble avoir été liée à l’existence d’un pouvoir politique d’une envergure suffisante pour garantir la sécurité. En effet, la tenue du marché supposait l’existence et le respect d’un règlement sécurisant à la fois le marchand et l’acheteur.

Afin d’atténuer, dans cette foule immense, le nombre éventuel des cas de tricherie et de vol, on brandissait volontiers le spectre de la sanction religieuse. En effet, comme on l’a fait remarquer, le marché faisait toujours l’objet, d’une manière ou d’une autre, d’une certaine consécration religieuse. Par-là, chacun prenait conscience que des sanctions surnaturelles s’abattraient sur tout voleur ou tricheur qui parviendrait à tromper la vigilance des hommes. L’existence d’une telle disposition devait, en principe, écarter ou du moins diminuer le danger de vol (Bohannan, P. et Curtin, P., 1975 : 206-207). Au marché, on interdisait également – fait pratiquement général dans tout le Congo ancien – le port d’armes. Ceci permettait d’éviter que le moindre énervement, fréquent en ce lieu, ne se transformât inutilement en bataille rangée.

Le fait de l’organisation des marchés laisse entrevoir le rôle extraéconomique que jouait également cette structure. En réalité, le marché était aussi tout simplement un lieu de divertissement. On s’y rendait pour faire étalage de nouvelles modes ; les danseurs en profitaient pour s’exhiber ; les nouvelles danses vues au marché se diffusaient ensuite de village en village. C’est là aussi que se promulgaient les lois et que s’effectuaient les annonces. On profitait aussi du marché pour exercer des activités judiciaires. Certaines discussions y étaient tranchées ; les crimes les plus spectaculaires étaient jugés en cette circonstance et la sentence y était rendue publique, surtout si les méfaits reprochés dépassaient le simple niveau d’un village.

Mais la circulation des biens, par le biais des marchés, ne pouvait connaître un grand développement sans l’existence d’un système fiscal quelconque.

Comme on l’a dit, le premier système connu fut certainement le troc. Deux marchandises jugées de même valeur étaient échangées. Mais l’on se rendit compte que l’on ne pouvait pas en rester là. Il n’était pas du tout aisé de continuer avec un tel type dévaluation, variable suivant les saisons et les circonstances.

C’est ainsi qu’on en vint progressivement à procéder à cette évaluation en fonction d’un seul et même produit. Les premières velléités de monétarisation firent leur apparition. Certains produits acquirent de la sorte une double importance : ils étaient à la fois objets et outils d’échange. Puisque des objets pouvaient être désignés comme monnaie, il ne restait plus qu’à chercher, dans une étape ultérieure, les objets les plus inaltérables, se prêtant facilement au comptage et qui pourraient être étalonnés. Cette évolution, l’anthropologie économique la présente en trois étapes, lesquelles ont parfois coexisté sans être forcément successives. En principe, après le troc « des objets à usage monétaire » auraient précédé l’apparition des « symboles monétaires » et finalement des « monnaies primitives » (Meunier. R.., 1976 : 142). Les objets à usage monétaire sont constitués des biens de consommation, des matières ou des objets manufacturés. Les symboles monétaires sont des quasi- monnaies en ce sens que la proportion entre l’objet et la valeur qu’il représente est d’ordre symbolique. La monnaie est en quelque sorte une forme miniaturisée des outils, des objets de parure, etc.

Les monnaies primitives ont fait leur vraie apparition sous forme d’objets qui n’ont aucun lien apparent avec ce qu’ils représentent et qui n’ont été choisis qu’en fonction de leur durabilité et leur indivisibilité. Considérons de plus près ces instruments d’échange utilisés. Pour la commodité de l’exposé, on parlera d’abord des coquillages, des tissus, des objets en métal puis des monnaies d’origine externe [5].

Les coquillages

Le coquillage est un produit naturel et donc ramassé. Sa solidité et sa forme étrange ont dû attirer l’attention de l’homme dès que le sentiment de coquetterie, le goût de la parure se sont éveillés en lui. Logiquement, son usage est certainement antérieur à celui de tout autre objet du genre, bien que l’archéologie n’ait pu jusqu’à présent le confirmer.

Puisque ce produit était d’origine maritime, il n’était utilisé, au départ, que dans la région côtière et dans sa périphérie. Ces coquillages dont les coquilles allaient intervenir comme monnaie étaient de l’espèce d’olivancillaria nana dont la zone d’expansion était pratiquement limitée aux côtes de l’Angola. Il en existait plusieurs espèces. La première variété était de petite taille et possédait une coloration uniformément brune. C’était la variété des « coquillages mâles » qui était moins considérée. La variété la plus appréciée était celle des « coquillages femelles », fins et de teinte claire et luisante, appelée Nzimbu. (Dartevelle, E., 1953 : 81). Plus tard, à 1 heure du royaume Kongo, la pêche des Nzimbu sera considérée comme une activité royale.

L’île de Luanda dont les bords recelaient ces coquillages passait pour être une propriété du roi et son exploitation était confiée à un fonctionnaire spécialisé nommé par le roi lui-même (le Mani Luanda). La main-d’œuvre féminine qui se chargeait de cette pêche était sous ses ordres. Toute la production était acheminée chez le roi qui se chargeait de la mettre en circulation (Balandier, G., 1965 : 122). Le roi constituait donc l’instance émettrice de la monnaie.

Dans toute la partie ouest du pays, le Nzimbu passait pour être la monnaie idéale. Si on l’a choisi pour cet usage, c’est en réalité parce qu’il possédait pratiquement toutes les qualités matérielles qu’on peut reconnaître à la monnaie contemporaine. Il ne changeait ni de poids ni de couleur ; il pouvait être dénombré et transporté aisément ; il pouvait même être étalonné. En effet, un tamis calibré permettait de séparer les petits coquillages des grands. On confectionnait des paniers-mesures qui contenaient un nombre précis de coquillages. Les mesures les plus reconnues étaient les suivantes : le funda correspondait à 1 000 coquillages, le Lufuku à 10 000, 1 imbonde à 100 000 (Batsikama M., 1971 : 259).

Mais le Nzimbu se prêtait également à des usages extramonétaires. C’est vraisemblablement la première utilisation qui en avait été faite. D’abord, il fut utilisé, on a déjà dit, comme objet de parure. Il était porté au cou, aux pieds et parfois aux avant ras. Il était perçu comme un porte-bonheur. On le plaçait alors sous le lit, devant la porte d’entrée. En tant que tel, il intervenait surtout dans les recettes de protection de la maternité ; les colliers de Nzimbu étaient alors portés aux hanches par les femmes. Lors du repas de noces, la nourriture était souvent servie dans des pas portant des dessins de Nzimbu. Du domaine de la féminité, le Nzimbu passait dans le champ politique pour devenir symbole de prestige. Les dignitaires portaient des couvre-chefs portant cet ornement ; les jumeaux les portaient autour du cou. La symbolique était tellement vivante que, lorsqu’une personne portait le Nzimbu, c’est qu’elle avait une certaine importance dans la hiérarchie sociale. Mais le Nzimbu jouait également un tout autre rôle, en tant qu’élément supranaturel. C’est qu’il intervenait dans des ordalies. Lorsque l’aveu d’un présumé coupable se faisait attendre, on le menaçait d’effleurer ses paupières avec les Nzimbu du Chef. En cas de culpabilité, il était censé devenir aveugle. S’il ne le devenait pas, c’est qu’il était innocent.

Les tissus

Il est à peu près certain que le tissu, de par sa nature, devait constituer l’un des premiers produits de l’industrie humaine qui ait servi d’objet d’échanges dans l’ensemble du pays, spécialement chez les peuples de la savane du sud. Dans l’actuelle région du Bas-Congo, plusieurs types de tissus de raphia avaient cours. Le Lubongo (mbongo), le plus connu, avait les dimensions d’une feuille de papier. C’était un beau tissu, plein de motifs décoratifs, et qui était porté par le roi. Le mbari était un autre tissu fabriqué à partir des matériaux issus du palmier textile (raphia gentilii) appelé dans la région Mpusu. Il jouerait également le rôle de monnaie (Weeckx. J.H.. 1969 : 201 ; Balandier, G., 1965 : 124).

Dans la région de culture Kongo, ces différents tissus, quelle qu’en soit la qualité, regroupés en dizaine, constituaient un dikuta. Plusieurs dizaines formaient des makuta [6]. Les tissus servaient, à la fois d’objets de parure, de monnaie de prestige et de monnaie courante. Manifestement, ils étaient un instrument moins rigoureux et avaient le désavantage de ne pouvoir être étalonnés de manière précise. Ils prévaudront jusqu’au XIXe siècle. En dehors des contrées du Bas-Congo, on les retrouvait, entre autres, chez les Teke où le tissu intervenait sous forme de petit sac (Mopaa). Les Mongo en faisaient usage également (Efongolo). Plus loin, dans la savane, il faut également signaler le cas des Songye pour qui le pagne madiba jouait véritablement le rôle d’unité monétaire. Plus tard, à l’heure où ce peuple subira la domination commerciale des Swahili, il s’acquittera de l’impôt vis-à-vis d’eux par ce moyen-là. Dans la partie septentrionale du pays, Yipeko des Wangata ou encore le Mabondo des Nande passent également pour avoir été beaucoup utilisés. Autant dire que cette production monétaire était un phénomène généralisé (Mahieu. M.. 1923 : 651-644).

Les objets en métal

Certains instruments d’échange furent confectionnés à partir des métaux, notamment le cuivre rouge et le fer, produits de fabrication locale. On est en droit d’estimer que l’usage du fer, en tant que monnaie, est plus ancien que celui du cuivre, cette technique étant connue depuis une époque très ancienne (Kamilambien – Ve siècle). Le fer servait alors à plusieurs usages. D’abord, il était à la fois marchandise et monnaie. En tant que monnaie, il intervenait d’abord dans toutes transactions commerciales et matrimoniales, pour dans la suite être exclusivement destiné à ce dernier usage [7]. Le fer utilisé pouvait revêtir plusieurs formes : les plus courantes étaient le collier et la barre. Des perles de fer, réunies en colliers, avaient cours dans plusieurs régions du pays notamment en Uélé, dans la Moyenne, Lukenye, mais surtout dans les régions de la côte atlantique où elles étaient connues sous le nom de Musanga (Mahieu, M., 1923 : 659-662 et Dartevelle, E., 1953 : 41). Mais la forme la plus courante était cependant celle de la barre de fer, mu ta ko (pl. mitako) qui sera la présentation généralisée qui prévaudra plus tard dans tout le Congo ancien au cours de la grande période commerciale.

Il existait également quelques formes périphériques attribuées, ici et là, au fer- monnaie, notamment la forme de hache, de lance, typique de certaines régions du pays. L’importance du fer dans le Congo ancien se trouve en tout cas suffisamment attestée, non seulement par cet usage, fréquent et diversifié, mais aussi, comme on l’a dit, par la symbolique généralisée qui entourait le travail même du métallurgiste, associé volontiers à la hiérarchie (roi-forgeron), à la structuration sociale (caste de forgeron), à la culture et à la vie supranaturelle, etc. (De Maret, P., 1980 : 263- 279). C’est dire que ce produit était véritablement intégré aux réalités du moment.

Pourtant, l’usage du cuivre, de portée évidemment plus restreinte, a eu une résonance plus grande à cause de l’expansion des « croisettes ». Rappelons que l’usage du cuivre est déjà attesté à l’époque du Kisalien ancien (VIIe – IXe siècle) sous forme d’anneaux (Posnansky, M., 1980 : 780-781). Le phénomène de croisette est cependant plus récent puisqu’il apparaît seulement au Kabambien (XIIIe, XIVe siècle). Le cuivre a donc été travaillé dans des formes où apparaissait le fer, c’est-à-dire sous forme de collier et de barre. Sous ces aspects, il peut être considéré comme un phénomène généralisé dans toutes les régions du Congo.

La croisette est une innovation particulière du Katanga, région où ce produit excelle et où il a été utilisé essentiellement comme instrument de transaction : « achat » de femmes, d’esclaves, acquisition des produits d’artisanat ou d’agriculture, payement de tribut, etc. La zone de production des croisettes est limitée à l’espace cuprifère du Katanga. Cette limitation de la zone de production a permis d’évaluer l’aire d’expansion de ce commerce du Congo Oriental, précisément par la diffusion qu’a connue la croisette de cuivre, repérée aussi bien au Kasaï qu’à la côte indienne. Le développement du commerce à longue distance paraît ainsi plus ancien dans la partie orientale du pays (IXe – XIVe siècle).

Il existait deux types de croisettes : la grande, qui pesait environ 1 kg et dont les branches mesuraient environ 28 cm et la petite qui pesait 500 gr et dont les branches n’avaient pas plus de 23 cm de longueur (Mahieu, M., 1923 : 660). La grande croisette était plutôt un signe de pouvoir et de richesse, tandis que la plus petite, sans être dépouillée des anciens attributs, tendait à devenir exclusivement une monnaie. Ce sont certainement les deux états d’une évolution, à l’ère Kabambienne, où l’on a cheminé vers une plus grande monétarisation de ce produit (Cornet, J., 1980 : 660).

Les monnaies d’origine externe

L’on peut deviner, d’ores et déjà, qu’avec le contact extérieur amorcé à partir des côtes, les produits importés ayant une forme ou un contenu similaire à ceux qui prévalaient comme monnaies, seront intégrés dans cet emploi. Tel sera le cas des tissus (américani, indigo, drills), du laiton et du fer d’importation, des perles et d’autres produits divers (Mahieu, M., 1923 : 678-686). Ce phénomène se constatera massivement surtout aux XVIIIe et XIXe siècles.

Mais il est un produit d’origine externe dont la présence est signalée déjà au début du second millénaire. C’est celle du cauris. Au Katanga et peut-être dans les autres régions de l’est du pays, son existence est attestée, on l’a dit, depuis le XIe siècle (Kisalien classique), mais son emploi, dans les régions occidentales, ne semble pas antérieur au XIVe siècle. Les cauris (cyproea moneta), qu’il ne faut pas confondre avec les nzimbu, ont toujours fasciné l’homme. Leur nom de « cyprées » (cyproea) évoque l’île où, d’après les légendes, ils ont été découverts, île consacrée à la déesse Aphrodite. Il s’agissait de Chypre. Si le cauris a toujours fasciné, c’était sans doute à cause de sa signification symbolique. Les uns y voyaient une représentation de l’œil, d’autres du nombril, d’autres encore du vagin. II était connu en Egypte pharaonique et dans les autres pays méditerranéens, mais sa diffusion en Afrique Centrale se serait davantage réalisée à partir de l’est plutôt que du nord du continent. Ce sont les commerçants arabes installés tout au long de la côte indienne qui se sont chargés d’assurer une telle diffusion.

Dès qu’il fut introduit, le cauris fut assimilé au nzimbu et fut utilisé aux mêmes fins. Comme il était plus luisant et donc plus beau, le cauris eut plus de succès, au point même de menacer de supplanter le nzimbu sur son propre terrain de la côte occidentale. De plus, le cauris suscita un intérêt plus large, puisqu’il fut utilisé dans l’ensemble du pays, y compris dans les régions aussi extrêmes que la côte atlantique et le Katanga. C’était à la fois un bijou, une monnaie et un attribut du pouvoir.

Voilà les monnaies qui avaient cours dans les marchés. II faut préciser que. si elles coexistaient, chacune d’elles n’était pas nécessairement diffusée dans les mêmes proportions dans l’ensemble du pays. L’essentiel est qu’elles ont toutes connu une audience dépassant le cadre restreint d’une société ethnique ou même politique. Loin de fonctionner comme des systèmes étanches, ces monnaies étaient parfois échangées entre elles ne serait-ce qu’à cause des usages extramonétaires auxquels elles se prêtaient volontiers : autrement dit, une monnaie pouvait servir à l’achat d’une autre considérée dans ses aspects utilitaires. Avec du tissu, on pouvait acheter des cauris qui servaient comme objets de parure, mais qui, une fois achetés, pouvaient, par moment, se transformer à leur tour en monnaie, pour racheter le tissu en tant qu’article d’habillement ou tout autre article nécessaire.

De plus, un tableau de convertibilité était en usage, surtout dans des régions à forte concentration humaine, permettant de passer d’un système monétaire à un autre, mais chacun d’eux connaîtra une évolution qui lui sera propre : certaines formes seront plus employées que d’autres, avant que les systèmes « du dehors » ne viennent les évincer toutes.

Toutes ces structures sociales, politiques et économiques qui avaient fait leur apparition, témoignaient d’une plus grande maîtrise de l’espace. Au cours des premiers siècles du second millénaire, les populations du Congo ancien allaient faire preuve de créativité et ériger de grands systèmes socio-économiques, dont l’éclosion ne serait compromise qu’avec l’intervention des forces de l’extérieur.

TEXTE : UNE STATUETTE ÉGYPTIENNE AU CONGO ?

Une grande énigme dans le Congo ancien : la découverte d’une statuette égyptienne dans le Katanga au hasard d’une circonstance ponctuelle et fortuite. A quelle époque ? Voici le récit de celui qui a fait l’heureuse découverte :

« Au cours de la guerre 14-18, les Troupes coloniales du Congo belge se trouvaient au repos à Albertville après s’être distinguées par la prise de Tabora lors de la première campagne, et à Mahenge au cours de la poursuite des troupes allemandes en direction du Mozambique portugais. Le Général Olsen, Commandant en chef, me chargea un jour de remonter le fleuve Lualaba depuis Kabalo jusqu’à Bukama, et de rechercher sur ses rives des emplacements convenant pour la construction de gîtes d’étape, en prévision du retour des troupes vers Elisabethville. Et c’est ainsi que je fis un jour une surprenante découverte sur la rive droite de ce fleuve. Ce jour-là, mes hommes creusaient le sol en vue d’enfoncer assez profondément quelques pieux devant soutenir un grand hangar. Je surveillais les travaux lorsque l’un d’eux, après avoir introduit complètement son bras dans le trou qu’il venait de forer, ramena à la surface un petit objet métallique couvert de terre. Quelque peu surpris, il attira mon attention : « Regarde Bwana, un kiuma (morceau de fer) ». Ma première impression en prenant ce bout de métal et en voyant sa forme vague fut : une espagnolette de fenêtre ! Mais, réalisant instantanément que c’était là chose impossible, étant donné la solitude absolue de l’endroit, je me rendis au bord du fleuve pour laver sommairement l’objet.

Ma surprise fut grande lorsque je distinguai nettement une petite statuette égyptienne. Comment se trouvait-elle dans ces parages, enfouie à plus d’un mètre de profondeur ? En rentrant en Europe, je rendis visite à M. Capart, l’égyptologue bien connu, directeur du musée du Cinquantenaire. Ce savant parut très étonné en écoutant le récit que je lui fis, mais ne put admettre que les anciens Egyptiens aient fait une incursion aussi lointaine dans le centre de l’Afrique. Selon lui, se basant vraisemblablement sur d’anciens papyrus hiéroglyphés connus, les Egyptiens n’auraient jamais dépassé un certain degré de latitude en suivant la vallée du Nil vers le Sud. Mais actuellement encore, sommes-nous certains d’avoir découvert tous les papyrus relatant les événements de cette époque lointaine ?

M. Capart fit photographier la statuette et lui consacra une notice dans la Chronique d’Egypte. Il émit l’idée que cette statuette, emportée d’Egypte par des trafiquants d’esclaves arabes, avait été transportée par ceux-ci lors de leurs relativement récentes incursions dans notre Congo. Simple hypothèse, sans plus.

Je me représente mal un musulman, déjà affublé d’amulettes, se charger aussi d’un dieu Osiris qui, pour lui, n’est rien, en admettant même que sa religion lui permît le port de ce fétiche non prévu par le Coran. De plus, les incursions des trafiquants d’esclaves venus de Zanzibar ont ravagé tout le Maniema et une partie du fleuve mais, sauf erreur, en aval des Portes d’Enfer et pas plus au sud.

Le dieu Osiris trouvé au confluent de la Kalumegongo et du Lualaba semble avoir souffert du feu, car son dos est largement crevassé. A-t-il été perdu dans un campement après combat ? Mystère…

Les anciens Egyptiens sont-ils venus jusqu’aux rives du Lualaba ? il est possible que ces chasseurs d’hommes, après avoir fait le vide sur le Haut-Nil, aient dû orienter leurs incursions de plus en plus vers le Sud en direction des Monts de la Lune (Ruwen- zori ?) pour alimenter la réserve humaine que réclamaient les grands travaux effectués en Egypte ancienne : pyramides, temples, etc.

Renseignés en cours de route, ont-ils eux aussi, découvert le fleuve Congo et remonté son cours afin de suivre un itinéraire facile ? Il semblerait d’ailleurs qu’ils aient visité autrefois le territoire des Azandes, situé au Nord de notre colonie. Cette peuplade possède encore certains instruments de musique, dont un à cordes ressemblant en tous points à la cithare égyptienne que l’on trouve reproduite sur certains monuments de l’ancienne Egypte.

Le Musée Royal du Congo belge à Tervuren a soumis ma statuette à l’examen de M. Speleers, des Musées d’Art et d’Histoire et professeur d’égyptologie à l’Université de Gand. Ce savant est d’avis que cette pièce peut être considérée comme ayant été fabriquée en Egypte à une époque qui peut se placer entre le VIIIe siècle de l’ancienne ère et le début de la nouvelle ère.

Et dans un fascicule du Cercle zoologique congolais, M. Bequaert, du Musée de Tervuren, donne une description de la statuette représentant le dieu Osiris comme Roi des Morts. On distingue en effet : la couronne en forme de casque pointu, dont la petite sphère terminale a malheureusement été brisée ; deux petites carènes de chaque côté de cette couronne, reste des plumes accolées à la couronne ; la tête du serpent Ureus, sur le front ; une longue barbe à extrémité recourbée en avant et en pointe ; les bras croisés sur le dessus de la poitrine, les mains tenant respectivement un fléau et un sceptre à crochet. Le dieu est figuré étroitement serré dans une enveloppe de momie, cuisses et jambes fortement accolées.

La statuette paraît être en bronze ou en cuivre et semble avoir été en contact avec des objets de fer, ou avoir séjourné dans une terre ferrugineuse.

M. Bequaert n’ose émettre aucune hypothèse sur la manière dont cette antiquité égyptienne est arrivée sur notre sol congolais. Dans une lettre qu’il m’a adressée, il émet l’avis qu’il y aurait lieu de faire des fouilles à l’endroit où fut trouvé ce dieu Osiris. C’est également mon avis et c’était mon intention. Les circonstances ne m’ont jamais permis d’y donner suite. Mais cette idée ne pourrait-elle être reprise ? (Grauwet, R., « Une statuette égyptienne au Katanga », Revue Coloniale belge, n° 214,1954, p. 622).

[1] Cf. Chapitre 2 de la quatrième partie.

[2] Vansina, J. l’a démontré par le biais de la linguistique. 1974 : 171-184.

[3] Les traditions Nyanga (Kongo) racontent que Nguun serait une femme qui aurait eu trois enfants. L’un de ceux-ci s’appelait Tyo. Ce récit illustre la relation de filiation qui existerait entre ces deux royaumes (Tshungu, B.Z., 1979 : 77).

[4] Cette division se trouve dans toutes les tentatives de classifications depuis Baumann. H. et Westermann, D. (1948) jusque Vansina, J. (1966b).

[5] On s’inspirera essentiellement ici de l’excellent travail de Mahieu. M. (1923 : 641-695) et de certaines synthèses récentes des archéologues d’Afrique Centrale (Van Noten. F. ; Cahen, D. et De Maret, P.).

[6] Ce terme sera repris pendant la période coloniale pour désigner des centimes. Le même terme a prévalu dans le système monétaire actuel et constitue en principe la subdivision du Zaïre-monnaie.

[7] Même spécialisé il servait encore pour l’achat d’esclaves.