Partie 2 - Chapitre 2 : Les exploits de la lisière de la forêt

Isidore Ndaywel è Nziem

Dans Histoire générale du Congo (Afrique Éditions)

Chapitre 2

Les exploits

de la lisière de la forêt

Avec le pays de l’entre-Sankuru-Kasaï et, plus globalement, tout le terroir du Bas- Kasaï, il fallait s’attendre à des créations nettement plus continentales, résultant des interactions culturelles d’origines méridionale et septentrionale. Le cas le plus explicite, dans ce contexte, est celui du royaume Kuba.

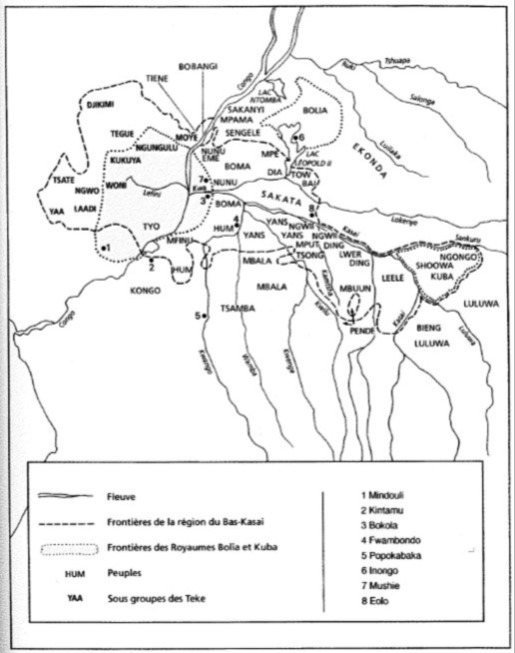

Avant toute autre chose, il convient de préciser qu’avec les Kuba. la situation historiographique est totalement différente de celle des Kongo. Si là-bas on a eu affaire à un foisonnement de documents, ici le terrain est plutôt modeste. Tome la reconstitution réalisée jusqu’à présent l’est essentiellement et presque exclusivement sur base de la tradition orale. Un grand historien belge, J. Vansina. y a consacré pratiquement toute sa carrière, s’étant imposé pour tâche de suivre la tradition orale kuba jusque dans ses méandres les plus étroits, afin de parvenir à lui arracher son secret le plus intime. Il faut dire qu’il y est arrivé, non sans mal, mais avec une rigueur qui peut être considérée comme satisfaisante [1]. Dans cette démarche audacieuse, c’est la tradition orale elle-même en tant que source qui s’est trouvée valorisée, tout en se dotant patiemment d’une méthodologie réellement adaptée [2]. Mais dans cette expérimentation, un point reste hélas vulnérable, celui de la chronologie, puisque en Afrique Centrale on ne disposait pas – et l’on n’en ressentait pas le besoin – d’un système de comptabilisation des unités de temps. Fort heureusement, on a pu rassembler dans ce domaine un certain nombre de renseignements d’une valeur inestimable si l’on tient compte de l’aridité de la période, qui permettent l’établissement d’une chronologie. Déjà l’ethnologue E. Torday avait pu, en son Temps, collecter une liste impressionnante de règnes, témoignage incontestable de la valeur des traditions kuba (Torday, E, et Joyce T.A., 1911). Mieux encore, un de ces règnes a pu être identifié et localisé de manière certaine dans le temps grâce à un phénomène d’éclipse du soleil qui a été daté au Laboratoire d’astronomie de Londres. Il s’agit de l’éclipse qui a eu lieu le 30 mars 1680 dans cette région, au moment où le roi Mbakam, le quatre-vingt-dix-huitième souverain, était au pouvoir. Depuis lors, on a procédé, à partir de cette datation certaine, à des estimations raisonnables, enrichies de recoupements avec d’autres disciplines auxiliaires de l’histoire : mais la chronologie en vigueur demeure malgré tout incertaine parce que sujette à des révisions éventuelles tant que les données rigoureuses de l’archéologie n’auront pas apporté leur caution définitive (Vansina, J., 1975 : 134-150). Il faut cependant s’y fier dans la mesure où elle autorise le placement des points de repères dans cette lecture du temps, chez les Kuba tout comme chez les peuples de la périphérie (carte 6),

Comme on l’a déjà signalé (Vansina, J., 1964 : 5), le pays véritablement kuba correspond à la région située à la limite de la Cuvette et de la forêt équatoriale, entre le Kasaï à l’ouest, la Luluwa au sud-est et le Sankuru au nord, dans l’actuel Kasaï Occidental (carte 6). Cette limitation correspond plus précisément aux frontières du royaume, bien que, de nos jours, on note l’existence de quelques groupements en dehors de cette région, notamment sur la rive droite du Kasaï, en amont de l’embouchure de la Luluwa et sur le Sankuru près de Lusambo. Ainsi situés, les Kuba ont donc pour voisins, au nord, des populations Mongo (Ndengese, Ikolombe, Tetela), à l’ouest, celles du Bas-Kasaï (Leele, Wongo, Ding), à l’est, les Luluwa et Luba, lesquels se retrouvent également dans les régions méridionales avec les Pende.

La population même du royaume avait une origine diversifiée faite pratiquement de tous les ressortissants des populations limitrophes : Kete, Leele, Ding, Luba, Luluwa, Mongo, etc. Mais les deux cultures dominantes s’avèrent être celle d’origine septentrionale et donc de type Mongo et celle d’origine occidentale qui rapproche les Kuba des populations du Bas-Kasaï. Cette situation composite se décèle pratiquement dans tous les domaines : art plastique, langage et même organisation sociale et politique. Dans ce dernier domaine, la distinction demeure sensible même sur le plan terminologique. On voit en effet cohabiter le concept de « Kumu », qui est un élément caractéristique de la culture politique Mongo, à côté de « Nyim », manifestement d’origine occidentale et même côtière en raison du rapprochement possible avec Nyimi (Kongo).

Le grand point d’interrogation est de pouvoir déterminer quelle pourrait être I origine de la structure politique qui a donc fleuri en cette région, surtout à partir du XII’ siècle. Au dire de la tradition orale, il semble qu’il faille écarter d’emblée 1 éventualité d’une innovation d’origine locale. Ce sont les populations d’origine occidentale qui auraient amené un tel mode d’organisation. Toute la tradition officielle le clame. Toute l’histoire scientifique s’était élaborée, en un premier temps, à partir de cette donnée. Les Kuba, du moins leur noyau central, seraient partis de la côte occidentale, auraient traversé le fleuve non loin du Pool où ils auraient été en contact avec les Teke. Prenant prétexte de l’effervescence Jaga, ils auraient longé le fleuve jusqu’au confluent du Kasaï qu’ils auraient une fois de plus longé ou remonté, chassés par des populations successives jusqu’à atteindre leur territoire actuel (Vansina, J., 1963a : 365).

Avec ce récit, tout ne semblait pas pour autant résolu. Le corpus des traditions présentait ici et là des aspects divergents voire même contradictoires. Certaines d’entre elles égrenaient de brillants récits montrant comment les Kuba sont venus du nord, comment après la « brisure du kaolin » (le partage de pouvoir), le N^imi avait acquis le pouvoir (Ndjond’a Ngele, 1975 : 41-42). Mais l’incohérence était plus manifeste lorsqu’on jetait un regard sur certaines institutions. Vansina lui-même se remit en question, essayant de pénétrer dans ce labyrinthe cette fois-ci à partir de cet autre fil d’Ariane qu’est le langage. La conclusion s’imposait le langage kuba était plus proche des parlers Mongo (Zone C) que de ceux du Bas-Kasaï (Zone B) (Vansina, J., 1974b : 181 ; Guthrie, 1948). Cette réflexion lui permit de nuancer très fortement la première version qu’il avait donnée de l’histoire kuba. La première innovation politique aurait été d’origine septentrionale et donc Mongo. Mais un second réseau politique serait venu se superposer au premier, donnant à l’organisation en place une envergure quelle n’avait pas jusque-là. Cette « colonisation » culturo- politique entraîna bien entendu une révision ou du moins un réajustement des récits des origines pour attribuer aux conquérants, des rôles glorieux, comme il se doit.

Malgré toute sa vraisemblance, cette vision des choses ne demeure pas moins, aux yeux de certains, une hypothèse qui demande confirmation. Cette démonstration implique, entre autres, le fait d’expliquer comment la patrilinéarité d’origine septentrionale se serait laissé évincer par la matrilinéarité d’origine occidentale : chose plutôt rare, fort rare à en croire les anthropologues. Mais d’ores et déjà, une donnée paraît certaine : le cheminement culturel de l’ensemble des peuples du Bas- Kasaï, y compris donc des Kuba, se situe dans une vaste région où coexistent dans une certaine symbiose les deux cultures dominantes déjà évoquées, de type Mongo et de type Kongo, auxquelles s’ajoutent parfois des éléments d’origine Luba. C’est cela la synthèse de l’histoire de ce pays des Leele [3]. Ding (Ndaywel. N., 1972 : Mbuun (Awak, O., 1976) ; Yans (de Plaen. G., 1974) : Sakata (Bylin. E., 1976) : Nunu et Borna (Tonnoir, R., 1970) et autres dont le cas Kuba constitue à la fois l’expression la plus originale et, historiographiquement parlant, la plus heureuse.

Mais cette histoire n’est pas sans énigmes. L’origine du vocable kuba constitue déjà une pierre d’achoppement. Les africanistes spécialistes de la région affirment que ce terme serait d’origine luba (Torday. E. et Joyce. TA., 1911 : 31-32 : Cornet, J., 1972 : 120). Mais les lettrés autochtones soutiennent la position contraire et rattachent cette appellation à Makup, lieu qui a servi de capitale (Nsheeng) au royaume notamment au temps de Woot et au cours du règne de Mbop a Mabunc (c. 1835/6) (Maneng-Mashamp, 1973). On croit savoir que c’est au cours de ce dernier règne, au XIXe siècle, que ce terme se serait généralisé et qu’il aurait désigné le peuple. En effet, ce roi qui s’était installé à Makup était très méchant, ce qui justifiait son surnom de Lakyeeng (Lukengo), ce qui voulait dire « une lame tranchante ». Aux commerçants Imbangala, Ovimbundu et Luba qui entraient en contact avec les sujets de Nyimi, ceux-ci disaient volontiers : « nous sommes les habitants de Makup, notre roi s’appelle Lakyeen ». En langage du « dehors », cela se comprenait comme suit : ils étaient Bakuba et leur roi s’appellait Lukengo. Dès lors, quiconque prenait dans la suite le pouvoir s’appelait, pour les Luba, Lukengo et l’ensemble de son peuple Bakuba (Bope, N., 1980 : 9). C’est dire que l’apparition de ce terme ne date pas d’avant la fin du XIXe siècle et même alors, il était un phénomène du dehors, établi, il est vrai, à partir d’un élément interne, à savoir le nom de la capitale.

Tableau 2 — Souverains Kuba (avant Shyaam)

| 1 Woot |

| 2 Diambaan |

| 3 Mboong (Alias Mancu ma Shyaang) |

| 4 Ngokady (f) |

| 5 Lashyaang |

| 6 Mishe mi Shyaang Matuun. |

(d’après J.Vansina, 1978).

N.B. : Sur cette même période, E. Torday (1907) a dénombré 92 souverains qui sont les suivants : Bumba, Loko Yima, Lobamba, Woto, Nyimi, Minga Bengele, Go Kadi, Bonga Mashu Mashi, Busha Chamba, Pisha Pasha, Kome Pasha, Shongo Pasha, Chenje Pasha, Isango Pasha, Kumi Pasha, Buye Pasha, Lophuke Phuke, Ibuka, Lambange Bange, Do Beji, Tono Kola, Dima kola, Do Kola, Djo Da, Din Da, Bon Go Muchu Mushanga, Ibama, Lusanga, Lusanga Lupemi, Ba Phinga, Phinga Bata, Yomen Bopo, Chele Miele, Ba Ngama, Kose, Pena, Bisha Mushanga, Guba Sanga, Lolaka Nasakari Motundu, Gokare, Sanga Motundu, Won Che, Kaman Bosh, Biri Kaman Bosh, Itele Bimbiri, Bire Yomo, Chile Menge, Blonganga, Kase Lubola, Nyonya Malovo, Béni Lomo, Bel Miya, Sako Tumu, Gunga Nyonyo, Muchu Mokama, Musaba Kama, Musabakama Pasa. Denga Muima, Shama Katuri, Kunsunju, Bena Misaki, Bikila Kolo, Kunche Lama, Pelama Pena, Mime Belama, Chenge Lesanga, Mianga, Sam Bula, Manchum Bula, Bopele Bombo, Boeke, Bo Kema, Shamba Nche, Goto Nch, Shama Shanga, Sama Kama, Ko Kema, Sanga Lenga, Bosh Akama, Kele Kama, Bole Kama Sanga, Bolueme, Bari Moana, Moy Mope, Miele, Boi Pe, Moshu Moshanga, Bo Ngo, Misha Mishanga Mitumba, Lushanjela Shanga, Bo Shinga.

Avant cela, plusieurs autres termes avaient été utilisés : Pii, Mbal notamment, sanctionnant cette unité politique. Est-il possible de savoir quand et dans quelles circonstances s est façonnée cette unité ? Rien n’est sûr. Cependant, certains éléments pertinents peuvent être évoqués à ce sujet. A en croire les sources « du dehors » d’origine Ndengese, ceux-ci auraient vécu au nord de la Lukenye avec les Kuba appelés alors Kongo. La séparation entre les deux groupes eut lieu à la suite d’une dispute qui opposa les deux dignitaires, Etoci (Ndengese) et Nyimi (Kuba).

Un sujet de Nyimi avait outrepassé le droit qui consistait à payer tribut à Etoci, roi Ndengese. A l’époque, Nyimi était chef de guerre d’Etoci. A cause de ce manque de courtoisie, il fut contraint d’émigrer vers le Sud avec les siens (Ndjond’a Ngele. 1975 : 17-51). Le fait de la cohabitation avec les Ndengese et de leur présence semble également reconnu par certaines sources Kuba :

« Les Ndengese ont suivi Woot. Nous, nous avons continué à les suivre. Nous sommes restés vivre à la lisière de leurs villages. Leurs habitudes nous ont dérangés. Nous ne nous sommes plus entendus avec eux. Nous sommes repartis». (Jacobs, J. et Vansina, J., 1956 : 12).

Ce sont donc les Ndengese qui précédaient, les autres suivaient, à l’époque d’avant la fin des migrations, période que Vansina qualifie de celle des « capitaines Etoci » dans laquelle devrait être placée l’origine du premier ordre politique Kuba (Vansina, J., 1973 : 125).

Mais ceci relevait des sources « du dehors ». Au niveau interne l’historique « officiel » du royaume est d’ordre synthétique, au point qu’il n’est pas aisé d’en extraire la chronique historique qui aurait servi vraisemblablement de matrice à cette construction légendaire. La royauté, d’origine divine, aurait été le produit de Woot Makup, héros civilisateur, ancêtre commun de l’espèce humaine. C’est sous son règne que l’on commença à porter des noms propres car, auparavant, tout le monde s’appelait « miim » (moi), nom commun. Il construisit le premier village ou, si l’on veut, la première capitale (Torday, E. et Joyce, T.A., 1911 : 21). Il fut le premier homme polygyne, marié à la fois à des femmes d’origine Pyaang et Bulaang [4] ainsi qu’à sa soeur Mweel. Le héros eut des enfants avec chacune de ses femmes. Mais comment allait s’effectuer la succession ?

Une première version raconte que, enivré, le héros aurait été L’objet des moqueries de ses fils mais sa fille le recouvrit après s’être approchée de lui à reculons. Woot, réveillé, récompensa sa fille déclarant qu’il n’aurait d’autres héritiers que les enfants de celle-ci. Ce fut l’origine de la succession matrilinéraire (de Heuch. L, 1972 : 112). Mais une seconde version voit la cause du départ du héros dans la honte de son acte incestueux. Il préconisa alors un type de succession arbitraire, disant qu’il remettait le pouvoir à quiconque de ses fils qui se présenterait le premier à son appel. Avec la complicité d’un Cwa (pygmée), son fils-neveu Nyimi Loong l’emporta, à la grande consternation de tous. C’est alors que les héritiers malheureux, trouvant illégitimes ces successions, amorcèrent le processus des migrations. Ils furent alors les premiers à atteindre la fameuse plaine de Yool où ils s’installèrent séparément, chacun avec ses partisans.

Mais le groupe Busheeng qui se trouve être le successeur de Nyirni Loong décida de rejoindre les autres enfants de Woot. Un conflit politique éclata à nouveau pour déterminer à qui reviendrait la préséance. Les héritiers malheureux se désistèrent, laissant cette lutte entre Busheeng, ceux des clans Bashaang, Mweyi (Bieeng) et Matoon. Mancu Mashaang (clan Matoon), avec la complicité de sa femme qui se trouvait être la sœur du candidat Mweyi (Bieeng), parvint à échanger son jet d’enclume avec le sien, ce qui l’amena à la victoire puisque son instrument, jeté dans l’eau, continua à flotter alors que ceux des autres s’enfonçaient dans les profondeurs. La preuve de sa force supranaturelle était faite ; le pouvoir du clan Matoon avait ainsi résisté aux assauts de la contestation.

Mancu Mashaang, vainqueur des événements de Yool, installa sa capitale à Toom a Ndwoong et donna au royaume une première organisation solide. Les enfants de Woot eurent une parcelle de pouvoir et furent pour la première fois intégrés. Ce fut une première aristocratie instaurée, soumise au roi, à qui elle devait un tribut. Le Busheeng fut structuré en six provinces, auxquelles il fallait joindre une septième qui était gérée directement par le roi. C’est sous ce règne que fut connue la technique de production du feu par friction. Jusque-là, c’est à la faveur de la foudre uniquement qu’on recueillait le feu. L’heureuse femme qui parvint à arracher ce secret à l’un de ses amants et le vulgarisa par son indiscrétion devint une dignitaire [5]. Une gestion politique solide avait réellement démarré. Le royaume avait déjà quitté le domaine mythique pour devenir une réalité concrète et palpable. C’était vraisemblablement au début du second millénaire et certainement pas avant.

Avec Mancu Mashaang, ce fut toute une dynastie qui accéda au trône et sereinement, sans que cela donne lieu à des manipulations. Le règne de cette dynastie ne fut interrompu qu’avec la mort de Nyimi Lashaang. Celui-ci fut tué, selon les traditions orales, par les Pyaang qui envahirent la capitale. L’armée perdit beaucoup de ses effectifs, y compris les membres de la famille royale, surtout les mâles. Les raisons de cette opposition ne sont pas explicitées mais l’on suppose qu’elle était due au fait que les Pyaang, excédés par les tributs devenus lourds, voulaient conquérir leur autonomie. Mais apparemment, ils ne furent pas capables de tirer profit de leur victoire puisqu’ils ne parvinrent pas, en dépit de la confusion qui existait, à imposer leur chef comme Nyimi pour l’ensemble du royaume. Pourtant le clan royal traversait une crise. Il n’y avait pas de successeurs mâles disponibles et l’on ne voulait plus confier la succession à une femme depuis le scandale causé par la reine Ngokady qui avait eu ses règles en pleine réunion du Conseil. C’est alors que la succession passa à Nyimi Leele qui parvint à s’imposer ou à qui l’on fit appel, comme le déclare la tradition orale (Bope, N., 1980 : 66).

Précisons d’abord que l’origine politique Leele se confond avec celle des Kuba, celle-ci procédant pratiquement des mêmes données que celles déjà évoquées : Woot, jet d’enclume, etc. L’ancêtre-fondateur serait Nyimi Leele (Nyimi Loong) fils-neveu de Woot qui aurait émigré à cause des conditions honteuses de sa naissance ; cela permit la constitution de cette autre entité ethnique (Torday, T.A., 1911 : 21-22 ; Belepe, B., 1977-78 : 160-161 ; Bope, N., 1980 : 41). Cette version des faits est à tout le moins celle de l’aristocratie régnante, à savoir celle du clan Matoon (Tundu) dont les différents segments se partageaient la gestion des chefferies de cette société (Kweto, K.N., 1981).

Avec ce Nyimi Leele, y aurait-il eu toute une dynastie assez puissante au pouvoir pour détenir les rênes du royaume au cours de toute une époque ? Ceci est vraisemblable bien que la tradition orale d’origine interne ne le confirme pas (Be’epe, B., 1979b : 262). En réalité, elle ne mentionne qu’un seul cas, celui du candidat qu’on alla chercher au sein du clan Matoon devenu royal chez les Leele. Misha Mishaang Matuun était ce souverain-là, perçu tantôt comme le fils d’une princesse busheeng mariée virilocalement avec un Leele, tantôt comme le fils de la soeur cadette de la reine Ngokady qui se réfugia chez les Leele, tantôt encore comme étant tout simplement Leele, rejeton des dissidents qui traversèrent le Kasaï suite aux premiers conflits de succession qui opposèrent les différents enfants de Woot.

Mais il s’avéra par la suite que le nouveau roi ne s’accommodait pas facilement des habitudes de son nouveau milieu. Sur le plan physique, il n’arrêtait pas de maigrir. Cette situation ne manqua pas d’intriguer et d’inquiéter le peuple. On eut tôt fait d’envoyer une délégation en pays Leele, auprès de sa mère, afin de s’enquérir de ses habitudes alimentaires. La reine-mère leur révéla qu’il raffolait des plats assaisonnés de pili-pili : elle leur remit une quantité de cette épice et leur apprit comment la cultiver. C’est à ce prix que le roi recouvra la santé.

Un autre problème se posa : Misha Mishaang gardait une apparence de barbare ; jamais il ne quittait son arc et son carquois, même en plein conseil. Le roi était à éduquer car il restait visiblement d’origine externe. C’est sur ces entrefaites qu’intervient Shyaam a Mbul a Ngwoong, un des plus grands souverains qu’ait connus l’Afrique Centrale au XVIIe siècle. La dynastie d’origine Leele qui avait succédé à celle d’origine Mongo, allait ainsi s’effacer devant une troisième, celle qui allait porter le royaume au point culminant de son évolution.

L’accession au trône de Shyaam a Mbul a Ngwoong constitue un cas à pan dans l’histoire Kuba. Si Nyimi Loong dut sa victoire à l’indiscrétion d’un Cwa, si Mancu Mashaang arriva au pouvoir grâce à l’action frauduleuse de sa femme qui soutira le marteau de son frère pour le remettre à son mari, ce souverain allait accéder au trône uniquement grâce à son astuce et à la puissance de ses charmes. Le premier problème qui se pose serait de connaître ses origines. Sur cette question, considérons d’abord les textes oraux que les historiographes de l’époque nous ont légués, Suivant une version de récit populaire. Shyaam serait d’origine esclave. La princesse Mbul a Ngwoong qui était stérile, avait une esclave. Kaadg a Ndek. Un homme s’éprit de celle-ci et lui donna un fils dénommé Shgaam. La princesse ordonna l’exécution de l’esclave afin de garder l’enfant qu’elle adopta et éleva, faisant croire que c’était son propre fils. Devenu grand. Shyaam effectuera un voyage dans le pays de l’outre-Loange, chez les Ding et Mbuun et amènera à son retour une série d’innovations qui lui permettront non seulement de conquérir le pouvoir mais de perfectionner l’organisation interne du royaume (Bope, N.. 1980 : 53-58). Voilà les données livrées par le terrain. La question est de savoir comment les comprendre et les interpréter.

Vansina suggère une interprétation qui, si elle était confirmée, arrangerait bien les choses car elle justifierait la présence de la culture occidentale au sein des Kuba. Selon lui, il faudrait lire dans le statut d’esclave conféré à ce personnage le fait d’une provenance externe (Vansina, J., 1973 : 223). Il serait un conquérant d’origine Mbuun ou Ding venu d’outre-Loange sans doute avec un groupe de ses partisans. Il aurait conquis et réformé le royaume au point de s’attribuer le statut d’un héros culturel du type « roi-fondateur ». Ce serait au cours de cette période que les éléments linguistiques de la zone « B » se seraient introduits dans le parler Busheeng (Vansina, J., 1974b : 179).

Cette opinion est loin de faire l’unanimité. Elle est contestée en bloc par les lettrés Kuba. Bope, qui s’y oppose violemment, propose une lecture un peu plus littérale des traditions. Shyaam serait d’origine esclave, mais au sein de l’univers Kuba. Certes 1 esclave n’était pas Kuba mais elle était venue soit de la société Luba- Luluwa soit de la société Imbangala ou Ovimbundu, encore que cet auteur reconnaisse qu en langue kuba, Imbangala affecte « toute personne étrangère vivant dans ou visitant le royaume » (Bope, N., 1980 : 59-60, note 12). Quant à la persistance de la culture du type occidental, elle serait à chercher, déclare-t-il, dans le contexte des migrations kuba car le phénomène Shyaam n’aurait pu amorcer une brèche culturelle aussi consistante. Mais 1 essentiel de l’argumentation du jeune historien ést ailleurs. Si Shyaam était d’origine externe, le mobile de son voyage vers l’ouest deviendrait automatiquement caduc. Cette pérégrination serait, en effet, à placer dans le contexte de lutte politique avec le roi en place, Misha Mishaang, auquel yaam et sa mère étaient opposés. Recherché pour être exécuté, il se serait réfugié dans le pays de l’ouest à la recherche des charmes et sans doute du renfort nécessaires à l’élimination de son adversaire. Si au contraire il faut croire que le roi venait de l’extérieur, c’est qu’il ne se posait pas d’emblée un problème d’opposition au souverain en place (Bope, N., 1980 : 65-76).

A considérer ces argumentations, on constate que les différences sont finalement minimes. L’essentiel de la tradition orale reste compris. Peu importe que le roi yaam ait été d’origine interne ou externe ; le fait est qu’un vent d’innovation, venu es pays de 1 ouest, aurait déferlé sur le royaume à la faveur de son voyage ou e son arrivée. Avec ce règne, de toute évidence, on est non seulement en présence un changement de dynastie mais aussi, on va le voir, en face d’un changement de régime politique [6].

Dans les annales « orales » du royaume, c’est l’image d’un jeune prince plein d’ambition qui nous est donnée du fils de Mbul a Ngwoong, ambition attisée par cette dernière qui lui apprit que Misha Mishaang n’était qu’un usurpateur barbare dénué de toute culture et que lui, Shyaam, était un candidat de taille à l’évincer, cette situation n’était pas pour rassurer le souverain qui eut tôt fait de mettre à prix la tête du jeune ambitieux. Du coup, le prétexte à l’exil était tout trouvé ; Shyaam partit avec l’espoir d’y trouver une force capable de renverser au retour le Nyimi Leele. Cela allait durer neuf (plusieurs) années. Shyaam ne voyagea pas seul, il se fit accompagner de trois (plusieurs) esclaves que sa mère lui avait donnés. Mais où se rendit-il ? [7].

D’abord en pays Ding, puis chez les Mbuun où on l’aurait d’ailleurs pris pour un commerçant (Vansina, J ; 1978 : 63). Il entra en contact avec une femme de la région et celle-ci joua un rôle important pendant toute la durée de son exil. Auprès d’elle, Shyaam vit pour la première fois comment se pilait le maïs. De plus, non seulement elle nourrissait Shyaam, mais elle l’introduisit également auprès des détenteurs des charmes. Grâce à cette femme mbuun il réussit sa mission et accumula suffisamment de forces pour évincer le roi en place. C’est à la faveur de ce contact direct avec la société autochtone qu’il lui fut donné entre autres choses d’être informé sur les structures sociales et politiques de la région. Surpris par l’architecture de l’endroit, il s’informa sur la manière de bâtir la capitale. C’est ainsi que la capitale Kuba (Nsheeng) allait être bâtie sur le modèle mbuun (Bope. N., 1980 : 72-73).

Avec toutes ces nouvelles idées en tête, il rentra en pays kuba accompagné de sa femme mbuun, symbole de la nouveauté. Mais dans la région, l’hostilité l’attendait. Dans la capitale, on l’avait cru mort. Aussi, dès qu’on apprit son arrivée dans la région de Kel, chez le chef Mbakam Mashiing, on ordonna son arrestation. Mais ce dignitaire n’obtempéra pas à l’ordre royal et laissa Shyaam traverser son pays.

Il faut dire qu’à l’époque, la famine ravageait la région. Par sa force supranaturelle, il la fit disparaître et ce miracle commença à lui donner plus de crédit que le roi en place. Un entonnoir vide se retrouva rempli de chenilles, des racines d’arbres furent transformées en carottes de manioc, des guérisons furent opérées… (Vansina. T., 1978 : 62).

S’étant rendu maître de la fertilité de la région, il lui restait à acquérir le pouvoir réel. Shyaam s’y employa. Par son habileté, il parvint à s’introduire plusieurs fois en cachette dans la capitale pour y planter des sortilèges afin de posséder le roi. Lorsque tout fut prêt, il provoqua, toujours grâce à sa puissance magique, le passage d’une nuée de sauterelles qui traversa la capitale, se dirigea vers la plaine avant de s’engager dans un lambeau de forêt où Shyaam se tenait avec ses partisans. Les habitants de la capitale, sous le charme, se mirent à suivre les sauterelles pour les attraper, de même le roi, ses enfants ainsi que sa cour, tous curieux de voir ce phénomène. En réalité, les sauterelles les amenaient à l’endroit où se trouvait Shyaam, paré des insignes de la royauté et entouré des fidèles qui le servaient. A cette vue, le peuple, qui suivait les sauterelles, réalisa que Shyaam était réellement revenu et qu’il détenait une plus grande force que Misha mi Shyaang Matuan.

Le roi déchu, placé devant le fait accompli, préféra prendre la fuite avec ses enfants, et chercha à regagner le pays leele. Mais dans sa fuite, il tomba dans un piège et trouva la mort. Ses enfants se suicidèrent tous avant d’atteindre leur pays d’origine. Shyaam fut d’autant plus considéré comme le maître incontestable du pays (Bope, N., 1980 : 80-83). A présent, le royaume allait être véritablement organisé, sous la direction d’un roi intelligent et dont l’imagination avait eu le temps d’être enrichie par l’exemple des réalisations vues en pays de l’ouest.

Avant d’aller plus loin, résolvons d’abord la question de la chronologie. Quand situer ce règne ? E. Torday avait avancé l’hypothèse d’une période allant de 1600 à 1620 (Torday, E., et Joyce, TA., 1911 : 37). Mais Chancellar William rectifia en parlant de 1630 et 1640 (Chancellar, W., 1964 : 58). Vansina mentionne une date similaire ; il situe la prise de pouvoir en 1618 ou en 1622 (Vansina, J., 1974b : 179). Bien que Belepe antéposé cet événement de quelques années encore, en parlant de 1625-1640 (Belepe, B., 1979b : 304), on peut définitivement conclure que l’avènement de Shyaam se situe dans la première moitié du XVIIe siècle, plus précisément au cours du second quart.

On peut se demander aussi comment un seul homme peut être à la base de tant d’innovations qu’on attribue généralement à Shyaam. Il faut savoir que, dans la logique populaire, il n’y a d’innovation que royale. Ainsi donc, tout ce qui se passerait au cours d’un règne en matière de nouveauté serait considéré comme provenant du souverain en place. Dans ce sens, on peut considérer que l’apport essentiel de cet homme est incontestablement d’avoir offert un cadre favorable à l’éclosion de tant d’idées nouvelles, celles d’origine externe, à la faveur du voyage, comme celles d’origine interne c’est-à-dire un climat de paix et de tranquillité. En effet, avec Shyaam, la paix a remplacé la guerre ; la lutte des charmes, l’interaction des forces supranaturelles a remplacé la lutte vulgaire et matérielle. C’est dans ce sens qu’un contexte particulier a été créé et que s’est trouvé renforcé le concept de la royauté d’origine divine.

Quant aux innovations elles-mêmes, elles constituent certainement l’ensemble des faits et événements nouveaux qui ont pu émerger dans ce royaume à la faveur de la stabilité qu’il est parvenu à instaurer. Pour revenir à une lecture plus littérale des choses, retenons que les transformations mises au compte de Shyaam se sont manifestées dans des domaines divers : politique, administratif, économique et magico- culturel. Sur le plan politico-administratif, il faut évoquer avant tout le changement de dynastie qui s’opéra par son règne, même si cette modification ne fut que de courte durée. En effet, qu’il soit d’origine interne ou externe, le phénomène de sa prise de pouvoir fut un phénomène hors du commun et donc imprévu sur le plan dynastique. Avec lui, la capitale fut construite suivant des normes nouvelles, tandis qu’une police spéciale fut créée pour suivre le comportement des chefs locaux (Kum i Kaam) et pour en faire un rapport à la capitale. Grâce à cette police, le roi était prévenu de toute velléité de rébellion ou de refus de payement de tribut. L’on décida également que les grands dignitaires du pays devaient élire domicile à la capitale, pour permettre un contrôle plus aisé. De même l’initiation, organisée jusque-là de manière arbitraire, devait se passer désormais de manière rigoureuse et dans la capitale. Par cette mesure, le roi disposerait désormais d’une armée, grâce à la présence permanente des initiés et d’une main-d’œuvre disponible à tout moment pour tout travail productif. Sur le plan culturel, les réalisations n’étaient pas moins spectaculaires. La plus extraordinaire fut l’introduction de plusieurs sortes de charmes inconnus jusque-là mais qui se sont avérés nécessaires pour la réussite dans la vie politique et amoureuse (Bope, N., 1980 : 89 ; Belepe, B., 1977-78 : 178). Il y eut aussi une innovation artistique, l’introduction de nouveaux types de masques, de coiffures et de parures. On sait, par exemple, qu’il fut le premier roi à avoir l’idée de se faire représenter en personne par une sculpture. Il inventa ainsi le type de statue Ndop (Vansina, J., 1972b : 41-55) dans le but de s’immortaliser et de faire respecter ses lois même après sa mort (Torday, E. et Joyce, T.A., 1911 : 27).

Mais les éléments les plus intéressants qui sont mis au compte de ce roi sont incontestablement d’ordre économique. On fait allusion à l’acquisition – par domestication ou par diffusion – d’un éventail de plantes d’origine locale certes, tel le palmier (Shyaam a Mba), mais aussi et surtout celles d’origine américaine. En effet, il amena le maïs, de l’ouest du pays Mbuun, d’où l’usage du terme « Mamboon » pour désigner cette céréale. Des Ding, il ramena une espèce d’amande baptisée par la suite « Ncow bading » (Bope, N., 1980 : 92). Il introduisit bien d’autres plantes : le tabac, le manioc, le sorgho, le millet (Torday, E. et Joyce, T.A., 1911 : 26). C’est dire qu’il fut l’instigateur de l’organisation sociale et politique, en même temps qu’il fut, d’après la tradition, le père de l’innovation technologique.

Et pourtant on ne lui reconnaissait aucune ambition expansionniste, bien au contraire. Car on dit de lui aussi qu’il avait le souci de protéger l’espèce humaine, au point d’avoir aboli l’usage du javelot. Plein d’humanité, il se retrouva également on l’a dit, à la base de certaines initiatives d’ordres artisanal et artistique. H introduisit la technique d’extraction d’huile de palme, inventa la ceinture royale mwaandaan portée uniquement par le roi, réalisa certaines œuvres inconnues jusque-là dans la sculpture de la région. Tant de qualités extraordinaires renforcent finalement l’aspect énigmatique de ses origines. On dirait qu’elles tendent à confirmer son origine étrangère ou esclave ; la société se serait efforcée, a posteriori, de récupérer à son compte et le personnage et ses œuvres.

3 LES INSTITUTIONS SOCIO-POLITIQUES

Nous voici parvenus à l’apogée de cette expérience de gestion socio-politique. Il importe, à ce niveau, de s’attarder quelque peu pour observer l’organisation en place après que Shyaam lui a donné sa forme la plus achevée.

Constatons d’abord que l’on se trouve en présence d’une organisation matrilinéaire classique. La femme était la référence première lorsqu’on se trouvait confronté à n’importe quel type de succession, bien que le pouvoir revînt de préférence aux hommes. La polygynie, en principe admise, connaîtra des restrictions au point d’être pratiquement supprimée en raison de l’incompatibilité avec les autres usages. L’instauration d’un harem royal, décrétée peu après Shyaam, allait restreindre le nombre de femmes disponibles. Cette tendance allait être accentuée par la pratique polyandrique qui consistait à offrir une femme à chaque groupe de nouveaux initiés, à moins que celle-ci ait été acquise par rapt ou par gage (Ndaywel, N., 1981 : 776- 777). On comprend pourquoi les Kuba avaient fini par estimer que le droit à la polygynie était réservé à la seule aristocratie régnante où un individu pouvait capitaliser jusqu’à six cents femmes (Vansina, J., 1966b : 136). Quel que soit le type d’union, il favorisait l’apparition de relations particulières entre générations alternées : parents et petits-enfants se considéraient comme participant à une relation de réciprocité dont les « enfants » étaient exclus.

Dans la vie de la société, les classes sociales étaient perceptibles : les nobles appartenaient à des clans cheffaux, propriétaires de terres ; les roturiers et les esclaves n’en possédaient pas et étaient plutôt dépendants des nobles. Toutes ces instances constituaient des responsables devant le roi pour le maintien de l’ordre et l’exécution de ses décisions. Tel était le système administratif en place. Comme au royaume du Kongo, le pouvoir était donc partagé entre le roi et les aristocraties régionales et provinciales.

La royauté constituait l’instance politique suprême. Le roi (Nyimi) passait pour être un plus qu’humain. Ce privilège était d’origine divine. Les conditions de naissance du roi obéissaient elles-mêmes à ce principe ; ainsi il fallait que le futur candidat n’eût aucune attache sur terre et qu’il soit indépendant des humains, fussent-ils ses parents. Pour ce faire, on prenait des précautions. Par leur naissance même, les neveux du roi (la classe des successeurs) se trouvaient affranchis de toute tutelle paternelle. Et pour cause : leurs mères, les soeurs du roi, en tant que futures reines- mères bénéficiaient du privilège polyandrique ; non seulement elles étaient censées choisir elles-mêmes leurs maris, mais ceux-ci ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit exclusif sur elles. L’adultère constituait une notion inexistante à leurs yeux. Grâce à ce privilège, leur progéniture passait pour être le produit de tous les hommes et non d’un individu précis. Le mari en titre ne pouvait donc se prétendre le géniteur exclusif, il ne pouvait pas non plus se démarquer de l’enfant puisqu’il faisait partie de cette société masculine qui a façonné le foetus. Par rapport aux autres, il n’avait en plus que la charge d’éduquer l’enfant et de jouer auprès de lui le rôle affectif de père. A cause de cette situation, l’enfant passait pour être une émanation de l’ensemble de la société ; de ce fait, il se sentait indépendant, n’étant pas soumis à la tutelle d’un père ou d’un quelconque clan paternel.

Mais le plus dur restait à faire. En filiation matrilinéaire, la tutelle la plus contraignante est celle de la mère et, partant, celle de l’oncle utérin et de l’ensemble du clan maternel. On ne pouvait se prétendre un surhomme s’il existait une telle instance supérieure par rapport à soi. Ici aussi, l’idéologie avait trouvé un arrangement mais qui n’intervenait que pour le prince qui avait été effectivement choisi, dans la foule des candidats possibles, pour devenir Nyimi. Les cérémonies de l’investiture prévoyaient en effet, au cours de leur déroulement, l’inceste réel ou présumé commis avec une sœur consanguine ou classificatoire, telle la fille de l’oncle utérin. Qu’un tel acte suscite de l’indignation et appelle une certaine malédiction de l’oncle utérin, tant mieux ; par là, le futur roi se sentait rejeté par son clan et se retrouvait affranchi de sa tutelle. Désormais, tout lui était permis. Puisqu’il avait commis la plus grosse faute qui puisse arriver au sein d’un clan, à savoir l’inceste, il était désormais dans l’ordre du possible qu’il fasse tuer sa mère ou arrêter son oncle. C’est une tolérance qui lui était concédée d’avance, à l’instar des parents des jumeaux qui bénéficient d’une certaine tolérance au niveau du langage.

En tout cas, le roi se retrouvait libéré du coup de toute tutelle paternelle ou maternelle (Ndaywel, N., 1981 : 776). Le caractère sacré de sa nature était confirmé. Il passait pour être réellement un surhomme, l’aîné de tous, y compris de ceux qui étaient plus avancés en âge que lui. Doué d’une telle nature, il ne pouvait qu’être au-dessus de tous sur le plan politique ; il était le médiateur tout désigné entre les vivants et les morts, le protecteur de la vie de son peuple et le pourvoyeur de la fertilité du sol et de la richesse du royaume. C’est pourquoi un titre précis et des insignes particuliers étaient rattachés à sa personne.

On accédait à la royauté par élection, bien que le pouvoir fût héréditaire au sein de la famille royale. Si un homme extérieur au clan royal s’emparait du pouvoir, on assistait alors à un changement de dynastie. Le clan de l’usurpateur était du coup anobli. C’est ainsi qu’il existait plusieurs clans royaux.

Le roi ne gouvernait pas seul. Il était épaulé par des conseils au nombre de quatre : Ibaam, Ishyaaml, Mbok Ilaam, Ibaanc. Le premier. Ibaam, était le conseil de couronnement. Il regroupait les dignitaires ayant la charge d’élire et d’introniser le roi. Il siégeait également lorsqu’il était question d’adresser des reproches ou de prodiguer des conseils au souverain. C’était donc un conseil qui ne se réunissait qu’à certaines occasions ; il se distinguait ainsi de l’Ishyaamf dont le rôle consistait à assurer les affaires courantes. Le Mbok Ilaam avait pratiquement le même rôle que le précédent mais il était moins opérationnel parce que plus large, incluant d’autres personnalités, dont le roi lui-même. Un autre conseil presque aussi étendu, était YIbaanc. C’était un véritable conseil national. Il se tenait sur la grand-place du village d’où lui venait son nom. Tout le peuple pouvait y assister. Les décisions étaient prises à l’unanimité mais il n’y avait pas de vote.

Toutes ces instances assistaient le roi dans la gestion, en même temps qu’elles contrôlaient et limitaient son pouvoir. Mais l’existence d’une police (Kol mat et lyol ankong), corps des fidèles chargé du maintien de l’ordre, permettait au roi d’étendre son contrôle, même sur ses collaborateurs régionaux les plus éminents et les plus influents. Ainsi un contrôle réciproque était exercé. Si le roi était un surhomme, il était limité, dans son action, par les conseils et les exigences des charmes et des usages. La noblesse, bien que soumise au roi, exerçait un certain pouvoir sur lui.

L’exercice de la justice était le reflet de ce pouvoir partagé entre le roi et les échelons administratifs inférieurs. Les contestations banales se réglaient au niveau du village mais le tribunal de la capitale jugeait en appel. Pour des litiges graves ou pour des conflits opposant les nobles entre eux, le tribunal de la capitale siégeait en première instance. Le roi, lui, constituait le tout dernier recours, invoqué en dernier ressort lorsque les instances inférieures ne parvenaient pas à régler le conflit.

Revenons à la lecture des faits tels qu’ils se succédèrent après l’avènement de Shyaam a Mbul a Ngwoong. Entre ce grand règne et le démantèlement définitif de cette structure en 1905, l’on peut dénombrer onze générations successives à la tête du royaume (Belepe, B., 1977-78 : 168-169). Les premières s’appliquèrent encore à consolider et à compléter les institutions du royaume ou à agrandir ses frontières. C’est la période dite de stabilisation. Mais cette maturation connut aussi un essor commercial, au point que, vers la fin du XIXe siècle, les Kuba se retrouvèrent intégrés dans un réseau commercial fameux axé sur l’Angola (Vansina, J., 1969a : 4- 10). Ce commerce n’était que le signe précurseur de la pénétration européenne qui allait marquer la fin de cette expérience d’autogestion.

Pour l’heure, il fallait une succession à Shyaam a Mbul a Ngwoong. Il n’est guère aisé de succéder à un grand roi. Ce sort allait revenir à Mboong a Lgeeng, qui fut élu régulièrement par les membres du conseil de couronnement Ibaam, à la place de son frère aîné atteint de la lèpre. Dès son intronisation, il désigna à son frère malade une région où il pouvait s’installer et vivre avec ses gens. C’est ainsi que fut créée, d’après la tradition, la neuvième province du royaume (Tuun), toujours dirigée par un membre de la famille royale. Mais Mboong a Leeng a surtout défrayé la chronique par son admiration pour le beau sexe. Ce travers allait être le prétexte à l’instauration d’une nouvelle institution qui allait survivre à son règne. La frivolité royale était désormais institutionnalisée : chaque clan représenté dans le royaume devait offrir une femme en mariage au roi. Cette décision, note Belepe, eut des conséquences économiques et socio-politiques bénéfiques pour les destinées de la royauté. Les revenus du roi, de même que son prestige se trouvaient accrus par les travaux des femmes ; ce fut également un facteur d’intégration dans la mesure où chaque clan était désormais représenté dans la capitale par la présence d’un fils et petit-fils du roi (Belepe, B., 1977-78 :170). Ce souverain fut également un guerrier réputé, n’hésitant pas à apporter la guerre là où il détectait toute tentative de rébellion. C’est dans une de ces campagnes qu’il trouva la mort (Vansina, J., 1978 : 65). Mbo Mboosh, son neveu, lui succéda. Ce règne allait connaître un accroissement des conflits de succession, phénomène provoqué sans doute par l’installation, désormais obligatoire, de plusieurs dignitaires à la capitale, notamment les candidats à la succession. Dans cette lutte politique, la classe des fils du roi, Mwangim, commença à être privilégiée par le souverain, parce qu’elle soutenait le roi en place contre la classe des successeurs (neveux et frères cadets).

Une belle illustration de cet état de fait peut être trouvée au cours même de ce règne de Mbo Mboosh. Sa trop longue durée suggéra à certains l’idée d’organiser un complot. Le palais royal devait être incendié la nuit. C’est la fille du roi qui échangea sa virginité contre cette information, et parvint à sauver son père en le portant sur son dos (Belepe, B., 1979c : 101-102). Mais Mbo Mboosh ne pouvait échapper à la mort plus longtemps. Peu après, il fut étranglé par ses épouses sur l’ordre du conseil du couronnement, de peur que sa vieillesse ne mène le royaume à la ruine (Vansina, J., 1963a : 100-101).

C’est le roi Mbakam qui lui succéda, au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle [8]. La suite de l’histoire de la succession, à la capitale Kuba, est une série de conflits qui se cristallisent presque toujours autour de la lutte entre les neveux, successeurs présomptifs, et les fils, de plus en plus puissants. Ce jeu d’opposition grandissant finit par entraîner vers 1885 ou 1886 une guerre civile, à l’issue du long règne de Mbo a Mabunc ma Mbul [9].

Tableau 3 — Souverains Kuba (après Shyaam)

|

D’APRÈS J. VANSINA (1978) |

D’APRÈS BELEPE (1977-78) |

D’APRÈS J. CORNET (1982) |

|

|

|

N.B. : E.Torday (1907) en a dénombré 18 dont voici les noms :

Shamba Bolongongo, Bongo Lenge, Bom Bosh, Kotom Boke, Goto Shanga, Misha Mishanga Shanga, Koto

Nche, Pisha Pelenge Nche, Bope Pelenge. Kata Mbula, Mikope Mbula, Bope Mibinji, Mikope Mibinjî. Koto Mboke, Mingashanga Bake, Bope Kena. Mikope Kena. Kwete Peshanga Kena. (le dernier connu par I’auteur)

Mais ces difficultés d’ordre interne ne feront que miner de l’intérieur ce royaume voué à disparaître par l’apparition d’une loi nouvelle : celle de l’envahisseur. Silva Porto, connu des autochtones sous le nom de « Cingom » (le fusil), sera le premier commerçant blanc (portugais) à atteindre le pays Kuba le 13 août 1880 (Silva Porto, 1886 : 448-449). Ce fut ensuite le tour de l’Allemand H. Von Wissmann dans son second voyage en 1884, qui fut à l’origine de l’occupation du Kasaï y compris du Bas-Kasaï (Vansina, J., 1969a : 5-7). Les souverains tentèrent de s’opposer à la pénétration européenne, mais en vain. Vers la fin de 1888 et le début de 1889, il y eut un premier incident sanglant. Prenant prétexte de ce que le Nyim Mishaape refusait de se soumettre à son pouvoir en payant l’impôt, le commandant de Lulua- bourg (Kananga actuel) commanda à ses auxiliaires d’envahir le royaume, pillant et incendiant les villages. L’incident eut même des conséquences sur le plan politique : le royaume perdit la partie sud-est du pays qui tomba aux mains du nouveau pouvoir. En juillet 1900, la capitale fut attaquée. A peine arrivé au trône, le successeur de Mishaape se rendit en voyant l’étendue du massacre. Une troisième opération militaire provoquée par un commerçant acheva de démanteler le royaume avant que la « Compagnie du Kasaï » (C.K.) vienne étendre son monopole commercial sur toute la région (Vansina, J., 1969a : 12-19). Le royaume succomba définitivement sous les coups cruels et successifs des dissensions internes, de la défaite militaire, de l’épidémie et finalement de l’installation de ce nouveau monopole commercial.

L’expérience Kuba, faut-il le noter, est de toute évidence caractéristique, tant par ses origines d’essence composite que par la production institutionnelle et artistique qu’elle a pu inspirer. La culture d’origine occidentale et septentrionale, mêlée aux éléments autochtones auxquels les voisins Luba-Lunda avaient apporté une touche personnelle, justifiait l’identité démographique qu’elle s’est elle-même donnée, de même l’ensemble des populations de la zone méridionale du Bas-Kasaï. Cette situation justifie l’existence des institutions qui rappellent ici et là les éléments qui prévalent dans ces régions limitrophes. Les Kuba ont cependant l’avantage de leur avoir donné une expression particulière et de les avoir menés à un stade plus avancé de leur développement.

Texte : Les princesses dans les royaumes matrilinéaires

L’Abbé Proyart (1776) nous laisse un témoignage sur le statut privilégié de la princesse (sœur du roi) au royaume de Loango, qui est similaire au privilège reconnu au royaume Kuba. Il est possible que cette caractéristique soit valable pour tous les royaumes matrilinéaires de la savane du sud. C’est sans doute à cause de la forte acculturation de l’organisation politique Kongo que ce vestige n’a pas été retrouvé en son sein. Mais il est vraisemblable qu’il ait existé précédemment.

« Une princesse a le double droit de choisir parmi le peuple tel mari qu’elle juge à propos, même celui qui est déjà marié, et à l’obliger de n’avoir qu’elle seule pour épouse. Comme cette dernière condition paraît ordinairement trop dure aux princes, il est rare que les princesses en trouvent qui veuillent les épouser. Même les roturiers, redoutent leur alliance : mais lorsqu’elle leur est offerte, ils sont obligés de l’accepter, sous peine d’y être contraints par confiscation de corps et de biens : et ceux que les princesses choisissent, sont ordinairement les plus riches du pays. Elles ont encore la liberté que n’ont point les femmes du peuple, de répudier un mari qui ne leur convient plus, et de s’en choisir un autre, et il ne paraît pas qu’elles aient besoin d’apporter d’autre motif de leur divorce, que leur volonté (…). Celui dont une princesse a fait choix pour devenir son époux, commence par se frotter le corps d’huile de palmier, et se peindre en rouge ; c’est là le premier exercice d’une retraite d’un mois, qu’il passe tout entière sans mettre le pied hors de sa case. Pendant tout ce temps, il ne se nourrit que des mets les plus communs, et il ne boit que de l’eau. Au bout du mois, il se lave, et il épouse la princesse avec beaucoup d’apparat. Mais le jour de ses noces est le dernier de sa liberté. Le mari d’une princesse est moins son époux, que son esclave et son prisonnier. Il s’engage, en l’épousant, à ne plus regarder aucune femme tout le temps qu’il habitera avec elle. Jamais il ne sort, qu’il ne soit accompagné d’une nombreuse escorte. Une partie de ses gardes prennent les devants, pour écarter toutes les femmes du chemin par où il doit passer » (Abbé Proyart, 1776, pp. 68-69).

LES PAYS DU BAS-KASAI-SANKURU – Carte 6

[1] La synthèse la plus récente est celle publiée par Vansina J. (1978) mais elle doit être complétée par la lecture de certaines études antérieures du même auteur (1963a ; 1964).

[2] Voir à ce propos les exposés méthodologiques qui ont été donnés par Vansina J. (1961: 1971b : 1973; 1974b).

[3] La meilleure synthèse demeure celle de Douglas M. (1963). bien que certaines contributions récentes d’origine autochtone la nuancent en plusieurs points.

[4] Il s’agit des noms de clans.

[5] Le récit de Torday sur l’origine du feu a été reproduit à la fin du premier chapitre (1re partie).

[6] Une tradition ésotérique affirme qu’il y aurait eu plusieurs rois Shyaam. Ceci traduit l’importance du changement qui s’est opéré.

[7] Dans la symbolique de la région. 9 et son sous-multiple 3 constituent les deux chiffres sacrés. Dans certains contextes, ils qualifient le grand nombre.

[8] La plus ancienne date vérifiée de l’histoire Kuba grâce à l’éclipse du soleil.

[9] Deuxième date vérifiée grâce à la comète de Halley de 1835.