Partie 5 - Chapitre 1 : Le premier ordre colonial

Isidore Ndaywel è Nziem

Dans Histoire générale du Congo (Afrique Éditions)

Chapitre 1

Le premier ordre colonial

Au moment où se généralisait ce climat de violence, les structures d’organisation du nouvel Etat se mettaient en place. La transition touchait à sa fin. L’État nouveau était né. Du point de vue des autochtones, il était colonial, en dépit de la fiction juridique de Léopold II, sans doute significative et perceptible au-dehors mais pas au-dedans. Par sa politique, le souverain belge passait en effet pour être un virtuose dans le domaine de la fiction. De même que l’AIA avait été faussement humanitaire et que l’AIC n’avait dans les faits associé qu’un individu avec lui-même, l’État léopoldien n’était que faussement indépendant ; il était une « colonie sans métropole » ou plus exactement, une colonie dont la métropole était un individu et non pas une nation (Vellut J.L., 1984 : 672). Cette aventure a pu se poursuivre pendant 23 ans, jusqu’au moment où la Belgique prit possession de l’héritage. En réalité, le testament fut sans grandes conséquences puisque la propriété personnelle du Roi passa à la Belgique avant la mort de celui-ci. L’État indépendant du Congo devint donc le Congo belge et fut régi par une disposition constitutionnelle plus orthodoxe en matière de colonisation que ne le fut la Charte coloniale.

Même s’il connut deux statuts juridiques distincts, de 1885 à 1908 (État indépendant du Congo) et de 1908 à 1960 (Congo belge), le pays vécut en réalité au cours de cette période un seul et même état de colonisation ; cette évolution linéaire fut caractérisée par l’installation d’un nouveau type d’organisation et de gestion de l’espace. Ces trois quarts de siècle peuvent être répartis en trois moments successifs. Le premier alla jusque vers 1910, peu avant la première guerre mondiale, soit une décennie après le terme officiel du statut d’État indépendant. C’est la grande période de la mercantilisation des rapports sociaux, associée à la mutation technologique ; ce premier ordre colonial, caractérisé par la mise en place de l’organisation nouvelle, marquait le début de l’exploitation systématique du pays avec son cortège de violences. Pourtant, malgré les abus dont on parlera plus loin, la présence coloniale ne disposait pas encore d’une tradition stricte ni d’assises suffisamment solides, ni même d’un personnel suffisant pour s’imposer totalement partout et dans tous les domaines.

Avec la première guerre mondiale, on assista à une radicalisation du comportement du colonisateur. Les impératifs de la guerre, l’imposition de l’effort de guerre, dissipèrent la mauvaise conscience née des excès du régime léopoldien. C’était l’âge d’or de la colonisation, le second ordre colonial. L’expérience de la première guerre, les préparatifs de la seconde guerre mondiale justifiaient une accélération de l’exploitation. Ce second ordre colonial se caractérisait dans sa première phase par une identification précise du colonisateur : il était belge et non plus issu d’une pluralité de nations européennes. La seconde phase commença vers les années 45, lorsque les Congolais tirèrent de l’expérience de la souffrance l’aspiration à une vie meilleure, qui se rapproche davantage de celle du colonisateur que certains d’entre eux avaient côtoyé pendant la guerre. Curieusement le colonisateur, tout en combattant cette tendance, partageait cette même opinion pour d’autres raisons. L’expérience de la guerre, la participation remarquée de la colonie à la victoire des Alliés, avaient convaincu la métropole de la nécessité de doter la colonie d’un plan de développement socio-économique réel, à l’instar de ce qui se passait dans les autres systèmes coloniaux. Le développement de la métropole devenait inconcevable sans une économie prospère et solide de la colonie. Mais les Congolais mirent cette modernisation à profit pour voir plus clair en eux-mêmes et dans leurs aspirations ; elle les prédisposait à la revendication de leur propre prise en charge.

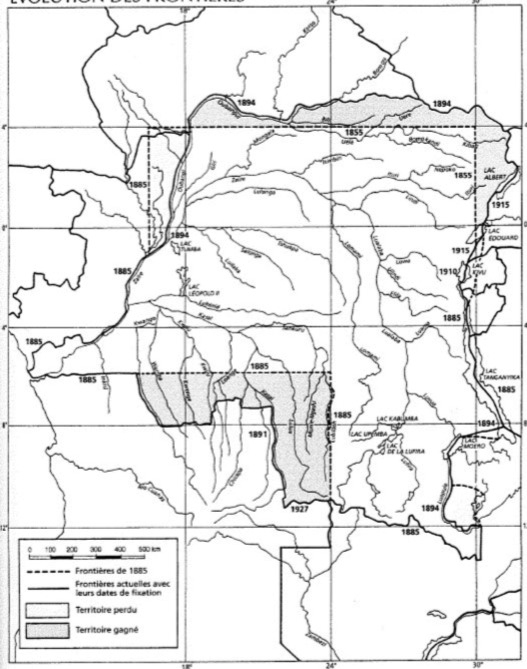

Nous sommes encore au lendemain de la Conférence de Berlin. Puisqu’il y avait un Etat, il fallait assumer son organisation suivant les normes nouvelles. Dans cette optique, la question des frontières était primordiale, parce qu’elle délimitait le champ précis où devait s’exercer le pouvoir léopoldien. La frontière, selon la conception nouvelle des choses, devait être rigoureusement dessinée (Jentgen P., 1951).

La première description officielle ou plutôt semi-officielle des frontières congolaises date du 8 août 1884. Elle fut consignée dans la lettre que Léopold II fit parvenir au Prince Bismarck, chancelier de l’Empire allemand. Dans celle-ci, le futur Souverain de l’EIC donnait quelques précisions cartographiques sur le Congo, incluant grosso modo les deux tiers du futur Congo : au nord, le quatrième parallèle ; à l’est, le lac Tanganyika ; à l’ouest, le fleuve Congo et au sud, le sixième parallèle. A noter que la grande différence se situe dans la partie méridionale : le Katanga n’y est pas inclus. Au regard de l’occupation réelle, ces frontières sont fort étendues, dépassant de mille ou mille cinq cents kilomètres les stations existantes. Ce sont ces frontières, sans commune mesure avec l’occupation effective, que Bismarck reconnut à l’EIC, non sans hésitation, pour ne pas faire trop de peine à ce roi philanthrope (septembre 1884).

Mais peu après, le 24 décembre exactement, le roi changea d’avis. Il établit un autre tracé de son Congo, allant jusqu’au 6e degré de latitude sud, annexant le Katanga. Cette nouvelle carte, la première qui soit digne d’intérêt, fut annexée à la Déclaration de neutralité du 1er août 1885. La raison de cette modification du dessin de la frontière ne tient pas compte, comme on pourrait le croire, du Katanga. En effet, à l’époque, nul ne se doutait des richesses qu’il contenait. En fait, pour compenser la perte du Kwilu-Niari (à l’ouest), le roi trouva bon d’annexer ce territoire au sud. Il le choisit en fonction du fleuve qui y prend sa source. L’EIC étant chargé de la liberté commerciale sur le fleuve, Léopold II pensait avoir le fleuve dans sa totalité. Le nouveau tracé, supposé comprendre toute la rive du Tanganyika, atteignait les lacs méridionaux, Moero et Bangwelo, et croisait la ligne de faîte Congo-Zambèze. Par un heureux hasard, ce nouveau tracé fut à nouveau accepté par l’Allemagne, peu préoccupée de ces questions ; la France n’insista pas, en tant qu’ héritière potentielle de toutes ces possessions de l’EIC, et l’Angleterre, par méprise, n’y trouva aucun inconvénient.

Mais les appétits annexionnistes de Léopold II ne s’apaisèrent pas pour autant. Après le tracé de 1885, son objectif fut d’atteindre le Haut-Zambèze, le lac Nyassa, le lac Victoria, le Haut-Nil. Il y travailla au cours des années 1888-89. Pour l’extension vers l’est, il pensa à des alliances avec eux. Mais on ne parvint pas à s’entendre avec les Arabes. Tous les efforts convergèrent alors vers le projet d’extension vers le Haut-Nil. On connaît à présent le détail des actions qui furent menées dans ce sens : l’expédition Van Kerkhoven en 1890 et l’occupation du Soudan méridional. En 1894, l’Angleterre, reconnaissant les faits, conclut un traité par lequel elle accordait à bail à l’EIC tout le bassin sud du Nil, dans le souci d’écarter la France de cette région. Mais cette dernière ne se laissa pas faire et fit pression pour que Léopold II renonce aux bénéfices de cet accord et ne garde que le droit d’occuper la partie la plus méridionale du bail, la fameuse enclave de Lado. Léopold II ne désarma pas. Il organisa en 1896 la fameuse expédition Dhanis. On sait à présent qu’elle visait non seulement à atteindre l’enclave de Lado, mais surtout à aller au-delà, à dépasser la région où la France interdisait toute occupation, c’est-à-dire le parallèle de Fachoda en direction de Khartoum, et de planter le drapeau de l’EIC au bord du Nil. Ceci n’était d’ailleurs pas définitif puisque, au-delà de Khartoum, le roi pensait à 1 Erythrée, qu’il avait déjà proposé à l’Italie de lui céder à bail. Parti des rives du Congo, cet empire aurait pu s’étendre jusqu’à la mer Rouge (Stengers J., 1989 : 57-60. 105- 106). On sait comment ce grand rêve s’acheva : l’expédition Dhanis fut anéantie par la révolte. L’occupation de Lado ne subsista que jusque 1906 : par un nouvel accord avec l’Angleterre, Léopold II acceptait que l’EIC se retire de l’enclave de Lado après sa mort.

Les premières précisions cartographiques dignes d’intérêt, figuraient d’une part dans la Déclaration de Neutralité notifiée le 1er août 1885 aux puissances signataires de l’Acte général de Berlin et d’autre part, dans la Déclaration complémentaire du 18 décembre 1894 (BO, 1888 : 252). En reportant sur une même carte les frontières indiquées par les deux Déclarations, on ne peut s’empêcher de faire les constats suivants (carte 15) : depuis 1894 jusqu’à nos jours, les limites du pays sont demeurées stables, exepté quelques rectifications dues aux opérations de bornage.

Par contre, entre 1885 et 1894, elles ont connu des modifications énormes : le Congo a perdu, à l’ouest, au profit du Congo, le triangle rectangle dont la pointe repose sur Lukolela au 1er degré de latitude sud, l’un des côtés étant représenté par le 17e méridien est de Greenwich et l’autre par le 4e parallèle de latitude nord, et dont l’hypoténuse est constituée par le cours du Congo-Ubangi. En revanche, il avait gagné plusieurs autres territoires. Au nord, il reprenait à la République centrafricaine actuelle la large bande d’Ubangi et de l’Uélé, s’étendant entre le 4e parallèle de latitude nord, le cours de l’Ubangi-Bomu et la crête du Congo-Nil ; à l’est, il gagnait la région aurifère de Kibali-Ituri comprise entre le 30e méridien est et la crête de partage des eaux du Congo-Nil ; au sud, il s’était enrichi des territoires immenses des Lunda-Cokwe, formés par la partie méridionale du Kwango, du Kasaï et du Lualaba- Ouest, descendant en dessous du 6e degré de latitude sud (Jentgen P., 1951 : 21-22).

Les changements ultérieurs furent minimes ; ils firent l’objet de quelques autres conventions conclues entre l’État indépendant du Congo ou la Belgique et les Puissances voisines. Voici du reste un aperçu de toutes les Conventions qui ont eu lieu depuis le début, c’est-à-dire depuis celle conclue avec l’Allemagne le 8 novembre 1884 jusqu’à la dernière, avec le Portugal le 22 juillet 1927.

La frontière avec Kabinda a fait l’objet de la Convention du 14 février 1885 ; celle avec les pays de l’Afrique équatoriale française (Congo, Centrafrique) a été déterminée par la Convention de Paris du 5 février 1885 à laquelle participait Jules Ferry mais elle dut subir quelques rectifications lors des Protocoles de Bruxelles du 29 avril 1887, et de Paris du 14 août 1894, ainsi qu’au cours des Déclarations échangées entre les deux gouvernements à Bruxelles le 23 décembre 1908.

Quant à la frontière orientale, il en a été question pour la première fois dans la Convention du 8 novembre 1884 par laquelle l’Allemagne reconnaissait le pavillon de l’AlC ; mais celle-ci a connu, elle aussi, des modifications d’abord par la Déclaration de neutralité du 1er avril 1885, ensuite par la Déclaration de Bruxelles du 18 décembre 1894 et enfin par les Conventions conclues avec chacune des puissances voisines. Vis-à-vis du Rwanda-Urundi, possession allemande qui deviendra territoire sous mandat belge, la fixation de la frontière datait déjà de la Convention du 8 novembre 1884. Elle n’a connu que des explicitations, des mises au point de détails, par exemple lors de la Convention de Bruxelles du 11 août 1910, approuvée par la loi belge du 4 juin 1911 (BO, 1911 : 683). Avec l’ancienne possession allemande de Tanganyika, devenue depuis lors la Tanzanie, le tracé frontalier, facilité par la présence du lac Tanganyika, n’a pas eu besoin d’être déterminé de manière plus précise par une Convention internationale. Celui-ci doit donc être considéré comme la ligne médiane du lac. En revanche, pour le territoire britannique de la Rhodésie du Sud, qui deviendra plus tard la Zambie, le tracé frontalier fort sinueux a fait l’objet d’une Convention signée à Bruxelles le 12 mai 1894. Avec le Portugal, la situation n’a pas été facile : le litige frontalier a fait l’objet d’une succession de dispositions ; d’abord la Convention de Berlin du 14 février 1885, ensuite celle de Bruxelles du 25 mai 1891 déterminant les délimitations dans la région Lunda, puis surtout celle de Saint-Paul-de-Loanda, du 22 juillet 1927, approuvée par la loi du 12 janvier 1928 où l’on procéda par échange de terres (Jentgen P., 1951 : 22-61).

La délimitation de l’actuelle frontière nationale demanda donc un travail ardu et long. Elle fut le fruit de négociations nombreuses mais où n’entraient nullement en ligne de compte les formations ethniques en place. C’est ainsi que les anciennes entités politiques ont été dispersées. L’ancien royaume du Kongo fut découpé entre l’Angola, l’EIC et le Moyen-Congo ; l’empire Lunda entre l’Angola, EEIC et la Rhodésie du Nord ; l’empire Luba entre l’EIC et la Rhodésie du Nord , le domaine des Bami se retrouve à la fois à l’EIC et au Rwanda-Urundi ; les Zandé entre l’EIC et le Soudan et l’Ubangi-Chari ; les Ngbandi entre l’Ubangi-Chari et l’EIC.

Que le tracé frontalier ait été laborieux, cela est évident et il fallut toute l’adresse d’un Léopold II pour y parvenir. Pour s’en convaincre, il suffit de se rappeler par exemple comment s’est déroulée la récupération de l’embouchure du fleuve, pour éviter que le nouvel Etat soit étouffé par l’absence d’un débouché à la mer. Le Portugal, pour faire prévaloir ses droits sur cette embouchure avait eu recours à la protection de l’Angleterre lors du traité anglo-portugais du 26 février 1884 qui interdisait à toutes les puissances l’accès à celle-ci. Comment contourner cet écueil ? Léopold II s’employa d’abord à faire reconnaître l’AIC par la jeune grande puissance des USA. Ce qui fut fait en avril 1884. Ensuite il offrit à la France le droit de préférence sur le territoire congolais. Celle-ci accepta. Ce droit de préemption signifiait que les territoires de l’AIC reviendraient automatiquement à la France en cas de dissolution de cet organisme. L’Allemagne et l’Angleterre se retrouvèrent devant un fait accompli. Pour ne pas avoir à affronter la domination française dans le bassin du Congo, il fallait adopter les positions de celle-ci et reconnaître l’AIC. Ce que fit l’Angleterre le 16 décembre 1884. Le Portugal se retrouva isolé et fut bien obligé de reconnaître l’EIC (Banning E., 1927 : 6).

Parfois, les rivalités frontalières suscitèrent des conflits armés par personnes interposées. Les épisodes de guerre évoqués ont été pour la plupart des batailles menées dans l’espoir d’élargir les frontières au maximum. Certains conflits sont restés célèbres dans l’histoire de la conquête coloniale à cause de l’importance qu’ils ont eue pour la suite des événements. Stanley et Savorgnan de Brazza ont donné le ton dans la course qui les opposa pour l’occupation du Pool. Cette opposition survit encore aujourd’hui dans la position concurrentielle et donc conflictuelle de Brazzaville et de Kinshasa et les rapports tumultueux qu’entretiennent ces deux métropoles. La cession du Kwilu-Niari aux Français a rétréci considérablement 1 espace maritime du Congo. Sans cet arrangement, le littoral du Congo aurait été plus long, rendant par le fait même possibles bien des réseaux d’échange.

L’occupation puis la perte de l’enclave de Lado dans le nord-est ont provoqué des réactions. Comme on l’a vu, malgré l’échec de l’expédition Dhanis, T occupation du sud du Soudan se réalisa partiellement avec cette enclave. Mais à la Convention du 9 mai 1906, on décida que toute cette région devait être abandonnée au profit de l’Angleterre ; celle-ci préféra ménager l’Egypte, qui avait également quelque ambition sur cette région. On allait évoluer vers le statut du Soudan anglo-égyptien. L’évacuation de l’enclave et du Bahr el-Ghazal se fit en 1907. La grande conquête de l’EIC ne demeura plus qu’un souvenir, avec un nom glorieux comme Redjaf, et la victoire de Chaltin (F.P., 1952 : 325-348).

A part la question frontalière qui s’est réglée progressivement, l’autre préalable à la structuration administrative du pays était le choix d’une capitale.

On sait que, depuis 1880, Vivi était la base à partir de laquelle l’occupation du pays prenait forme. Fondé en octobre 1879, ce poste, à l’extrême limite de la navigation sur le fleuve, pourtant bâti sur un sol sablonneux, passait en effet pour être le point de départ idéal pour la conquête de l’arrière-pays ; c’était effectivement le cas. De là, comme on l’a dit, Stanley avait créé trois autres postes en aval du Pool : Isangila, Manianga et Kintambo ; le capitaine Hanssens en fit autant dans la direction du haut-fleuve et créa les postes de Bolobo, de Kwamouth, d’Irebu et de Lukolela ; von Wissmann, qui séjourna dans le pays de Mwant Yav, s’orienta vers le Kasaï et institua le poste de Luluabourg, la future ville de Kananga. D’autres en firent autant dans la direction du Kwilu-Niari… En avril 1884, on dénombrait une trentaine de stations créées au départ de cette base qui comptait à l’époque 128 Européens (MG, n° 4, 18 mai 1884). Station la plus importante à l’époque de l’AIC, Vivi fut confirmée dans ce statut lorsque l’AIC se transforma en EIC. Le colonel Francis de Winton qui y résidait déjà comme représentant de Léopold II, président de l’AIC, y fut maintenu avec le titre d’administrateur général. Il fut nommé responsable des institutions administratives qu’on y installa.

Pourtant cette localisation posait un problème. Depuis que la rive droite du Pool, grâce au traité passé entre Savorgnan de Brazza et Makoko, avait échappé à l’occupation léopoldienne, l’avenir des postes créés sur cette rive était compromis. C’était le cas de Isangila, Manianga et Vivi. De plus ce site, qui servait de capitale, se prêtait difficilement à un certain développement à cause de son terrain sablonneux et de sa localisation portuaire difficile. Techniquement parlant, c’était même une erreur que d’avoir pensé à installer un port à pareil endroit (Chapaux A., 1894 : 431). Il fallait donc déménager mais pour aller où ? A Boma ?

Effectivement, Boma aurait dû jouer le rôle de base de lancement des stations de l’arrière-pays dès le début et donc, servir de capitale à l’EIC. S’il ne l’avait été, c’est parce qu’il se situait totalement en dehors de l’influence de Léopold II. D’abord vassal du Mani Kongo, Boma avait ensuite joué un rôle important dans le développement de l’activité commerciale, en tant que carrefour entre le royaume du Kongo, la région du Pool et l’Europe. Ce statut fut confirmé par l’expédition Tuckey qui témoigna que des transactions commerciales importantes se déroulaient à cet endroit, sur la rive droite du fleuve, et que le souverain portant le titre de Tshinu résidait à Mbanza-Emboma (Bontinck F., 1979 : 279-297). A cet endroit s’étaient installées pratiquement toutes les factoreries des puissances engagées dans la traite, notamment Hatton et Cookson de Liverpool (Angleterre), Jules Lasnier Daumas et Lartigue de Bordeaux (France), Nieuwe afrikaansche handels Vennootschap d’Amsterdam en abrégé NAHV (Hollande), etc.

Mais en 1878, un grave conflit opposa les Tshinu aux factoreries suite à leur décision d’augmenter le taux de transit des produits commerciaux. Ce conflit se solda par l’échec de l’aristocratie locale, ce qui brisa à jamais son prestige (Delcommune A., 1922 : 103). Entre-temps les Spiritains français y débarquaient en mai 1880 et jetaient, comme on le verra plus loin, les bases de ce qu’il est convenu d’appeler la seconde évangélisation du pays. Les factoreries en place et l’implantation des missionnaires français avaient déjà suffi, bien avant l’action de l’AlA et du CEHC, à donner son importance à la ville.

Pour des raisons tactiques, Léopold II se désintéressa d’abord de Boma ; il s’engagea même auprès de la Société hollandaise NAHV à ne pas faire concurrence aux factoreries qui s’y étaient établies. Mais après s’être débarrassé de ses souscripteurs gênants, lors de la suppression de la CEHC, il commença à manifester de l’intérêt pour ce site important. Alexandre Delcommune, le premier Belge à se fixer à Boma pour le compte d’une factorerie française, se chargea de cette mission délicate, manipulant l’aristocratie politique locale et exploitant ses dissensions avec les factoreries européennes. Malgré la signature du traité anglo-portugais en février 1884. cet agent léopoldien obtint la reconnaissance de la souveraineté de l’EIC par les autochtones de Boma. L’Acte général de Berlin répartit le pays du bas-fleuve entre l’AIC, la France et le Portugal, et Boma revint à l’AIC devenue l’EIC à partir de ce moment-là (Delcommune A., 1922 : 144-145).

En avril 1886, Boma devint le siège de l’EIC. Plusieurs raisons justifiaient cette décision ; non seulement Vivi posait un problème quant à sa situation, mais il était nécessaire de mettre un terme aux ambitions du Portugal sur Boma. De plus, cette ville était la mieux connue des Européens ; c’est là qu’ils résidaient surtout et qu’ils pouvaient communiquer plus facilement avec l’Europe. Il était normal pour eux que le siège du Gouvernement de l’EIC soit situé dans la station la plus importante du pays. Par ce transfert, c’est l’administration locale elle-même qui gagna en consistance. Dès le 17 avril 1887, un Décret royal plaça le gouvernement local sous la haute direction non plus d’un Administrateur général, mais d’un Gouverneur général, représentant du Roi, assisté d’un Inspecteur général, d’un Secrétaire et d’un certain nombre de Directeurs. Un autre Décret royal, celui du 22 juin 1889 créa les fonctions de vice-gouverneur général et fixa les services de l’État à sept directions administratives.

Boma était à la fois la capitale de l’EIC et le chef-lieu du district portant ce nom. En janvier 1898, ce district comptait deux cent quarante-huit Européens dont deux cent dix à Boma même. C’est à Boma que le pays connut en 1908 le transfert du statut de « EIC » à celui de Congo belge. L’inspecteur d’État Ghislain, au nom du vice-gouverneur absent, proclama l’annexion en ces termes : « J’ai l’honneur de faire savoir au personnel de l’EIC, à tous les résidents non indigènes des races européennes et de couleurs, et à tous les nationaux, qu’à partir du 15 novembre 1908, la Belgique assume la souveraineté sur les territoires composant l’EIC » (MG, 1908 : 708). Boma devint ainsi la première capitale de la colonie belge et joua ce rôle pendant onze ans. Par la suite, il fut menacé dans son statut de capitale. On lui reprochait sa position géographique nettement excentrique par rapport au reste du pays. Déjà à l’époque de l’EIC, Wauters notait ceci :

Il est probable que Boma, dont la situation n’est pas suffisamment centrale, ne demeurera pas la capitale de l’État ; il est question du transfert de l’administration à Stanlep-Pool ; il est aussi possible que l’on choisisse un emplacement entre le Pool et le Bas-Congo sur les hauts plateaux que dessert le chemin de fer (Wauters A.J., 1889 : 437-438).

Boma subissait effectivement la concurrence sérieuse de Léopoldville, située au milieu d’une population dense, juste en face de M’Fua, centre des opérations françaises. Sa situation avantageuse le désignait comme capitale du vaste empire belge. A peine quatre ans après l’annexion du Congo à la Belgique, Georges Moulaert, alors commissaire de district du Moyen-Congo, celui-là même dont le nom allait désigner un des quartiers de Léopoldville, plaida auprès des gouverneurs généraux Wahis (le 12 février) et Fucks (le 15 juin) pour que la capitale du Congo soit installée sur les rives du Pool (Whyms, 1956 : 33). L’Arrêté Royal du 1er juillet 1923 opta pour le transfert. Pourtant, ce n’est qu’en octobre 1929 que le déménagement eut lieu de manière effective et que Léopoldville commença à exercer effectivement son rôle de capitale. Boma l’avait été pendant quarante-trois ans, au cours desquels il avait vu défiler sept gouverneurs généraux, d’abord de l’EIC et ensuite du Congo belge : Camille Janssens (1887-1890), Th. Wahis (1892-1912), F. Fuchs (1912-1916), E. Henry (1916-1920), M. Lippens (1921-1923), M. Ruttens (1923-1927) et A. Tilkens depuis 1927 (voir tableau 12).

La station de Léopoldville existait depuis décembre 1881. Quatrième station à avoir été créée, elle se situait au point de jonction des caravanes venant de l’océan et du bief navigable le plus important du fleuve. C’était un lieu de passage obligé. La firme hollandaise NAHV fut la première à y installer une factorerie. Le 1er avril 1886, elle acquit son premier statut administratif en devenant le chef-lieu du district de Stanley-Pool. Le 16 mars 1896, la future capitale inaugura sa nouvelle gare. Georges Moulaert fut nommé commissaire de district en 1907 et en 1908, quand le pays changea de statut, Léopoldville reçut la visite de Jules Renkin, le premier ministre des Colonies du royaume de Belgique. A l’époque, la ville comptait 2 531 Européens dont 1 755 Belges et 776 Etrangers contre 37 634 Noirs.

Le transfert fut retardé de 1923 à 1929, parce qu’on ne voulait pas que Léopoldville soit une capitale de fortune à l’instar de Boma et de Vivi. Il fallait un site qui puisse se prêter à l’érection de bâtiments administratifs ; de plus, on tenait à y construire d’abord un quartier neuf. Pendant cette période intermédiaire, son statut privilégié n’avait fait que s’affermir. En effet, l’Ordonnance n° 58/56 du 10 août 1923 l’éleva au rang de district urbain pendant que Boma jouait toujours le rôle de capitale. Plus tard, en 1933, Léopoldville devint à la fois capitale du Congo belge, chef-lieu de la province de Léopoldville et chef-lieu du district urbain de Léopoldville. En 1941, les autorités coloniales substituèrent le terme de district urbain à celui de ville, dotée d’une personnalité juridique. On sait que cette ville a réussi à conserver son importance même après la colonisation, lorsqu’elle a repris son nom véritable, à savoir Kinshasa (Whyms, 1956 ; Mpinga H., 1967 ; Kolonga M., 1979 ; VanhoveJ., 1968).

Depuis la capitale, il fallait assurer la gestion de l’État et mettre en place une structure administrative efficace. L’État léopoldien d’abord et le Congo belge ensuite y avaient pensé. Soulignons que cet État comptait deux centres de décision : Bruxelles, la capitale de la métropole où résidait le roi-souverain et Viui ou Boma, la capitale de l’État (et plus tard de la colonie) qui constituait le centre d’exécution des décisions de la métropole. Nous allons examiner tour à tour ces deux instances.

A Bruxelles, l’AIA puis le CEHC et l’AIC s’étaient reposés sur une administration réduite à sa plus simple expression. En 1879, au moment où le CEHC fut dissous, le personnel de cette administration se limitait pratiquement à une personne, le colonel M. Strauch qui avait succédé dans cette fonction au baron J. Greindl. Il était assisté dans sa tâche par quelques officiers d’ordonnance du roi. En 1882. Strauch fut nommé président de l’AIC tout en demeurant secrétaire général de l’AIA. C’est à ce titre qu’il négocia avec les différents participants de la Conférence de Berlin la reconnaissance des territoires occupés par son association. Avec la création de l’EIC, l’administration se structura davantage. Elle aboutit à la création de trois départements : l’Intérieur, les Finances et les Affaires étrangères, la Justice et les Cultes. Les responsables de ces départements furent des administrateurs, puis des secrétaires d’État à partir de septembre 1891. Mais le Décret du 1er septembre 1894 centralisa encore l’organisation de l’administration centrale. Celle-ci consista alors en un seul secrétaire d’État assisté d’un cabinet, de trois secrétaires généraux (des départements des Affaires étrangères, de l’Intérieur et des Finances) et d’un trésorier général. L’administration centrale conserva cette structure d’organisation pratiquement jusqu’à la transformation de l’État en colonie de la Belgique. Entre 1894 et 1908, elle ne connut en effet qu’une seule modification de type conjoncturel : M. Van Eetvelde qui exerçait les fonctions de secrétaire d’État depuis cette date, dut démissionner en 1901 ; Léopold II ne crut pas utile de lui trouver un remplaçant et devint lui-même son propre secrétaire d’État, de 1901 à 1908 (Vanhove J., 1968 : 7-14).

C’est cette administration que le législateur belge préféra commuer en « Ministère des Colonies » en 1908. Juridiquement, ce changement de statut s’effectua le 15 novembre 1908, conformément à l’Arrêté Royal du 4 novembre 1908 qui fixa à cette date la prise en main par la Belgique du droit de souveraineté sur les territoires de l’ancien EIC (Vanhove J., 1968 : 20). Léopold II, souverain de l’EIC, perdit cette prérogative sans avoir jamais vu cet État dans la réalité. Il exerça pourtant un pouvoir plus qu’absolu, se déclarait « propriétaire » du Congo. Il est difficile aujourd’hui de justifier et surtout de comprendre une telle prétention. Il n’empêche qu’elle était réelle : Léopold II estimait posséder notre Congo comme on peut posséder un terrain ou une maison. C’est ainsi que dans son testament, en 1890, il légua à la Belgique ses « droits souverains ». Pour retrouver un tel absolutisme, note-t-on en Belgique, il fallait remonter aux rois mérovingiens (Stengers J., 1989 : 93).

Pourtant Léopold II n’avait rien d’un souverain médiéval ; il était capable de se conformer aux institutions de son époque. A l’égard de la Belgique, il était roi de droit constitutionnel et on considère que, de tous les souverains belges, c’est lui qui fut le plus scrupuleux dans l’application des règles constitutionnelles. C’est uniquement vis-à-vis du Congo que sa gestion ne fut régie par aucune norme précise puisqu’il n’avait même pas à en rendre compte auprès du gouvernement belge.

Sur le terrain, le roi souverain était représenté par un administrateur général, Sir Francis de Winton, qui succéda à Stanley dans cette fonction et qui eut à proclamer, on l’a vu, la fondation de l’État à Vivi le 1er juillet 1885. Peu après, le titre de « gouverneur général » se substitua à celui d’administrateur général. A Boma, l’administration centrale fut composée du gouverneur et de ses adjoints (vice-gouverneur général, inspecteur d’État), d’un secrétariat et de services administratifs (directions de la Justice, de la Marine et des Travaux publics, du Service administratif, de l’Agriculture, de l’Industrie et des Mines, des Travaux de défense, de la Force publique et des Finances) (Vellut J.L., 1974 : 115-116). A part quelques réajustements administratifs, cette structure demeurera à peu près inchangée, jusqu’en 1960.

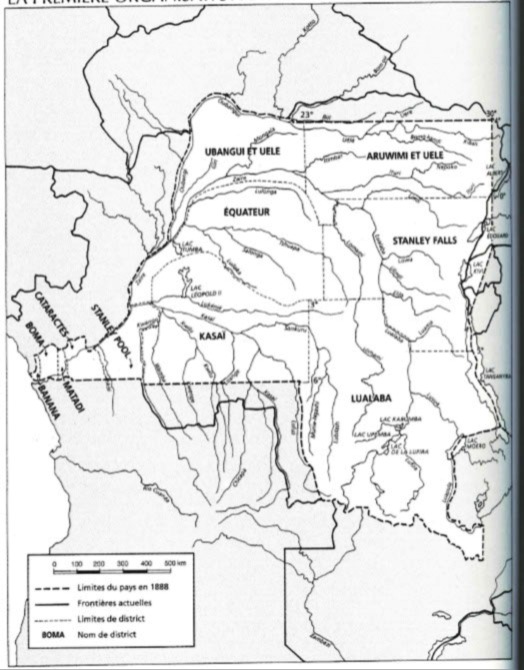

L’histoire administrative proprement dite du Congo prit corps en 1888, quand le pays connut pour la première fois une structuration interne mise en place pour les impératifs de la nouvelle gestion. En effet, par Décret Royal du 1er août 1888, le pays fut divisé en onze districts : Banana, Boma, Matadi, Cataractes, Stanley-Pool, Kasaï, Equateur, Ubangi et Uélé, Aruwimi et Uélé, Stanley-Falls et Lualaba. Administrés par des commissaires assistés par des adjoints, les districts constitués par ce décret étaient pratiquement délimités par des frontières conventionnelles : parallèles, méridiens, limites de bassins fluviaux, cours d’eau et lacs (carte 16). Ceci trahissait une connaissance encore élémentaire de la géographie et de la population. Le décret était d’une portée politique suffisamment explicite. Il entendait démontrer que l’EIC occupait effectivement et contrôlait les territoires qu’il revendiquait.

On notera que l’actuel Bas-Congo, le pays allant de la côte atlantique au Pool, regroupait à lui seul cinq districts. Toutes les autres régions se partageaient les six autres districts. Le tracé n’avait pas obéi aux mêmes motivations dans l’une et l’autre série de districts. Dans le secteur côtier, le découpage était essentiellement un acte de souveraineté, soucieux de la protection des limites frontalières : le commissaire de district de Banana devait faire respecter les droits du nouvel État depuis l’océan Atlantique jusqu’à la crique de Malela, celui de Boma en faisait autant jusqu’à l’embouchure de la rivière Ango-Ango, celui de Matadi assurait cette protection jusqu’aux rivières Lufu sur la rive gauche du fleuve et Ntomba sur la rive droite. Cette dernière rivière marque encore aujourd’hui la limite occidentale de la zone de Luozi. Dans le Mayumbe, les districts étaient délimités par les méridiens de la crique de Malela et l’embouchure de Ango-Ango.

La concentration des districts sur le secteur côtier obéissait aussi au souci de favoriser la rentabilité économique de la partie du pays la plus apte à assurer les premières exportations ; de 1887 à 1891, l’huile de palme et les noix palmistes du Mayumbe et du Bas-Congo représentaient respectivement 15,7 % et 23,7 % des recettes d’exportation de l’EIC (Plan décennal, 1949 : 582).

EVOLUTION DES FRONTIERES – Carte 15

LA PREMIERE ORGANISATION DU PAYS EN 1888 – Carte16

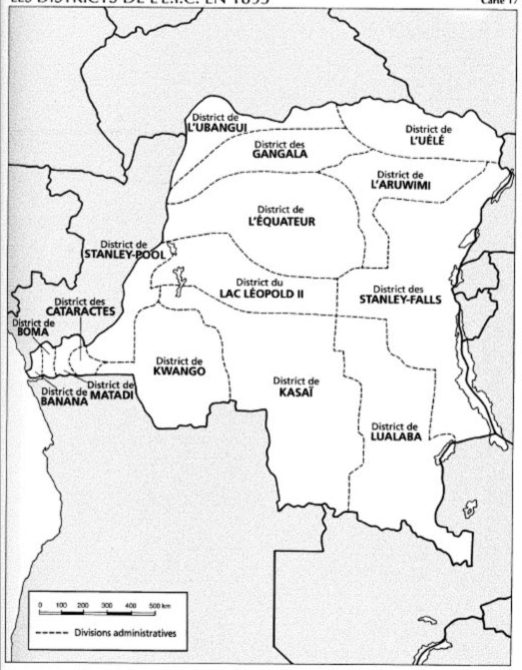

LES DISTRICTS DE L’E.I.C. EN 1895 – Carte 17

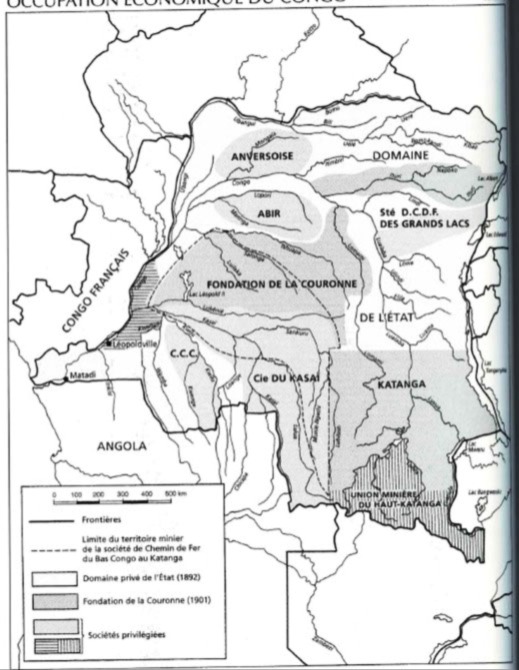

OCCUPATION ECONOMIQUE DU CONGO – Carte 18

Dans les autres régions, le découpage en districts s’est plutôt opéré en fonction de la lutte contre les Arabes et les Swahili. La délimitation de Stanley-Falls a tenu compte de la nécessité de bloquer l’extension de l’influence arabe et d’éviter dans le nord une jonction possible avec le courant madhiste. Le 23e méridien Est, choisi comme ligne de démarcation entre l’Ubangi-Uélé et l’Aruwimi-Uélé d’une part et le Kasaï et le Lualaba d’autre part, correspond à celui de l’embouchure de l’Itimbiri. Son choix découle de la nécessité de diviser en deux la protection de la frontière nord, jugée trop vaste. La division purement conventionnelle entre les régions actuelles de l’Equateur et du Haut-Congo tire son origine de là. Le reste était structuré en fonction du fleuve, des affluents et des rivières qu’il draine. Les responsabilités se répartissaient comme suit : le commissaire de district de Stanley-Pool s’occupait de la liberté de navigation et du respect des lois de l’EIC jusqu’au bassin de Kasaï ; celui de l’Equateur exerçait cette responsabilité du Kasaï à Mbandaka ; celui de l’Ubangi- Uélé de Mbandaka à l’Itimbiri et celui de Aruwimi-Uélé, enfin, avait pour mission d’arrêter les poussées des Swahili vers le nord et l’ouest. Enfin, la crête septentrionale du bassin du lac Maindombe, adoptée comme limite des districts du Kasaï et de l’Equateur en 1888 marque aujourd’hui encore la frontière entre les régions de Bandundu et de l’Equateur.

On constatera qu’une bonne part des intuitions, qui ont présidé à la délimitation de ces premiers districts, ont prévalu jusqu’à nos jours et déterminent encore des éléments de l’organisation territoriale du Congo contemporain (De Saint Moulin L., 1988 : 198-202).

Certains changements allaient s’opérer. Le 10 juin 1890, un nouveau Décret créa un douzième district appelé « Kwango oriental ». Par cet acte, Léopold II s’appropria les parties du Kwango, aujourd’hui intégrées au territoire national. L’appellation de « Kwango oriental » indiquait que l’EIC revendiquait uniquement les terres situées sur la rive droite du Kwango. Malgré tout, le Portugal protesta vivement avant de consentir à ratifier en 1891 l’état actuel de la frontière entre le Congo et l’Angola (Mukoso Ng’ekiel, 1981 : 106-110).

Au fil des temps, plusieurs modifications furent apportées de manière pragmatique : le 25 juin 1889, le gouverneur général décida que le district de 1 Equateur serait provisoirement géré par le commissaire de district de l’Ubangi-Uélé. La conjonction des deux districts fournissait d’ores et déjà une première configuration de la région actuelle de l’Equateur. En 1892, le roi institua une région administrative du lac Tanganyika, correspondant approximativement à la zone de guerre contre les Arabisés. En 1895, le nombre des districts fut porté à quinze, et certains furent subdivisés en zones mais cette disposition ne fut pas générale (carte 17). Dans la même optique pragmatique, le district des Stanley-Falls fut nommé « Province orientale » et son chef-lieu, Stanleyville, mais sans changement de délimitation ni d’attribution. En 1904, des secteurs furent créés en tant qu’unités administratives de police. Cette organisation arbitraire à laquelle s’ajoutaient des pouvoirs particuliers accordés à telle ou telle compagnie laissait libre cours à l’anarchie. Il a fallu attendre l’avènement du Congo belge, qui succéda à l’EIC, pour que l’on se préoccupât de rétablir l’ordre par l’harmonisation des structures et l’instauration d’une hiérarchie de pouvoir clairement définie. Dans un Arrêté Royal promulgué en 1910, une des premières mesures ramenait le nombre de districts à douze : c’était l’aboutissement des vicissitudes de l’histoire administrative de l’EIC (Vellut J.L., 1974 : 111-115). Par la suite, d’autres types de changement interviendront pour répondre aux impératifs du second ordre colonial.

2 LA MORPHOLOGIE DE L’EXPLOITATION ÉCONOMIQUE

L’impératif économique, nous l’avons vu, fut la première motivation à la base de cette aventure léopoldienne. La pierre angulaire de l’exploitation économique résidait dans l’attitude adoptée à l’égard de la question foncière. La production de cueillette, les prospections minières et la production agricole qui allaient suivre n’étaient que les conséquences de cette première attitude.

Le régime léopoldien répartit les terres locales en trois catégories : les terres indigènes, les terres vacantes et les terres concédées à des tiers, personnes physiques ou morales.

La notion de « terres indigènes » n’a jamais été définie avec précision. D’après les textes réglementaires de 1885-1886, on entendait par là les terres occupées par des populations indigènes sous l’autorité de leurs chefs et régies par les coutumes et les usages locaux. Or, d’après l’entendement congolais, toutes les terres entraient dans cette catégorie et il n’y en avait pas qui fussent « libres ». En effet, la terre que l’on possède ne se limite pas à la superficie du village. Les immenses surfaces destinées à la chasse, à la pêche et à la cueillette auraient dû être considérées comme « rentabilisées », et donc respectées en tant que telles. C’est au sein de ces surfaces que le village changeait d’implantation, devant la nécessité constante de conserver une distance réduite par rapport aux régions d’approvisionnement. On ne comprit pas les choses de la sorte, de même qu’on négligea le culte des ancêtres qui n’autorisait pas que l’on puisse « céder » la terre. Or, jusqu’au Décret du 3 juin 1906, le nouveau pouvoir estima que n’appartenaient aux autochtones que les terres habitées, cultivées et exploitées suivant les usages locaux, ce qui signifiait : presque rien, vu le dépeuplement qui s’était opéré. Du reste, d’après les lois de l’EIC, ces terres « indigènes » pouvaient à tout moment changer de statut si un étranger venait à s’y intéresser. La loi coloniale, dans ce cas-là, autorisait les villages qui s’y trouvaient enclavés, à continuer leur activité agricole et d’autosubsistance tant que le mesurage officiel n’avait pas encore été effectué ; après le mesurage, il fallait penser au déménagement. Les terres indigènes étaient en définitive des terres en sursis auxquelles les Etrangers n’avaient pas encore trouvé d’affectation, mais qui étaient habitées par les autochtones.

Devant une étendue dépourvue de villages, les terres étaient simplement déclarées « vacantes », donc propriété de l’État. L’idée de déclarer terres domaniales toutes les étendues non occupées par les autochtones était une technique qui avait fait recette ailleurs… En Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Léopold II s’était fort bien informé. En s’emparant des terres vides, l’État empêchait les colons de venir s’installer sans devoir quelque chose à l’administration. A la place des propriétaires autochtones, c’est l’État qui encaissait le profit d’une telle redistribution générale des terres. Cette attitude était par ailleurs la conséquence de la conquête qui venait de se réaliser, confirmée ou sinon appuyée par les arguments juridiques issus de la Conférence de Berlin. Sur ces terres domaniales, on reconnaissait encore aux autochtones les droits de cueillette mais ceux-ci étaient temporaires et pouvaient être suspendus ou supprimés. En réalité, les Congolais ne se savaient pas expropriés tant que l’État ne vendait pas ou ne cédait pas la terre à un tiers.

Les terres vacantes étaient réparties en terres non mises en valeur et en domaine national, exploité en régie pour permettre à l’État de financer les dépenses de première installation. Au départ, le système mis en place imposait aux autochtones habitant le domaine national de fournir une certaine quantité de produit de cueillette (caoutchouc). De cette quantité, une portion était prélevée en guise d’impôt, une autre était échangée contre des produits importés (sel, cotonnade, etc.). Toutefois, cela ne suffisait pas à couvrir les multiples besoins de l’État. Léopold II pensa alors faire appel aux capitaux privés, dont les taxes à l’importation et à l’exportation allaient renflouer les caisses de l’État. Un problème subsistait, là aussi, car on doutait encore de la rentabilité du jeune État. Il fallait offrir des garanties. Le roi s’inspira une fois de plus des recettes qui avaient présidé au développement de l’Amérique et de l’Australie. Là-bas, de grandes concessions avaient été cédées à d’importantes compagnies de chemin de fer et elles étaient devenues les artisans de la mise en valeur du pays. Il pensa en faire autant, et concéder de vastes régions à des sociétés qui jouiraient de la liberté la plus totale pour disposer tant des populations que des ressources qu’on pourrait découvrir. Les « terres vacantes » étaient donc le capital à partir duquel tout allait se bâtir (Kimena K.K., 1984 : 279-292).

Pour mieux comprendre la logique de cette politique dans ses grandeurs et servitudes, il faut resonger à l’ambition première de Léopold II. Quand il s’était engagé dans l’aventure coloniale, il n’avait dissimulé ni son objectif final, ni le type de colonisation qu’il voulait voir s’instaurer. Encore duc de Brabant, au retour de son voyage d’Orient, Léopold II n’avait-il pas offert à Frère-Orban, ministre des Finances (en réalité premier ministre, puisque à l’époque cette fonction n’existait pas encore officiellement), une pierre de l’Acropole sur laquelle il avait pris soin de faire graver une phrase prophétique : « Il faut une colonie à la Belgique ». La colonisation, il entendait la mener comme on mène une « affaire » en se préoccupant avant tout de la rentabiliser, le profit devant à tout prix dépasser les dépenses. En 1885, au lendemain de la création de l’EIC, quand les Chambres belges accordèrent à Léopold l’autorisation d’être souverain du Congo, ils s’entendirent fort bien sur le fait que les deux États sur lesquels ce même roi devait régner désormais devaient être entièrement distincts, leurs administrations et leurs finances complètement indépendantes les unes des autres. Dans l’esprit du roi, les choses étaient encore plus claires. Non seulement la gestion devait être séparée (pour ne pas attirer sur lui les foudres de l’opinion belge et des Chambres), mais l’État du Congo devait apporter à la Belgique de larges profits tout comme les colonies indonésiennes vis-à-vis de la Hollande. Le succès de cette entreprise était garanti par l’attrait qu’exerçait le bassin du Congo sur les amateurs du commerce de traite. L’État, mieux qu’une entreprise privée, pourrait, en s’organisant bien, en retirer un plus grand profit.

Mais le gain supposait d’abord l’investissement. Comment Léopold II pourrait-il financer la réalisation de cet État ? Comment avait-il assuré son aventure coloniale ? A partir de la création de l’AIA, il prit l’option de payer de sa personne, en faisant appel à sa fortune personnelle, pour prendre en charge les frais qu’impliquaient ses initiatives en matière de colonisation. Il n’hésita pas à ouvrir un compte chez son banquier principal, Léon Lambert [1]. Le roi était très riche, par sa femme Marie- Henriette, une archiduchesse qui lui avait apporté en dot une fortune colossale. En réalité, ce n’est pas à proprement parler sa fortune mais plutôt les revenus de celle- ci qui furent investis dans l’aventure coloniale ; ils représentaient une somme non moins considérable, évaluée en totalité à onze millions et demi de francs-or environ (Stengers J., 1989 : 47). Certaines ressources provenaient aussi des fonds recueillis par les comités nationaux de l’AIA. Le Comité hollandais apporta notamment une contribution considérable pour supporter les expéditions du CEHC ; le Comité belge et des souscriptions des membres du CEHC financèrent, pour une part non négligeable, les premières expéditions par la côte orientale. Mais tout cela était insuffisant. Entre 1879 et 1885, le roi eut beau débourser personnellement plus de dix millions de francs-or, son entreprise frôla la faillite avant même que l’EIC n’ait commencé (Stengers J., 1957 : 29). Le territoire qu’il briguait était trop vaste et trop stratégique pour être entretenu par ses seuls fonds. Il fallait que l’État ait ses propres revenus. Autrement dit, il fallait que le Congo de l’époque paie lui-même la facture de sa colonisation.

Les ressources tout indiquées de l’État sont les douanes et les monopoles. Or, dans ces cas-ci, pour faire reconnaître son État par les autres puissances, Léopold II avait promis une liberté commerciale complète. L’EIC serait un État sans douanes, c’est-à-dire un État dont il était le seul à faire les frais, tout en permettant à tous de profiter librement du commerce. A Berlin, l’idée avait paru si généreuse, si merveilleuse qu’elle avait valu au roi des applaudissements unanimes (Stengers J., 1985 : 26).

Dans les faits, l’application de cette disposition présentait des difficultés. Ne l’avait-on pas prévu ? La suite démontrerait que le plus naïf n’était pas celui que l’on croyait. On se mit à tricher. Officieusement, à partir de 1886, l’État instaura le régime des droits de douane sur les produits provenant des territoires français et portugais qui transitaient par Banana. Et on enregistra immédiatement des protestations.

Ces droits d’entrée et le régime douanier n’apportèrent que des revenus fort modestes. Le premier budget officiel de l’EIC, qui date de 1886, ne signale aucune recette. Les premières prévisions dans le domaine datent plutôt de 1887, l’année qui marque le début officiel de cette pratique d’autofinancement (Vanhove A., 1968 : 8-9).

Comme les droits de douane n’apportaient que de maigres revenus, le roi instaura le régime de faire-valoir direct. L’Etat se mit alors à acheter les produits de cueillette à son propre compte pour les mettre en vente. En réalité, cette pratique existait officieusement depuis longtemps. Le produit le plus recherché, à l’époque, était l’ivoire, avant de devenir le caoutchouc. De l’ivoire, il y en avait encore et en grande quantité. Malgré l’intérêt que les Arabes manifestaient depuis des années pour ce produit, il en existait encore de très grosses quantités, entassées au fond des cases dans les villages, surtout dans la grande région forestière. Pendant de longues décennies, dans le passé, les populations autochtones avaient chassé l’éléphant ; elles en consommaient la viande mais conservaient ses défenses pour des raisons de prestige (Mumbanza mwa Bawele, 1988 : 381-422). Les étrangers vinrent ainsi s’emparer impunément de la production de plusieurs années de travail, et en même temps d’une marque de prestige traditionnel.

Les agents de l’État utilisèrent d’abord le troc. L’ivoire était échangé contre des produits européens, généralement de la pacotille, mais qu’on s’arrachait sur les marchés locaux. Ensuite, l’EIC acheta – quand il ne le ravissait pas – l’ivoire amassé par les Arabes. L’argent n’avait pas d’odeur. On se rappellera que Tippo-Tip, en tant que Wali de Stanley-Falls, exigeait que ses pairs lui vendent tout l’ivoire qu’ils collectaient ; lui-même le vendait à son tour aux Blancs. C’est ainsi que Stanley-Falls devint un immense marché d’ivoire. Plus tard les agents de l’État ne se gênèrent pas de confisquer purement et simplement l’ivoire des Arabes, sous prétexte qu il avait été collecté sur le territoire de l’EIC. Pendant « la campagne arabe », presque toutes les victoires étaient suivies de confiscation d’ivoire. Rien que la prise de Kasongo avait permis une prise de vingt-cinq tonnes (F.B., 1952 : 140). D’ailleurs à partir de 1890, le marché d’ivoire d’Anvers se mit à concurrencer sérieusement celui de Liverpool où se traitait pourtant depuis longtemps l’ivoire asiatique et africain de l’empire colonial britannique. Entre 1884 et 1904, l’EIC parvint à y écouler 454 467 défenses pour un poids de 3 660 236 kg au prix moyen de 20 frs le kg, soit un total de 73 204 720 francs (Massoz M., 1989 : 203) [2]. L’ivoire d’origine congolaise était de qualité supérieure, et les gains étaient importants.

Cet effort d’autofinancement ne se réalisa pas sans problèmes. Aussi longtemps qu’il mit en cause le seul monopole commercial des Arabes, il ne suscita aucune contestation sérieuse. Le malheur était qu’il constituait aussi une concurrence pour les sociétés commerciales européennes qui, à partir du Bas-Congo, progressaient de plus en plus vers le haut-fleuve. La concurrence de l’État, l’instance même qui était censée protéger leurs droits, constituait pour elle une réelle provocation ; de plus, ce comportement était en lui-même une remise en question d’une des principales clauses de l’Acte de Berlin. Le roi était contraint de soutenir cette contradiction dans sa politique. Aussi pouvait-il tout au plus ordonner à ses sujets d’être discrets, de fuir la confrontation directe avec les sociétés commerciales et, s’il le fallait, de recourir à des replis tactiques pour éviter les conflits sur le terrain, surtout dans la zone « sensible » de Stanley-Falls. Pour preuve, cette lettre envoyée au lieutenant Van Kerkhoven, le 10 décembre 1887, par le gouverneur général C. Janssens qui lui communique, de manière explicite, les consignes de prudence :

Le courrier officiel vous apportera une lettre concernant l’achat de l’ivoire ; ces instructions viennent de Bruxelles. Vous lirez entre les lignes. Nous pouvons toujours dire que les achats effectués l’ont été là où le commerce régulier n’a pas encore pénétré ou selon les nécessités de notre politique. Si toutefois une maison de commerce s’établit dans le haut, il ne faudra pas acheter dans les environs.

Du reste, les archives relatives à ces transactions, gardées secrètes, firent partie du lot qui fut impitoyablement brûlé (Salmon P., 1988 : 437-460).

Quelles étaient donc ces grandes maisons de commerce qui opéraient au Congo et dont on redoutait le mécontentement ? Il s’agissait essentiellement de la NAHV, de la Sanford Exploring Expédition ainsi que de la CCCI et ses filiales. La Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap (NAHV) fut constituée à Rotterdam en octobre 1880. Cette société était elle-même la reconstitution rénovée d’une autre société, la AHV (Afrikaansche Handels Vereening) fondée en 1868 et liquidée en 1879. L’entreprise fut en contact avec Léopold II par l’intermédiaire du Comité néerlandais de l’AIA et soutint ses initiatives notamment dans la constitution du CEHC. Mais par la suite, elle connut des revers qui provoquèrent la liquidation de l’affaire, et sa reconstitution sous une forme nouvelle. La « nouvelle » société, la NAHV fut prospère et ses affaires en Afrique ne firent qu’augmenter en importance (Wesseling H.L., 1988 : 468-475) [3]. A l’inverse de la NAHV qui était déjà sur le terrain avant Berlin, les deux autres compagnies se constituèrent sur la base de la liberté de commerce qui venait d’y être proclamée. La Sanford Exploring Expédition (SEE) fut créée à Bruxelles le 26 août 1886 par Sanford, Brugmann et Consorts en vue d’entreprendre le commerce de l’ivoire et du caoutchouc dans le haut-fleuve. Ses agents fondèrent la première factorerie européenne de Luebo, au confluent de Luebo et de la Luluwa. On y récoltait l’ivoire et le caoutchouc.

Quant à la Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie (CCCI), elle fut constituée en décembre 1886 à l’initiative du capitaine Thys, officier d’ordonnance du roi et de quelques-uns de ses amis, avec un capital de 1 227 000 francs-or. Cette société fut créée dans le but de pourvoir à la fois à la construction et à l’exploitation du chemin de fer Matadi-Stanley Pool ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exploration des richesses « naturelles » du haut-fleuve. Une année après sa création, elle mit sur pied plusieurs expéditions, à la fois pour entamer les études en vue de la création du chemin de fer (expédition Cambier) et l’exploitation commerciale du bassin du Kasaï et des cours d’eau du haut-fleuve (expédition Delcommune) : elle s’octroya cent cinquante mille hectares le long de la future voie ferrée Matadi- Léopoldville. Deux ans après sa création, elle décida de se subdiviser en plusieurs filiales : la Compagnie des magasins généraux du Congo fut constituée en octobre 1888 avec un capital de six cent mille puis d’un million deux cent mille francs pour l’exploitation des hôtels et des magasins de vente au détail d’articles d’importation, notamment à Matadi et à Banana. La deuxième et la plus importante des filiales de la CCCI fut fondée en décembre 1888 sous l’appellation de Société anonyme belge pour le Commerce du Haut-Congo (S.A.B.) avec un capital initial d’un million deux cent mille francs, porté après à cinq millions cinquante mille francs. Destinée principalement au commerce de l’ivoire et du caoutchouc, elle absorba dès sa création la Sanford Exploring Expédition dont elle reprit les établissements. Elle entreprit de manière systématique l’occupation commerciale du pays du haut-fleuve.

Quant à la troisième filiale de la CCCI, la Compagnie des Produits du Congo, constituée avec un capital initial de trois cent mille, porté ensuite à un million deux cents mille francs, elle fut destinée essentiellement à l’élevage du bétail et à la commercialisation des produits agricoles de Factuel Bas-Congo.

Entre-temps, avec le soutien de Léopold II, le capitaine Thys parvint à convaincre certains milieux financiers des perspectives économiques heureuses que constituait le financement du chemin de fer Matadi-Stanley Pool. C’est ainsi que la Compagnie du Chemin de fer du Congo (CCFC) fut constituée en juillet 1889 en tant que quatrième filiale, avec un capital initial de vingt-cinq millions de francs ; dix furent souscrits par le gouvernement belge et quinze autres par les milieux privés belges, anglais, allemands et américains (Cornet R. J., 1947 : 145.163. 178 : Sikitele G., 1986 : 191-192). Le premier coup de pioche pour la construction du chemin de fer fut enfin donné le 15 mars 1890 par H. Charmanne, qui dirigea la seconde mission de prospection en 1888-1889 et qui devint en 1890 directeur de la construction du chemin de fer (Sabakinu K., 1981 : 68-69). Les rails qu’on commença à poser n’atteignirent Léopoldville, à 398 km de là, que huit années plus tard, tant l’entreprise était difficile.

Grâce à ses filiales, la CCCI était très prospère. Pendant que la CCFC acquérait une importance grandissante dans le Bas-Congo, la S.A.B. occupait une position dominante dans le Haut-Congo, où elle racheta les établissements des firmes françaises qui opéraient sur le territoire de l’EIC. Belle opération politique où le capitalisme belge s’efforçait d’éloigner le capitalisme français de son futur territoire. Vers 1892, il ne restait plus que deux sociétés commerciales concurrentes dans le Haut- Congo et dans le bassin du Kasaï, la S.A.B. et la NAHV, qui subissaient la concurrence de l’État, un État encore et toujours en mal d’argent, malgré ses ressources supplémentaires.

Pensant à emprunter, le roi se tourna vers la Belgique. Dans une lettre au premier ministre, il exposa le problème dans des termes suffisamment explicites. « … Je viens en toute franchise vous dire que cette fortune [celle du roi] ne suffit pas pour élever l’édifice belge dont les bases ont été établies avec tant de succès. Le moment est venu pour la Nation d’intervenir » (Stengers J., 1957 : 30-31). Deux fois, en 1890 et en 1895, la Belgique accepta de voler au secours du roi en lui accordant des prêts. En 1890, le roi avait besoin de vingt-cinq millions de francs. Cette somme lui fut accordée par la Convention de Prêt du 3 juillet 1890 mais échelonnée sur une période de 10 ans : 5 millions étaient versés dans l’immédiat et le reste en dix versements annuels de 2 millions chacun. Au moment où cette Convention était en pleine exécution, le budget de l’EIC était à nouveau déficitaire, en 1895. Plusieurs millions étaient nécessaires pour faire face à ses obligations ; le montant réclamé était ventilé comme suit : 1 million et demi environ pour combler le déficit de l’exercice courant et plus de 5 millions pour pourvoir au remboursement d’une créance détenue par un banquier anversois. La Belgique consentit une seconde fois à intervenir, en dépit des réticences des socialistes qui, en 1890, ne siégeaient pas encore dans les Chambres. La loi du 29 juin 1895 autorisa le gouvernement à avancer à l’EIC une somme globale de 6.850.000 frs ; mais en réalité, le Congo reçut en 1895-96 des versements pour un total de 6.847.376,12 frs ; le solde restant ne lui parvint pas, comme c’était pourtant prévu pour 1897. La somme totale des prêts consentis au Congo par la Belgique fut de l’ordre de trente-deux millions de francs, plus précisément de trente et un millions huit cent quarante-sept mille trois cent soixante-seize francs, douze centimes.

Par la suite, il ne fut plus nécessaire de renouveler ce genre d’exploit. En effet, après avoir frôlé longtemps la faillite, l’EIC connut soudain la prospérité grâce à la mise en valeur de l’exploitation du caoutchouc. La politique d’achat des produits de cueillette au profit de l’État avait porté ses fruits. Le caoutchouc s’avéra une véritable fortune. Il était en vogue en Europe où il intervenait dans la fabrication des pneus. Les recettes étaient abondantes. En 1896, le budget fut en équilibre ; les années suivantes, il fut fréquemment positif (Stengers J., 1957 : 31-33). En effet, dès 1896, les exportations atteignirent mille trois cents tonnes ; en 1898, deux mille tonnes et en 1901, six mille tonnes, soit plus du dixième de la production mondiale (Stengers J., 1989 : 102).

Quand vers les années 1906-1907 la crise du caoutchouc se déclara aux USA où les cours s’effondrèrent sous le prix de revient de la cueillette en Amazonie, l’EIC entrevoyait déjà des perspectives de changement de la structure économique. En effet, des expéditions organisées au Kasaï et au Katanga en 1890-1891 proposèrent la création de deux sociétés minières en 1906 : la Société forestière et minière du Congo (Forminière) et l’Union minière du Haut-Katanga (UMHK). La production minière allait supplanter au moment venu l’économie de cueillette (ivoire, caoutchouc), en tant que dominante de l’économie coloniale (Merlier M., 1962 : 34). L’économie du Congo avait définitivement pris son essor.

La potion magique qui transformera la misère de l’État en une grande prospérité était donc l’instauration du régime du monopole sur les produits les plus réclamés en Europe. On décida en effet, à partir de 1891, de réserver exclusivement à l’État le soin de récolter de l’ivoire et du caoutchouc. De cette source de revenus, les autres partenaires furent exclus d’autorité. L’idée n’était pas récente. Elle fut énoncée pour la première fois à l’issue de l’expédition Emin Pacha en 1887 ; au retour, Stanley mit le roi au courant de l’existence de réserves d’ivoire fort importantes dans cette partie du pays, Uélé, Haut-Nil et Bahr el-Ghazal. Certains de ses meilleurs agents coloniaux, connaisseurs de la région, suggérèrent au roi d’adopter une politique commerciale qui assurerait à l’EIC le monopole exclusif de ces produits.

La conférence anti-esclavagiste qui s’était tenue à Bruxelles du 18 novembre 1889 au 2 juillet 1890 avait permis de préparer le terrain, en brisant la rigueur des barrières juridiques susceptibles de faire obstacle à ce projet. Léopold H, au cours de cette conférence, se posa en leader de la lutte contre les marchands d’esclaves arabes. Pour ce faire, il lui fallait des moyens financiers. Ces moyens passaient par l’instauration de douanes et de monopoles.

En même temps, on supprimait la liberté de commerce instaurée lors de la Conférence de Berlin. En réalité, c’est la NAHV, la plus grande société commerciale non belge sur le terrain, qui allait être la première victime de cette décision. La Hollande, malgré l’euphorie générale due à la prétendue philanthropie du roi, s’y opposa. Elle fut la seule à ne pas signer le 2 juillet 1890, l’Acte général et la Déclaration de Bruxelles. Le Royaume-Uni se contenta d’émettre des réserves, estimant qu’on n’avait pas le droit de changer un traité international sans le consentement de tous les partenaires (Wesseling H.L., 1988 : 473). En dehors de ces deux oppositions, cette disposition fut adoptée. Le roi pouvait enfin donner libre cours à sa nouvelle politique commerciale. La récolte de l’ivoire et du caoutchouc était désormais rigoureusement interdite. Elle était réservée à l’État et à des sociétés d’État. Les entreprises privées n’avaient plus leur raison d’être dans ce secteur performant.

Une fois au courant de cette disposition, les milieux d’affaires privés protestèrent avec véhémence, tant en Belgique qu’ailleurs (Allemagne, France. Angleterre. Hollande, Italie, Portugal, etc.). Les deux sociétés commerciales les plus concernées – la S.A.B. et la NAHV – en firent même l’objet d’une lutte acharnée, refusant catégoriquement de se transformer en compagnies concessionnaires. Le conflit avec la S.A.B. prit une allure publique et mit personnellement aux prises le président du Conseil d’administration de la société avec le secrétaire d’État Van Eetvelde. Dans sa lettre du 14 août 1892, il écrivait entre autres :

… l’Etat cherche à nous imposer l’obligation de demander des concessions. Nous n’avons pas à nous munir de concessions pour trafiquer… nulle part au monde, pour commercer, il n’est besoin de concessions ; au Congo moins qu’ailleurs puisque la liberté complète du commerce y est garantie par un Acte international… (MG, n° 18, 14 août 1890 : 75).

Cette politique portait un coup à la NAHV juste au moment où sa position commerciale devenait prépondérante dans la région. Ainsi en 1890, les exportations qui passaient par Banana vers la Hollande étaient douze fois plus importantes que celles destinées à la Belgique. Six ans après, grâce à la nouvelle politique, les rôles furent inversés. La Belgique exportait ainsi onze fois plus que les Pays-Bas. La NAHV qui possédait 75 factoreries, un navire pour le transport sur l’océan, quatre vapeurs sur le bas-fleuve, trois autres sur le haut-fleuve, trente barques à voiles et cinq barcasses, eut à revoir sa structure commerciale en se retirant du territoire de l’EIC pour investir davantage en Angola et dans le Congo français. Dans ce dernier pays, c’est paradoxalement et ironiquement l’application de ce même système qui facilita son insertion par la création de filiales françaises (Wesseling H.L., 1988 : 471-475). La nouvelle politique fit de l’État le principal bénéficiaire de la prospérité en cours. Il était propriétaire des terres vacantes ; et c’est dans celles-ci qu’on trouvait les produits recherchés, l’ivoire et le caoutchouc. Ces deux produits devinrent donc « domaniaux », propriété de l’État, seul habilité à les recueillir.

La crise provoquée par l’instauration de cette nouvelle politique commerciale n’était pas encore achevée quand Léopold II décida d’aller de l’avant en fondant les deux premières sociétés commerciales concessionnaires auxquelles seraient cédés certains territoires « vacants », de même que le droit de les exploiter en monopole pour le compte de l’État. Concrètement, ces sociétés concessionnaires reçurent le droit de récolter les produits du domaine et celui de percevoir l’impôt, c’est-à-dire d’exiger à leur profit le travail des indigènes. L’État, en échange, obtenait des actions des sociétés et touchait par conséquent la moitié des dividendes.

La première à être fondée fut la Compagnie anversoise du Commerce au Congo, généralement désignée sous l’abréviation de l’Anversoise. C’était le 2 août 1892. Cette nouvelle société reçut en concession dans le district des Bangala, les territoires riches en ivoire et en caoutchouc qui forment le bassin actuel de la Mongala. Quatre jours plus tard, soit le 6 août 1892, fut fondée l’Anglo-Belgian India Ruber and Exploring (ABIR) qui deviendra plus tard la plus célèbre des sociétés concessionnaires de l’EIC à cause de ses innombrables abus. Sa création relevait d’un arrangement entre le roi et ses amis anglais. Elle reçut en concession dans le district de l’Equateur, les régions non moins riches en ivoire et en caoutchouc qui forment les bassins de la Lopori et de la Maringa.

L’État avait également la faculté de nommer auprès de chacune de ces entreprises un commissaire spécial qui jouissait d’un droit de contrôle illimité. Tout cela confirmait le fait que ces sociétés étaient des biens de l’État qui les utilisait comme ses agences de commerce pour opérer la récolte forcée du caoutchouc auprès des populations africaines. Cette vérité était évidente pour tous, puisque l’Anversoise et l’ABIR reçurent en outre le droit d’administrer « au nom de l’État » les régions qu’elles avaient reçues en concession.

Ces créations ravivèrent le conflit avec les sociétés commerciales privées qui avaient tenu bon jusque-là. La constitution de ces sociétés d’État passait pour être une véritable provocation, d’autant qu’elles avaient reçu en concession les régions les plus riches et les plus intéressantes, d’où l’on venait précisément de chasser la S.A.B. et la NAHV. Les critiques à l’égard de la politique de l’EIC en matière commerciale fusaient de toutes parts, à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières belges. Le roi jugea bon de faire un geste pour calmer les esprits. Par un Décret, le 30 octobre 1892, il répartit les terres « vacantes » de l’EIC en trois zones distinctes. Une première zone fut réservée au commerce libre. Elle comprenait essentiellement le bassin du Kasaï et le bas-fleuve mais aussi la courte vallée de la Ruki, la petite partie de la vallée de la Lulonga, allant de son embouchure jusqu’aux confluents de la Lopori et de la Maringa et enfin, les deux rives du haut-fleuve de Stanley-Pool aux Stanley-Falls. Une deuxième zone fut déclarée « réservée », pour cause de sécurité publique. Il s’agissait des régions qui venaient à peine d’être explorées par l’EIC et dont l’accès passait encore pour être difficile : l’amont de Stanley-Falls, les régions du Katanga et le bassin du Lomami en amont de 2°30′ latitude sud. La troisième zone, la plus intéressante, Léopold II se la réserva en la plaçant sous le régime de son monopole commercial. Il s’agit de l’immense pays de la cuvette dont une partie sera déclarée domaine privé, le 5 décembre 1892, et dont une autre venait d’être cédée aux deux compagnies concessionnaires, l’Anversoise et l’ABIR. De 1893 à 1901, le bassin du Kasaï, la seule région encore libre, joua le rôle de la contrée privilégiée de la liberté du commerce, où se ruèrent les différentes sociétés privées qui venaient faire fortune en Afrique.

En décembre 1901, la fondation de la Compagnie du Kasaï entraîna un nouveau changement. Quand il avait été contraint d’abandonner cette région au commerce libre, Léopold II avait pris soin de préciser que cet abandon était provisoire, qu’il ne valait que jusqu’ « à l’époque où la Belgique pourrait exercer son droit de reprise conformément à la convention du 3 juillet 1890 » (Art. 1 du décret du 30 octobre 1892). Cette Convention arrivait à terme en 1901. N’étant plus lié par elle ni par le décret du 30 octobre 1898, encouragé par le profit énorme de la production du caoutchouc, Léopold II chercha à récupérer rapidement le riche territoire du bassin du Kasaï qu’il avait été contraint d’abandonner au commerce libre. Une nouvelle bataille s’annonçait surtout qu’entre-temps quatorze sociétés s’étaient implantées dans cette région : il s’agissait de la S.A.B. et de la NAHV, de la Société anonyme des produits végétaux du haut-Kasaï, de la Compagnie anversoise des Plantations de Lubefu, des Plantations Lacourt, de la Belgika, des Comptoirs congolais Velde, de la Kasaïenne, de la Djuma, de la Loanje, de l’Est du Kwango, de la Centrale africaine, du Trafic congolais et de la Compagnie des Magasins généraux du Congo.

Pour ne pas renouveler son exploit de 1892, le roi renonça à l’idée de bâtir sa société concessionnaire « sur une table rase ». Il préconisa plutôt que les quatorze sociétés se constituent en un syndicat commercial dans lequel chacune d’elles serait actionnaire. Dans un premier temps, ces compagnies privées montrèrent peu d’empressement à s’exécuter mais devant la détermination royale, elles comprirent qu’elles n’avaient pas le choix. L’EIC voulait plus particulièrement avoir accès au caoutchouc des herbes, une spécialité de cette région. Le syndicat commercial fut constitué sous le nom de Compagnie du Kasaï. Elle obtint la sanction du Décret royal le 24 décembre 1901 et fut définitivement constituée par la Convention du 31 décembre 1901. L’État s’octroya la moitié des actions et des parts bénéficiaires ; le reste fut partagé entre les quatorze sociétés, qui se virent par ailleurs obligées d’abandonner à la nouvelle compagnie leurs installations, leur matériel et leurs agents (Sikitele G., 1986 : 214-295).

La Compagnie du Kasaï fut l’avant-dernière compagnie commerciale concessionnaire à être créée. En effet, l’American Congo Company fut créée par la Convention du 5 novembre 1906, et reçut en concession un premier lot de terres situé au nord du Kasaï, constitué par une bande de 25 km de largeur le long de la rive gauche du Congo jusqu’à la rivière Yumbi en amont de Bolobo et un second lot contigu au premier situé au sud du Kasaï et s’étendant au sud jusqu’à la ligne passant par Bankana et aboutissant au confluent de la N’sele au Stanley-Pool et à l’est jusqu’à la limite supérieure entre le Congo et le Kwango. Entre-temps le Comptoir commercial congolais fut reconstitué le 11 juin 1904 sur le modèle de la Compagnie du Kasaï et reçut à cette occasion le bassin de la Wamba en concession, de même que le droit au monopole commercial dans les régions comprises entre la rive du Kwango et la rive gauche de l’Inzia.

Tableau 9 — Quantité et valeurs de l’ivoire et du caoutchouc exportés de l’ElC (1896-1901)

| Années | Ivoire | Caoutchouc | ||

| Quantité (en kg) | Valeurs (en francs) | Quantité (en kg) | Valeurs (en francs) | |

| 1896 | 191316 | 3826320 | 1317346 | 6586730,00 |

| 1897 | 245824 | 4916480 | 1662380 | 8311900,00 |

| 1898 | 215963 | 4319260 | 2113465 | 15850987,50 |

| 1899 | 291731 | 5834620 | 3746789 | 28100917,50 |

| 1900 | 262665 | 5253300 | 5316534 | 39874005,00 |

| 1901 | 289912 | 5798240 | 6022733 | 43965950,00 |

Tableau 10 — Part des valeurs du caoutchouc dans les valeurs totales du commerce spécial de l’ElC (1896-1901)

| Années | Valeurs du caoutchouc (en francs) |

Valeurs totales du commerce spécial d’exploitation de l’ElC (en francs) |

Part des valeurs caoutchouc dans les valeurs totales (en %) |

| 1896 | 6586730 | 12389600 | 53 |

| 1897 | 8311900 | 15146976,32 | 54,8 |

| 1898 | 15850987,5 | 22163481,86 | 71,4 |

| 1899 | 28100917,5 | 36067959,25 | 78 |

| 1900 | 39874005 | 47377401,33 | 84 |

| 1901 | 43965950 | 50488394,31 | 87 |

Sources : BO-EIC, 1897 :113 ; 1898 :56 ; 1899 : 76 ; 1900 :41 ; 1901 :108 ; 1902 : 60.

Le grand rêve de Léopold II était enfin réalisé. Le dernier rempart de la liberté commerciale au Congo venait de tomber. Le Congo était soumis à une exploitation personnelle, sous des formes variées : domaine privé, compagnies privées, le tout géré par ses amis ou des fonctionnaires fidèles. En 1901-1906, au stade final de l’exécution de ce vaste programme commercial, la répartition générale de l’espace national se présentait comme suit : le domaine privé de l’État comprenait les bassins de l’Uélé, de l’Ubangi, de l’Itimbiri, de l’Aruwimi, du Lualaba en amont des Falls, le bassin du Lomami, une partie du bassin du Kwango : ce domaine était exploité par le roi mais par l’entremise des agents de l’EIC. Le domaine de la Couronne, devenu vers 1896 Fondation de la Couronne, concernait les bassins du lac Maindombe, de la Lukenye, de la Busira-Tshuapa et de la Momboyo. L’ABIR exploitait les bassins de la Lopori et de la Maringa ; ÏAnversoise. le bassin de la Mongala ; la Compagnie du Lomami avait en propriété les territoires situés dans la partie de la vallée du Lomami en aval du Bena-Kambu. Le Comptoir commercial congolais dominait la vallée de la Wamba et la région de l’entre-WambacInzia. Le Comité spécial du Katanga (CSK), créé seulement le 19 juin 1890 à la suite de la suppression de la « Compagnie du Katanga », avait le droit d’exploiter tous les territoires situés au sud du 5° de latitude sud et à l’est de la Lubilash. La Compagnie du Kasaï, enfin, occupait le bassin du Kasaï, au sud de la Lukenye et à l’ouest de la Lubilash (carte 18).

C’est dire que les recettes de l’État, à partir de 1897, ne cessèrent de croître : l’État sortait de la période des grandes dépenses dues à la campagne arabe et aux expéditions vers le Nil. La grande prospérité de l’État résultait, comme on l’a vu, non seulement du monopole des sociétés concessionnaires, mais aussi et surtout du « Domaine privé de la Couronne ». Une manière de donner une forme institutionnelle à des transferts de fonds du Congo à la Belgique.

Parlons un peu de ce fameux « Domaine » et des bénéfices qu’on a pu en tirer pour se faire une idée de ce que le Congo léopoldien a pu dans l’ensemble rapporter à son roi et à la future métropole belge. Aborder cette question revient aussi à ouvrir l’une des pages les plus controversées de l’histoire léopoldienne. L’accumulation des richesses et leur utilisation se sont réalisées suivant des méthodes absolument inadmissibles de la part de ceux-là mêmes qui se déclaraient humains, une décennie plus tôt. Léopold II lui-même était conscient que son comportement était incorrect puisqu’il en a volontairement caché certains aspects. Ainsi donc, on ne peut aujourd’hui trouver les circonstances précises de la création du Domaine de la Couronne. « Il est peu de questions d’histoire du Congo », note un éminent historien belge, « dont l’étude présente tant d’obstacles : on s’y heurte à chaque pas à des décrets demeurés secrets, à des textes portant des dates fictives, à des dispositions légales remaniées postérieurement à la date qu’elles portent » (Stengers J., 1957 : 151). La première disposition officielle portant sur ce Domaine est le Décret du 9 mars 1896 qui, bien que portant sur des réalités du moment, n’a été pris qu’en août 1901. Il a donc été antidaté pour légaliser un comportement ancien. Dans ce Décret, le « territoire » de la Couronne est défini comme s’étendant aux bassins du lac Maindombe (appelé alors Léopold II) et de la rivière Lukenye ainsi qu’aux terres « vacantes » voisines. En 1901, la superficie du Domaine fut agrandie ; elle incluait le bassin des rivières Busira et Momboyo ainsi que des territoires du bassin de la Lubefu, soit une surface couvrant huit fois la Belgique. A partir des années 1900- 1901, le Domaine fut soumis à une exploitation distincte et déclaré propriété personnelle et privée du roi. La formule, déjà à l’époque, fut reçue comme peu élégante, voire offensante. Aussi, sur les conseils d’amis, le roi déclara-t-il le Domaine « personne civile », sous la dépendance totale de son fondateur. Le Décret du 23 décembre 1901 sanctionna cette nouvelle présentation des choses. On fit mieux plus tard, en 1906, en organisant ce Domaine privé en une « Fondation de la Couronne ». La réalité ne changeait pas mais la terminologie en était juridiquement et socialement plus acceptable.

Grâce à ce Domaine, Léopold II fit des bénéfices considérables. La seule exploitation du caoutchouc garantissait une production annuelle de l’ordre de 50 000 kg. Vendu en Europe à 7 frs le kilo, il représentait un rendement total de 350 000 frs. En 1900, le budget de l’État enregistra une recette de 700 000 frs provenant du Domaine de la Couronne. Le roi s’en servit pour réduire le déficit de l’État puisque, chaque année, c’est lui qui décidait de l’emploi des revenus du Domaine (Vangroenweghe D., 1986 : 222-223). On ne pourra jamais connaître avec exactitude l’importance des revenus puisque, comme on l’a dit, sa comptabilité fut détruite. Ce qui est certain, c’est qu’elle fut plus que considérable. Les affaires étaient tellement prospères qu’en 1906, on se préoccupa d’étendre encore ce Domaine pour y inclure le bassin de l’Aruwimi et les affluents de la rive gauche de l’Uélé-Kibali (Vangroenweghe D., 1986 : 226). On a fait quelques évaluations. La plus plausible estime à 40 millions de francs les revenus réalisés entre 1900 et 1907 (Stengers J., 1957 : 170) et à 50 millions ceux de 1896 à 1908 (Vangroenweghe D., 1986 : 227).

Si le bénéfice réalisé est scandaleux, l’usage qu’on en fit le fut davantage. Devenu richissime, ayant une fortune importante à gérer en dehors de toute pression des Chambres, de l’opinion publique, et même des fonctionnaires, le fondateur de l’AIA avait enfin les mains libres pour implanter la civilisation au coeur de l’Afrique. Il est important de mettre en évidence ici le comportement du roi. Cette fortune ne fut pas investie pour bâtir des édifices publics, créer des routes ou construire des usines au sein de l’État. Elle ne servit pas davantage à améliorer le niveau de vie des autochtones puisqu’on sait que, jusqu’à la Première Guerre mondiale, il n’y avait toujours pas d’hôpital sur le territoire de la colonie. Cette fortune servit à l’embellissement de la Belgique.

Les Travaux publics constituaient, avec la Défense nationale, les deux domaines qui préoccupaient Léopold II alors qu’il n’était encore que duc de Brabant. Si jusque-là, son goût pour les édifices somptueux n’avait pu se manifester, c’était faute de moyens. Avec les revenus du Domaine de la Couronne, il eut enfin la possibilité de satisfaire ses ambitions.