1. Objectifs de la leçon

A la fin de la leçon, l’élève doit être capable de :

- Identifier les grandes étapes de l’évolution économique de l’Afrique après les indépendances ;

- Connaître les principaux produits agricoles, miniers, énergétiques et industriels de l’Afrique et de la RDC ;

- Expliquer les difficultés économiques rencontrées par les pays africains et leurs causes ;

- Comprendre les nouvelles dynamiques économiques récentes (ZLECAf, transition numérique, intégration régionale) ;

- Discuter des opportunités et défis pour un développement durable de l’Afrique.

2. Introduction

En 1960, plus de 17 pays africains accèdent à l’indépendance. Cet élan d’émancipation nourrit de grands espoirs : les économies, jusque-là organisées pour servir les métropoles coloniales, doivent désormais répondre aux besoins des populations africaines. Mais la réalité est contrastée :

- L’Afrique hérite d’économies extraverties, centrées sur l’exportation de matières premières vers l’Europe et l’Amérique.

- Les industries locales sont faibles ou inexistantes.

- Les États dépendent de la fluctuation des cours mondiaux.

Entre crises et innovations, entre dépendance et espoir d’autonomie, l’économie africaine oscille depuis 60 ans entre vulnérabilités et dynamiques de transformation.

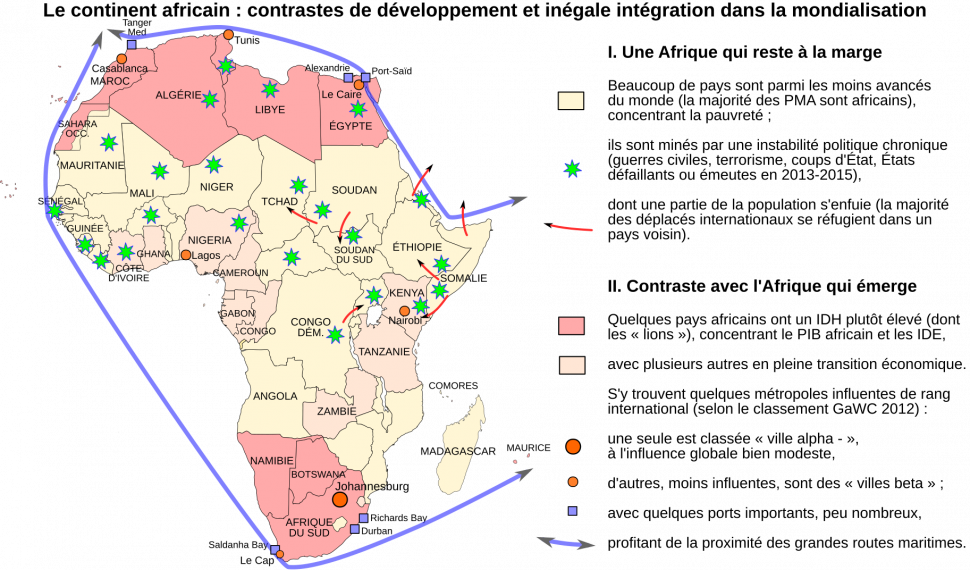

3. Le ralentissement de la croissance économique en Afrique

La décolonisation s’accompagne d’un ralentissement de la croissance économique en Afrique à cause des crises mondiales. Les jeunes Etats font face à des structures désarticulées de l’économie dans la mesure où ils ont hérité de la colonisation une production extravertie pour alimenter les marchés extérieurs des métropoles des anciens pays colonisateurs.

Ensuite, les prix des matières premières d’exportation diminuent alors qu’ils sont leur source de revenu. Cette situation va impacter négativement les ressources publiques et les dépenses d’investissement au moment où la population augmente sensiblement. Le PIB par habitant est aussi affecté. Comme l’Afrique ne peut résoudre ses propres problèmes sans recourir à l’assistance des pays industriels, elle est obligée de signer des conventions de partenariat avec les pays européens et d’entretenir des relations de coopération bilatérale. Il en résulte la caractéristique majeure de la dépendance de l’Afrique vis-à-vis de l’Occident.

Le développement de l’Afrique se trouve bloqué parce que le continent attire peu d’investissements étrangers, plus ou moins 3% du total mondial entre 1965 et 1983. Le pouvoir d’achat de la population surtout celle de l’Afrique subsaharienne est généralement très médiocre. Les syndicats des travailleurs naissent partout dans le monde professionnel pour protéger les intérêts des travailleurs. On assiste à des explosions de grèves souvent violemment réprimées comme à Durban en Afrique du Sud en 1983, puis en 1980.

Les villes et les centres urbains connaissent une explosion démographique due à plusieurs facteurs : des taux d’accroissement naturel élevé, un afflux important des bras inemployés en provenance des campagnes, la misère dans les campagnes qui a provoqué l’exode rural massif, le manque de terre, le mirage de l’argent dans les villes, etc. Mais comme le taux d’absorption des travailleurs par le monde professionnel atteint à peine 20% de la population active, les villes africaines sont ainsi devenues des lieux de développement et/ou d’actualisation des activités économiques informelles pour la survie. La situation économique déplorable conduit à des taux élevés de réfugiés économiques.

4. Le secteur agropastoral

Le secteur agropastoral comprend l’agriculture et l’élevage. L’agriculture est l’épine dorsale de l’économie africaine et occupe plus ou moins 80% de sa population. Mais, l’Afrique souffre de son isolement à cause du retard technologique. Les politiques agricoles et le développement du monde rural ont été hérités de la colonisation. Le continent africain continue à pratiquer généralement une agriculture d’exportation pendant que les Africains eux-mêmes ne produisent pas assez de denrées de base comme les céréales, la viande, les tubercules pour couvrir totalement leurs besoins. Les facteurs à l’origine de cette situation sont, entre autres, la croissance démographique, l’évolution des modes de consommation, le délabrement de l’infrastructure agricole, l’absence de la motivation des agriculteurs locaux, etc.

Dans certains pays, la plantation coloniale a plus ou moins disparu après l’indépendance (Algérie, Kenya, Angola et Mozambique). Ailleurs, les plantations de sisal, café, thé, tabac, etc., continuent à être exploitées (Tanzanie, Kenya, etc.). En Zambie, la production agricole commerciale s’est poursuivie après l’indépendance. L’ancienne Afrique australe britannique continue à exporter ses produits agricoles, notamment le maïs à destination de la RDC. Mais les plantations n’ont pas beaucoup contribué à réduire la pauvreté dans les milieux ruraux dans certains pays d’Afrique.

Production

La production agricole est confrontée à plusieurs contraintes environnementales et humaines. La progression du désert (55% du territoire africain sont menacés), la dégradation des sols, la destruction de la couverture forestière sont les causes principales des résultats médiocres de la production agricole et de la pauvreté observée dans les milieux ruraux entre 1960 et 1980. A ces contraintes écologiques s’ajoutent des contraintes liées à l’homme. On observe des migrations massives des personnes adultes masculines qui quittent les milieux ruraux vers les centres urbains et les villes à la recherche de l’emploi dans les industries et les services. Dans certains autres pays, les guerres affectent surtout les milieux ruraux et poussent des milliers de populations à se réfugier dans d’autres pays.

L’augmentation de la population rurale a aussi un impact négatif sur la production à cause de l’utilisation excessive des sols à certains endroits. C’est le cas au Kenya, au Rwanda, en Ethiopie, en Tanzanie et en Egypte. L’utilisation des techniques modernes contribue aussi à la détérioration brutale de l’environnement dans certaines régions. La plupart des agriculteurs africains pratiquent les cultures pluviales hormis les grandes exploitations modernes mécanisées.

Entre 1960 et 1980, la production agricole par rapport à la population dans 35 pays africains donne des résultats contrastés. Certains pays ont augmenté leur production agricole totale et la production vivrière par habitant (Swaziland, Côte d’Ivoire, Cameroun, Burundi, Rwanda et Malawi), d’autres ont assisté à la stagnation de leur production (Ghana, Nigéria, Tchad, Tanzanie, Congo), d’autres enfin ont augmenté leurs productions agricoles totales et vivrières plus vite que leurs populations (Botswana, Soudan). D’autres pays, notamment ceux du Sahel, ont connu des baisses de leurs productions à cause des périodes de sécheresse (Mauritanie, Mali, Sénégal, Tchad, etc.).

Les cultures du coton, d’arachides, du café et du Cacao ont dévasté des régions entières, compromettant ainsi la culture vivrière.

Quant à l’élevage, il tient une place très réduite dans l’économie Africaine. La pêche industrielle par contre, est en progression dans les états côtiers.

Production industrielle et minière

Les sources énergétiques

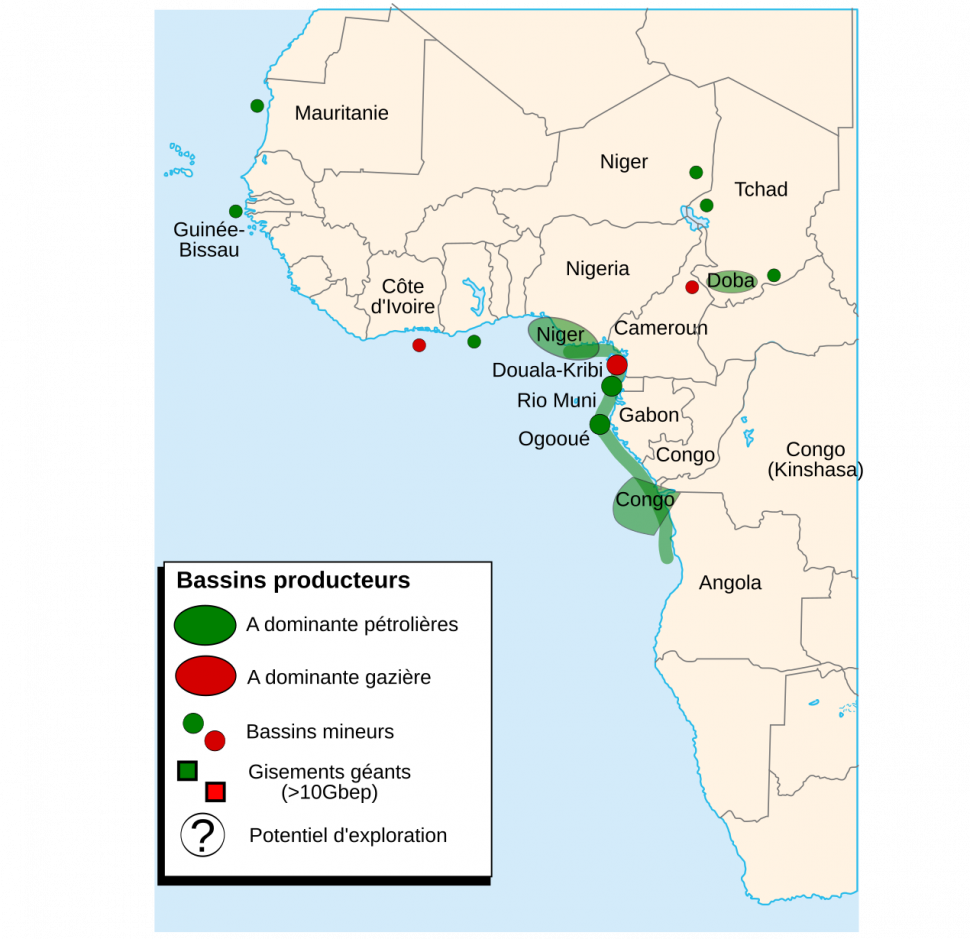

Pour assurer ses productions agropastorales, industrielles et minières et certains services du tertiaire, l’Afrique a besoin des sources énergétiques. Dans l’ensemble, l’Afrique fournit 40% d’énergie mondiale. D’autres sources d’énergie sont :

-Le Pétrole et Gaz naturel

Le pétrole est exploité dans beaucoup de pays africains : Nigeria, Algérie, Gabon, Egypte, Angola, Libye, R.D.C., Congo Brazza, etc. l’Afrique fournit à elle seule près de 12% de la production mondiale du pétrole mondial et 10% des gaz naturels. La production pétrolière africaine a considérablement augmenté depuis les années 1990. En 2005, 50% des exportations africaines sont constituées par le pétrole. Entre 2000 et 2008, la production a augmenté de 25% pour atteindre 12% de la production mondiale. L’Angola est devenue au mois d’avril 2008, le premier producteur africain et a ravi ainsi la première place au Nigeria à cause de l’insécurité dans le delta du Niger. De 1980 à 2005, le nombre des pays africains producteurs du pétrole est passé de neuf (1980) à 11 (1997), à 15 (2002) et à 17 (2005). En 2010, l’Afrique fournissait le tiers de la production mondiale.

Mais malheureusement, la production du pétrole a partout enrichi une minorité d’individus et n’a pas permis le décollage économique. Elle a par contre détruit une agriculture jadis florissante (Algérie, Nigeria), provoquée la corruption, les gaspillages et les pénuries. C’est ainsi que, par exemple, l’Angola qui a gagné plus de 30 milliards de dollars en 2006 grâce à ses exportations pétrolières, voit plus de 70% de sa population vivre avec moins de 2 dollars par jour et un enfant sur quatre y meurt avant l’âge de cinq ans faute de soins

En RDC, le pétrole est produit dans la province du Kongo Central. Mais, il n’est pas adapté aux besoins locaux. Il est exploité par la société Congo Italienne de Raffinage (SOCIR). Le gaz naturel en RDC est en réserve dans les lacs Kivu, Albert, etc.

En dehors du pétrole et du gaz naturel, l’Afrique fournit plus ou moins 40% des réserves mondiales d’hydroélectricité. Les sites privilégiés sont :

- Le barrage de Kariba sur le Zambèze

- Le cours inférieur du Congo au niveau d’Inga, et la rivière.

- KWILU au Congo Brazzaville

- Sur le Nil, le barrage d’Assouan en Egypte

- Le barrage d’Edéa au Cameroun

- Le Barrage Kainfé au Nigeria etc.

L’électricité en RDC est surtout d’origine hydraulique, produite par une vingtaine de barrages dont les plus importants sont : Inga, Mwadingusha, Nzilo, Zongo, etc.

Malheureusement, beaucoup d’Africains n’ont pas accès à l’électricité. 200 millions en 1970, 500 millions en 2002. Or, en 30 ans des dizaines de millions des Kilomètres de lignes ont été tirés.

Les productions minières

L’Afrique offre au monde 70% de minerais du Fer, très abondant mais non exploité et négligé. On le trouve au Liberia, en Mauritanie, en RDC, etc. L’Afrique produit aussi le cuivre, le zinc, le manganèse, le plomb, le chrome, la bauxite, le cobalt, l’uranium, l’étain, l’aluminium, l’or, le diamant, etc. En RDC, les ressources du sous-sol sont abondantes et variées et représentent environ 80% des exportations.

Mais, les économies basées sur les matières premières sont vulnérables, car elles reposent sur la vente de ces matières dont l’Afrique ne contrôle pas les cours. Cette situation n’a eu qu’un impact négatif sur le développement social significatif et n’a pas bénéficié aux couches les plus défavorisées du continent. L’apparition des sociétés transnationales qui assurent l’exportation des ressources minières du continent aggravent davantage la situation.

L’industrialisation

Le continent Africain est faible dans le domaine de l’industrialisation. Cette situation s’explique par le fait que durant la période coloniale, l’Afrique a joué le rôle d’un simple fournisseur des matières premières à la métropole. En outre, il faut ajouter l’isolement du continent à l’acheminement des équipements de base pour l’industrie. Cependant, on trouve dans certains pays quelques industries de transformation comme, par exemple, en RSA, au Nigeria, en RDC, au Cameroun, en Zambie, etc. Dans ce domaine, la contribution africaine au niveau mondial a également baissé, passant de 2% au 1990 à 1% en 2000.

Le commerce et finances

Dans ces domaines, l’Afrique est encore moins engagée. Le commerce interafricain occupe une place minime dans le chiffre global des échanges mondiaux. De façon générale, les économies africaines sont trop dépendantes d’un ou des deux produits, étant donné que le continent est à la merci des baisses des cours ou des aléas climatiques et politiques. Souvent, on produit à peu près les mêmes articles et on importe les mêmes biens et services.

Cette situation est le fait que les pays industrialisés clients et fournisseurs de l’Afrique interviennent dans les secteurs à exploiter, dans la fixation des prix aussi bien des matières premières qu’ils achètent que des produits manufacturés qu’ils vendent. D’autre part, les dépenses de prestige font que l’épargne locale soit gelée et immobilisée. Ce qui fait que la plupart des Etats africains, comme la RDC, ne peuvent survivre sans financements extérieurs, malgré leurs nombreuses richesses.

Mis à part le pétrole, le rang africain sur le marché mondial décline davantage, passant de 9,1% en 1987 à 2,3% en 1996 à 1,8% en 1998, à 1,9 en 2000 et à 2% en 2002. Or en 1960, l’Afrique détenait, par exemple, 73% du commerce mondial des huiles végétales, 27% en 1990 et moins de 10% en 2002. En 1960, le continent africain produisait 20% de toute l’huile de palme mondiale. Mais, en 2002, cette proportion est tombée à 3%. L’arachide représentait 60% de la production mondiale contre seulement 18% en 2002. Pour six produits principaux (cacao, café, coton, bois, sucre et cuivre), la baisse entre 1960 et 2003 a atteint une moyenne de 22 à 38% et la part de l’Afrique dans l’ensemble des exportations des productions agricoles industrielles a baissé à 3% en 2002 contre 7,2% en 1970.

5. La République démocratique du Congo

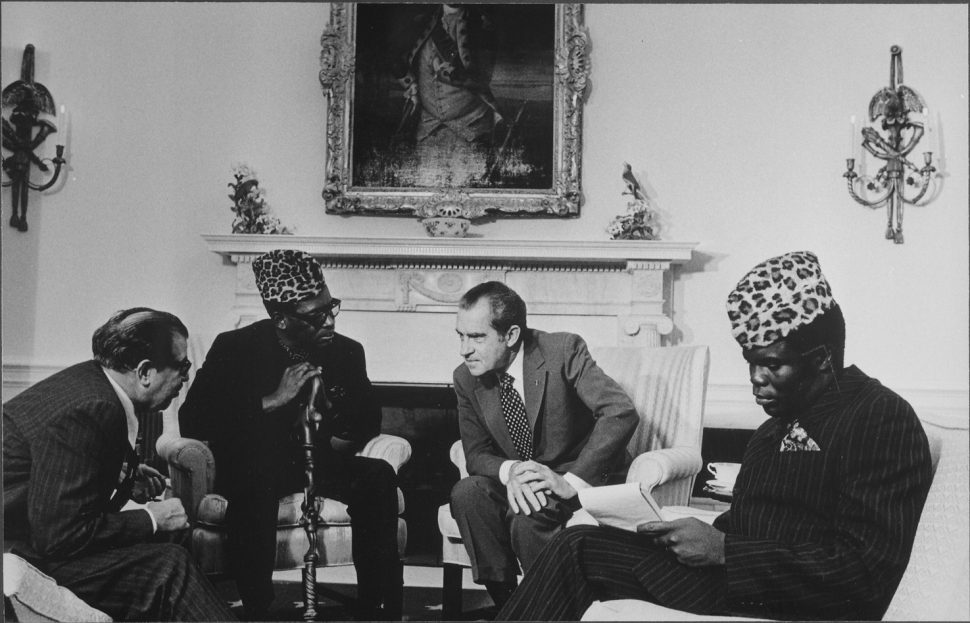

La RDC a connu une période postcoloniale émaillée de violences économique, politique, sociale et culturelle : sécession katangaise de juillet 1960 à janvier 1963, zaïrianisation en novembre 1973, longue période de transition politique conflictuelle d’avril 1990 à avril 1997 avec son cortège de sous-violences à savoir les pillages du tissu économique en 1991-1992, les conflits interethniques, notamment celui Kasaïens-Katangais en 1991-1994, la guerre de libération et l’avènement de l’AFDL en 1996-1997, la guerre d’agression des troupes rwandaises, ougandaises et burundaises à partir du 2 août 1998. Ces différentes violences ont eu un impact négatif sur l’économie de la RDC dans la mesure où elles ont provoqué le ralentissement voire l’arrêt des activités de certaines entreprises, avec comme conséquences la réduction de l’emploi, le licenciement massif des travailleurs et donc l’augmentation du nombre de chômeurs.

Deux grands moments caractérisent cette période longue de trente-deux ans : une courte période (1965-1973) de prospérité suivie d’une longue période de crise multidimensionnelle (1973-1997) inaugurée par la politique de zaïrianisation (novembre 1973) et aggravée par la transition politique conflictuelle des années 1990.

C’est à partir de l’année 1974 que le Congo entre pratiquement en crise avec la mise sur pied par le gouvernement du président Mobutu de la politique improductive de zaïrianisation. Celle-ci a consisté en la récupération et la redistribution par les Congolais des filiales congolaises des sociétés belges et des entreprises commerciales étrangères. Cette politique n’atteignit pas ses objectifs et découragea les investisseurs étrangers. Le départ des commerçants étrangers (Grecs, Portugais, Hindous, etc.) pillés par le gouvernement de Mobutu a entraîné le chômage des centaines de travailleurs.

La production agropastorale

L’agriculture est une activité économique qui a pour objectif la transformation et la mise en valeur du sol pour obtenir des produits végétaux et animaux utiles à la consommation de l’homme. L’agriculture englobe donc la culture et l’élevage. Ces activités agropastorales ont commencé avant la colonisation, se sont poursuivies et transformées pendant la colonisation et ont continué après la période coloniale. La République Démocratique du Congo (RDC) possède deux tiers de la forêt tropicale d’Afrique et a un potentiel hydroélectrique énorme. Mais les activités agropastorales du pays ont été marquées par deux décennies de conflits. A ce facteur politique, s’ajoutent d’autres éléments qui ont contribué à la dégradation des activités agropastorales, à savoir, les conjonctures économiques, le manque d’une politique de planification responsable, l’absence d’une politique de suivi et de pérennisation, les conflits fonciers, la dégradation des infrastructures routières, des infrastructures scolaires pour la formation des paysans agricoles, etc. Le tableau ci-dessous montre que toutes les productions agricoles d’exportation connaissent une chute depuis 1968 jusqu’en 1973. Nous pouvons dire aussi que cette baisse de la production a continué jusqu’au cours des années 2000. Le secteur agricole et la filière bois présentent des opportunités de diversification économique pour la RDC. Le Plan national stratégique de développement (PNSD), en cours de finalisation, prévoit d’utiliser la transformation de l’agriculture pour faire accéder la RDC en 2022 au statut de pays à revenu intermédiaire, notamment par l’implantation des parcs agroindustriels dans les différentes régions du pays, qui prendront en compte les intérêts des petits producteurs. L’industrialisation de la filière bois renforcerait les efforts déployés dans le secteur agricole.

La production minière

L’économie de la RDC repose essentiellement sur les industries extractives, qui sont étroitement dépendantes des cours mondiaux et de la dynamique économique internationale. Ainsi, le pays a souffert de la chute des cours du cuivre et d’autres métaux non ferreux, laquelle a entrainé une baisse des recettes, des dépenses et des réserves de change. Les causes avancées pour justifier, entre autres, la chute de la production agricole valent aussi pour la production minière. Les deux tableaux ci-dessous illustrent bien cette situation. Le premier tableau sur la production minière de la Gécamines montre comment les métaux non ferreux ont connu une chute de leurs produits entre 1967 et 1999. Les conflits interethniques, la mise en quarantaine du Zaïre à la suite des incidents sanglants sur le campus universitaire de Lubumbashi en mai 1990, le pillage du tissu économique du pays ont mis à genoux les entreprises, notamment la Gécamines. Le tableau ci-dessous est illustratif.

Tableau 1 : Evolution des principaux métaux non ferreux produits à la Gécamines, 1967-1999 (en milliers de tonnes métal)

| Année | Cuivre | Cobalt | Zinc |

| 1967 | 318,9 | 9,7 | 214,7 |

| 1968 | 324,5 | 10,5 | 208,0 |

| 1969 | 362,2 | 10,6 | 172,0 |

| 1970 | 385,5 | 14,0 | 185,2 |

| 1971 | 405,8 | 14,5 | 194,9 |

| 1972 | 408,2 | 13,0 | 179,8 |

| 1973 | 460,7 | 15,1 | 156,4 |

| 1974 | 471,1 | 17,5 | 68,7 |

| 1975 | 463,4 | 13,6 | 65,6 |

| 1976 | 407,7 | 10,7 | 60,6 |

| 1977 | 450,9 | 10,2 | 51,0 |

| 1978 | 391,3 | 13,1 | 43,5 |

| 1979 | 369,8 | 14,0 | 43,7 |

| 1980 | 425,7 | 14,6 | 43,8 |

| 1981 | 468,2 | 11,1 | 57,6 |

| 1982 | 466,4 | 5,5 | 64,4 |

| 1983 | 465,8 | 5,4 | 62,5 |

| 1984 | 465,5 | 9,1 | 68,4 |

| 1985 | 470,0 | 10,6 | 67,9 |

| 1986 | 476,0 | 14,5 | 63,9 |

| 1987 | 473,7 | 11,9 | 55,5 |

| 1988 | 438,5 | 10,0 | 61,1 |

| 1989 | 422,5 | 9,3 | 54,0 |

| 1990 | 338,7 | 10,0 | 38,2 |

| 1991 | 222,1 | 8,6 | 28,3 |

| 1992 | 135,0 | 6,5 | 19,0 |

| 1993 | 45,9 | 2,1 | 4,1 |

| 1994 | 29,3 | 3,3 | 0,6 |

| 1995 | 32,5 | 4,0 | 4,5 |

| 1996 | 38,8 | 6,0 | 3,2 |

| 1997 | 36,4 | 3,0 | 1,7 |

| 1998 | 37,3 | 3,8 | 1,2 |

| 1999 | 29,6 | 2,3 | 0 |

Source : GCM-L’SHI, Rapports annuels, 1967-1994, 1996 ; Banque Centrale du Congo, Rapports annuels 1997-1999.

6. Le GENOCOST : quand l’économie engendre la mort

Le GENOCOST désigne le génocide commis pour des gains économiques en République démocratique du Congo. C’est un concept qui met en lumière la face sombre de l’économie africaine : derrière les chiffres de production et les richesses minières se cachent des millions de vies humaines sacrifiées pour nourrir la machine économique mondiale.

1. Origines coloniales

- Sous l’État indépendant du Congo (1885-1908), des millions de Congolais sont morts dans l’exploitation forcée du caoutchouc et de l’ivoire.

- Ce système de travail forcé a constitué l’un des premiers génocides économiques, où la logique du profit primait sur la vie humaine.

2. Prolongement à l’époque contemporaine

- Depuis les années 1990, les guerres dans l’Est de la RDC ont fait plus de 6 millions de morts.

- Les conflits sont alimentés par la recherche effrénée de minerais stratégiques (coltan, cobalt, or, diamant).

- Ces ressources alimentent les grandes industries mondiales (téléphonie, informatique, automobile électrique), au prix de massacres, déplacements de populations et exploitation d’enfants.

3. Un enjeu africain et mondial

- Le GENOCOST n’est pas qu’un drame congolais : il illustre comment l’Afrique reste piégée dans un système où sa richesse alimente sa propre pauvreté et ses conflits.

- Il interpelle la conscience universelle : comment parler de « développement » si ce développement repose sur la mort et la souffrance des populations locales ?

- Ce concept est aujourd’hui repris par des historiens, artistes, militants et enseignants pour sensibiliser les jeunes générations et transformer la mémoire en outil de lutte pour la justice.

7. Le franc CFA : une monnaie postcoloniale au cœur des dépendances

Le franc CFA (aujourd’hui « franc de la Communauté financière africaine » pour l’Afrique de l’Ouest, et « franc de la Coopération financière en Afrique centrale » pour l’Afrique centrale) est une monnaie créée en 1945 par la France et toujours utilisée par 14 pays africains.

1. Origine coloniale

- Le franc CFA est instauré après la Seconde Guerre mondiale pour intégrer les colonies françaises à la zone monétaire française.

- À l’indépendance (1960), les pays africains conservent cette monnaie, qui reste garantie par le Trésor français.

- Le système lie fortement les économies africaines à la France et à l’Europe, en maintenant une stabilité monétaire mais aussi une dépendance structurelle.

2. Fonctionnement actuel

- 8 pays d’Afrique de l’Ouest (UEMOA) et 6 pays d’Afrique centrale (CEMAC) l’utilisent.

- Le FCFA est arrimé à l’euro, ce qui garantit sa valeur mais limite la souveraineté des États africains.

- Les banques centrales africaines doivent déposer une partie de leurs réserves de change auprès du Trésor français.

3. Avantages et critiques

- Avantages :

- stabilité monétaire,

- faible inflation,

- confiance des investisseurs.

- Critiques :

- perte de souveraineté économique,

- incapacité à dévaluer la monnaie pour relancer l’économie,

- dépendance structurelle vis-à-vis de la France,

- reproduction d’une logique néocoloniale.

4. Débats et évolutions récentes

- De nombreux économistes, militants et chefs d’État africains critiquent le FCFA comme une « relique coloniale ».

- En 2019, un projet de réforme a été lancé en Afrique de l’Ouest pour remplacer le FCFA par une nouvelle monnaie : l’Eco. Mais cette transition reste inachevée et suscite des débats.

- Le FCFA est donc devenu un symbole de la lutte pour la souveraineté économique africaine.

8. Résumé

L’Afrique regorge beaucoup de richesses du sol et du sous-sol. Mais, nous avons vu que les pays africains ont connu un ralentissement dans leur croissance économique. Cette situation est due en partie par l’héritage colonial qui a fait que l’économie africaine a été une économie extravertie aussi bien dans le domaine agropastoral que dans le domaine minier et industriel. L’Afrique exportait ses matières premières à bas prix, mais achetait à des prix élevés les produits finis. L’Afrique a connu aussi des problèmes d’investissement et de financement qui font qu’elle est dépendante des pays occidentaux. Elle ne peut rien entreprendre sans une assistance financière étrangère. Les économies africaines ne profitent pas à toute la population et ne permettent pas un développement du continent. Mais il existe en Afrique des pays plus industrialisés que d’autres.