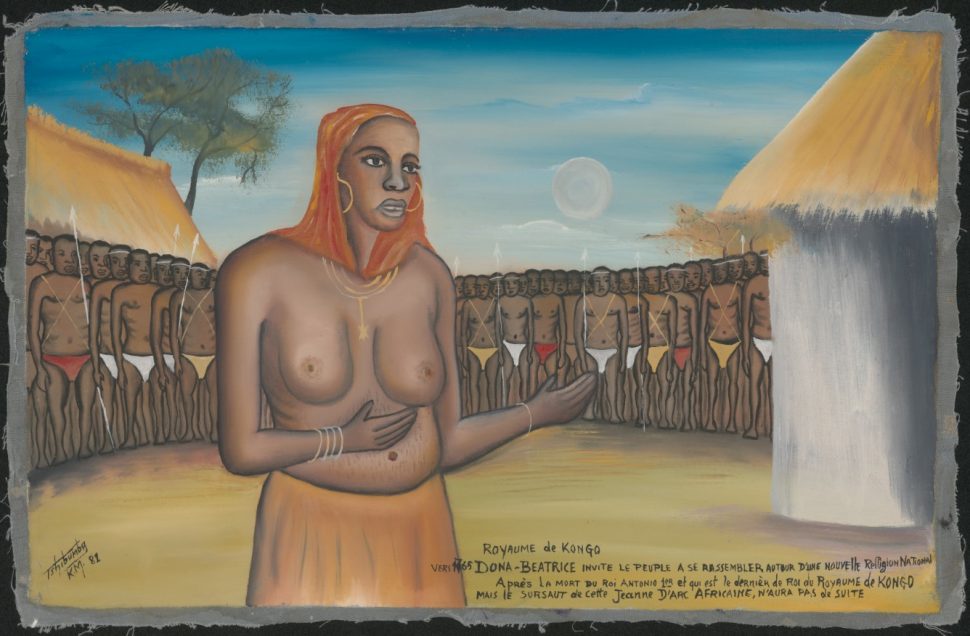

1981

Dona Béatrice de Tshibumba Kanda Matulu

|

Le tableau « Dona Béatrice » a été réalisé en 1981 par le peintre congolais Tshibumba Kanda Matulu (1947 – 1981) à Lubumbashi. Il représente Kimpa Vita « dona Béatrice ».

Légende du tableau : »Vers 1765 Dona Béatrice invite le peuple à se rassembler autour d’une nouvelle religion nationale. Après la mort du roi Antonio 1er et qui est le dernier roi du royaume de Kongo mais le sursaut de cette Jeanne D’Arc africaine, n’aura pas de suite. »

Clés de compréhension du document

A. Approches possibles du document dans le cadre d’un cours d’histoire

- Décoloniser le regard sur l’histoire et l’ « art africain ».

- La résistance à la colonisation.

- Le royaume Kongo.

- Les interactions entre christianisme et croyances traditionnelles dans le royaume Kongo.

- Le rôle des femmes dans l’histoire africaine.

B. Contextes du document

1. Le royaume Kongo

Le royaume du Kongo, fondé au XIVe siècle, prospère grâce à une économie diversifiée basée sur le commerce, la cueillette du palmier à huile, la métallurgie du fer et l’utilisation du nzimbu comme monnaie. Intégré dans un vaste réseau commercial, il exerce une influence au-delà de ses frontières reconnues.

En 1482, les Portugais entrent en contact avec le royaume. En 1491, le roi Nzinga a Nkuwu se convertit au christianisme sous le nom de João Ier, marquant un tournant dans les relations diplomatiques. Cependant, vers la fin de son règne, une résistance au catholicisme émerge, et il revient aux pratiques traditionnelles.

Après sa mort en 1506, son fils Alfonso Ier monte sur le trône, soutenu par le Portugal. Il renforce le christianisme et envoie des jeunes Bakongo étudier en Europe, mais les relations avec les Portugais se détériorent. Ces derniers exigent de plus en plus d’esclaves pour leurs colonies, ce qui pousse Alfonso à capturer des populations voisines. Il meurt en 1543 après avoir échappé à un complot.

À partir de 1569, les révoltes des peuples voisins et la pression portugaise affaiblissent le royaume. Álvaro Ier accepte un acte de vassalité envers le Portugal, tandis que Garcia II tente en vain de diversifier les alliances. Après la défaite d’Ambuila en 1665, le royaume du Kongo s’affaiblit, fragmenté par des luttes internes et une influence étrangère croissante. Au XVIIIᵉ siècle, Kimpa Vita tente de réunifier le royaume en fondant un mouvement religieux syncrétique, mais elle sera exécutée en 1706. Bien que le royaume disparaisse comme entité politique au XIXᵉ siècle, son héritage reste vivant dans les traditions des Bakongo, aujourd’hui reconnu à travers des sites comme Mbanza Kongo et la mémoire de figures comme Kimpa Vita. Au XIXe siècle, Léopold II met la main sur l’Etat Indépendant du Congo (1855) et sur une grande partie de l’ancien royaume Kongo.

2. Béatrice du Congo (Kimpa vita)

Kimpa Vita, née vers 1684, était une jeune femme du royaume de Kongo qui, en 1704, a affirmé être possédée par l’esprit de Saint Antoine. Elle a lancé un mouvement religieux, connu sous le nom d’Antonianisme, prônant une version africaine du christianisme et appelant à l’unification du royaume de Kongo, alors fragmenté par des guerres civiles. Son message remettait en question l’autorité des missionnaires européens et des élites locales. Considérée comme une menace, elle fut arrêtée et brûlée vive pour hérésie en 1706. Son héritage perdure comme symbole de résistance spirituelle et politique contre l’oppression coloniale et religieuse.

Pour aller plus loin sur le royaume Kongo :

Cartes disponibles sur Bokundoli :

C. Points d’attention

- Représentation de la figure féminine : Dona Béatrice est souvent comparée à Jeanne d’Arc, soulignant son rôle de prophétesse et de leader dans un contexte de résistance.

- Symbolisme religieux : L’Antonienisme fusionne des éléments du christianisme avec des croyances traditionnelles africaines, illustrant un syncrétisme religieux.

- Conflits internes et externes : Le mouvement de Kimpa Vita met en lumière les tensions entre les autorités traditionnelles africaines et les influences européennes, tant religieuses que politiques.

- Utilisation de l’art comme mémoire : La peinture de Tshibumba Kanda Matulu sert de moyen de transmission de l’histoire et de réhabilitation des figures emblématiques africaines.

- Rôle des femmes dans la résistance : L’histoire de Kimpa Vita souligne la participation active des femmes dans les mouvements de contestation et leur capacité à influencer le cours de l’histoire.