1200

Le Royaume Kongo (XIIIe siècle – XIXe siècle)

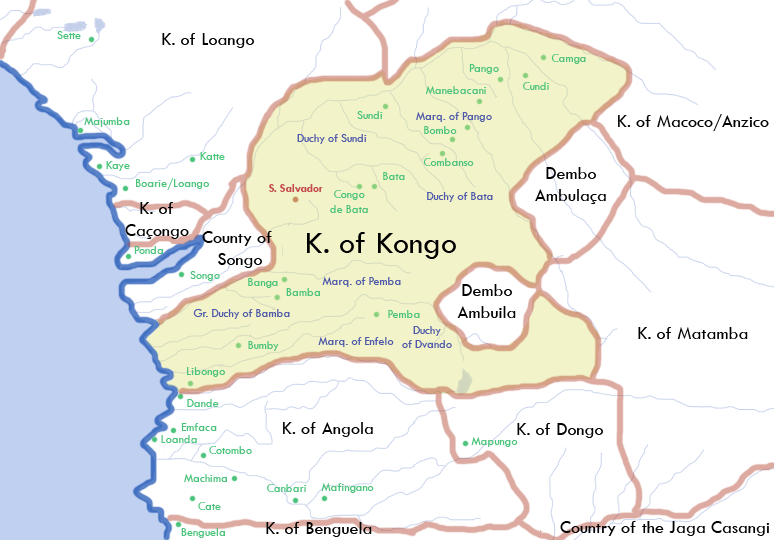

Selon des sources portugaises, le royaume du Kongo aurait été fondé au XIIIème siècle. Le souverain mythique serait Nimi a Lukeni. La capitale historique du Kongo : Mbanza-Kongo signifierait « pays de la panthère » ou « arme de jet ».

Ce royaume est fondé sur le commerce. Il a développé l’économie de cueillette (palmier à huile) et grâce à sa bonne connaissance de la métallurgie du fer, le royaume fabrique des armes et outils agricoles très efficaces. Le Kongo doit également sa richesse à la collecte du nzimbou, un coquillage utilisé comme monnaie. Le Kongo fait partie d’un vaste réseau commercial incluant le royaume Lunda entre autres.

Au XVIème siècle, l’armée du Kongo compte près de 100 000 hommes. Son influence va au-delà de « ses frontières » reconnues.

En 1482, Diego Cao reconnait les côtes de la région, mais ce n’est qu’en 1483 que les premiers contacts diplomatiques ont lieu entre les Portugais et le mani kongo (roi du Kongo) Nzinga a Nkuwu. Les contacts entre Portugais et Bakongo sont positifs. En 1491, le mani kongo se convertit au christianisme. Désormais, il se fait appeler Joao Ier (Jean Ier). Il demande aux Portugais d’envoyer des missionnaires pour évangéliser son royaume. Avec l’aide des Portugais, il va vaincre les Téké. Vers la fin du règne de Joao 1er, le peuple est mécontent du catholicisme. Il résiste à la nouvelle religion. Dès lors, le roi revient à l’animisme.

Lors de la mort du souverain en 1506, un conflit entre les chrétiens et les adeptes de la religion traditionnelle éclate. Cette lutte est symbolisée par les deux fils du roi : un est catholique et l’autre animiste. Le deuxième monte sur le trône. La guerre civile éclate et Nzinga a Mwemba, le catholique monte sur le trône après en avoir chassé son frère. C’est un nouveau souverain chrétien qui monte sur le trône : Alfonso. Il a le soutien du Portugal. Des jeunes Bakongo sont envoyés au Portugal pour faire des études théologiques. L’un des fils d’Alfonso, don Enrique, va même prononcer un discours en latin devant le pape en 1513. Il rebaptise sa capitale Sao Salvador.

Les bonnes relations entre le royaume du Kongo et le Portugal commencent à se dégrader dès le règne d’Alfonso. En effet, le Portugal se rend compte qu’avec la découverte du Brésil par Cabral (1500), et les Indes par Vasco de Gama (1498-1502), ils possèdent des centres d’intérêts plus rentables que le royaume du Kongo.

Dès lors, les Portugais commencent à demander au mani kongo de lui fournir de la main d’œuvre pour leurs plantations du Brésil. Alfonso refuse de livrer ses propres sujets. Il va essayer d’expulser les trafiquants européens, mais devant la puissance portugaise et à cause d’une partie de son aristocratie qui s’est liée aux trafiquants. Il n’a d’autres choix que de fournir des esclaves capturés chez les peuples voisins. Alfonso échappe à un attentat fomenté par des négociants portugais. Il meurt en 1543. Les voisins du royaume du Kongo (les Yaka) où sont collectés les esclaves se révoltent vers 1569 et le mani kongo Alvaro Ier fait appel aux Portugais pour vaincre la révolte. Le Portugal accepte en échange d’un acte d’allégeance.

Le Kongo devient dès lors un vassal du Portugal. Garcia II (1641-1661) se rapproche des Hollandais lorsqu’ils occupent Luanda dans les années 1640. Il doit ensuite signer un traité de quasi-protectorat avec les Portugais lorsqu’ils reprennent la région. En 1665, lors de la bataille d’Ambouilla, le royaume du Kongo cesse quasiment d’exister. Il vient d’être vaincu par le Portugal. En effet, le roi Antonio Ier avait refusé de dévoiler aux Portugais l’emplacement de ses mines d’or et de cuivre. La tête du souverain est ramenée à Luanda.

Bien que l’autorité centrale soit affaiblie, le royaume continue d’exister sous une forme fragmentée, dominé par des luttes internes et une influence étrangère croissante. Le pouvoir des mani kongo est contesté par des aristocrates locaux, des chefs de clans, et des factions rivales. Ces divisions affaiblissent davantage la cohésion du royaume.

Au XVIIIᵉ siècle, une figure emblématique émerge : Kimpa Vita, également connue sous le nom de Dona Beatriz. Prophétesse et réformatrice religieuse, elle joue un rôle majeur dans la tentative de réunifier le royaume et de restaurer sa grandeur. Kimpa Vita revendique des visions spirituelles et affirme que Jésus-Christ était né en Afrique, rejetant ainsi l’image eurocentrée imposée par les missionnaires. Elle fonde le mouvement antonianiste, qui prône un christianisme syncrétique adapté aux réalités culturelles locales. Son influence attire de nombreux partisans parmi les Bakongo, mais elle se heurte à l’hostilité des autorités religieuses et politiques. Accusée d’hérésie et de rébellion, Kimpa Vita est capturée et brûlée vive en 1706. Malgré sa mort, son mouvement inspire une résistance spirituelle et culturelle durable, et son héritage reste un symbole de résilience face à l’oppression coloniale et religieuse.

Au XVIIIᵉ siècle également, le Kongo devient un théâtre de conflits entre puissances européennes. Le commerce des esclaves domine les relations économiques dans la région, transformant les anciennes structures sociales et politiques. Les factions locales participent à ce commerce pour obtenir des armes ou maintenir leur influence. Cependant, cette participation alimente aussi la désintégration du royaume, de nombreux villages et communautés étant dévastés ou dépeuplés.

Malgré ces défis, certaines parties du Kongo parviennent à préserver des éléments de leur culture et de leur organisation politique. La christianisation amorcée sous Alfonso Ier reste présente, mais elle se mêle aux pratiques spirituelles locales. Les traditions Bakongo, combinant catholicisme et croyances ancestrales, se perpétuent dans des mouvements religieux syncrétiques.

Avec l’arrivée des explorateurs européens au XIXᵉ siècle, le royaume du Kongo devient un point d’intérêt stratégique pour les puissances coloniales. La conférence de Berlin (1884-1885) place une grande partie de la région sous le contrôle de l’État indépendant du Congo, dirigé par Léopold II de Belgique. Cette période coloniale marque la fin officielle du royaume comme entité politique indépendante.

Pendant la colonisation belge, les Bakongo continuent de jouer un rôle important dans la préservation de leur identité culturelle et religieuse. Les élites Bakongo participent également aux mouvements d’indépendance. Après l’indépendance de la République démocratique du Congo en 1960, l’héritage du royaume du Kongo reste vivant à travers la mémoire collective, les traditions orales et les pratiques culturelles.

Aujourd’hui, les peuples Bakongo, répartis entre la RDC, le Congo-Brazzaville et l’Angola, revendiquent cet héritage comme un élément fondateur de leur identité. Le site de l’ancienne capitale, Mbanza Kongo (São Salvador), est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2017, en reconnaissance de son importance historique et culturelle. Le royaume du Kongo continue d’inspirer des recherches, des œuvres littéraires et artistiques, tout en symbolisant la résilience et la richesse culturelle de l’Afrique ancienne.

Sources :

- Pinçon Bruno, Ngoïe-Ngalla Dominique. L’unité culturelle Kongo à la fin du XIXe siècle. L’apport des études céramologiques. Dans: Cahiers d’études africaines, vol. 30, n°118, 1990. pp. 157-177.

- de Maret, Pierre, Bernard-Olivier Clist, and Koen Bostoen. « Regards croisés sur le royaume Kongo. » Dans: Une archéologie des provinces septentrionales du royaume Kongo. Archaeopress, 2018. 455-460.