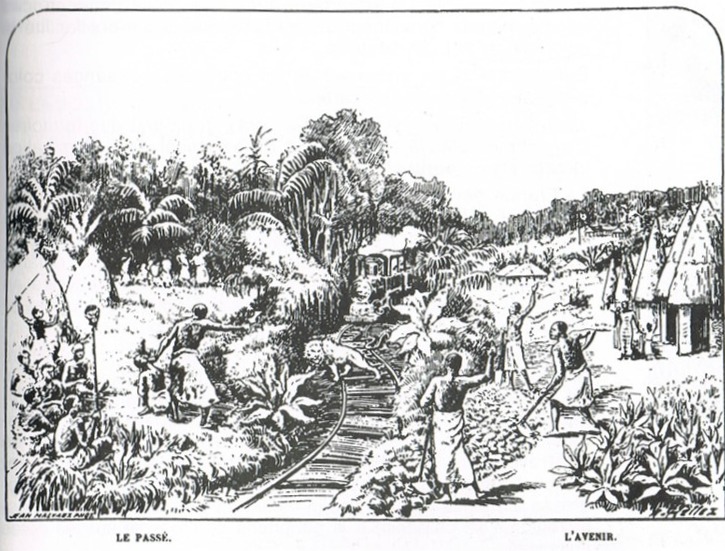

Un bilan de la colonisation. Gravure de A. Hallez, 1901.

|

Clés de compréhension du document

A. Approches possibles du document dans le cadre d’un cours d’histoire

- Analyser la propagande coloniale belge : Étudier comment l’art, la littérature, etc. ont été utilisé pour promouvoir une image positive de la colonisation du Congo.

- Comprendre les mécanismes de légitimation : Explorer comment les autorités belges ont justifié la colonisation à travers des représentations visuelles.

- Développer l’esprit critique : Encourager les élèves à questionner les sources et à identifier les biais présents dans les documents historiques.

- Contextualiser les représentations : Mettre en relation cette gravure avec d’autres formes de propagande coloniale de l’époque ou la mettre en parallèle de critiques sur la colonisation.

B. Contextes du document

1. La colonisation du Congo

Avant la colonisation, l’espace congolais était constitué de nombreux royaumes et territoires ayant des contacts commerciaux avec l’Europe et l’Asie depuis plusieurs siècles. Des échanges impliquant l’ivoire, l’or, le fer, le cuivre et des esclaves étaient courants. La traite négrière affaiblit certains États, comme le prestigieux royaume Kongo, tandis que de nouvelles formations politiques émergent au milieu du XIXᵉ siècle, dirigées par des commerçants-guerriers tels que Tippo-Tip et Msiri, qui établissent des relations commerciales avec le monde arabe.

La colonisation du Congo s’est déroulée en deux phases principales. La première, de 1885 à 1908, est marquée par le règne personnel du roi des Belges, Léopold II, sur l’État Indépendant du Congo (EIC). Durant cette période, le territoire est exploité de manière brutale, entraînant des violences considérables et suscitant des résistances internes ainsi qu’une campagne internationale dénonçant les abus du régime léopoldien. Face aux critiques croissantes, la Belgique reprend le Congo en 1908, inaugurant la seconde phase coloniale qui perdurera jusqu’à l’indépendance en 1960. Bien que la Belgique s’engage à mettre fin aux atrocités précédentes, certaines pratiques du régime de Léopold II perdurent.

Les deux guerres mondiales jouent un rôle dans l’évolution du Congo belge. Lors de la Première Guerre mondiale, les troupes congolaises combattent les forces allemandes en Afrique orientale tandis que la population doit faire face à une nouvelle vague de travail forcé pour alimenter les alliés en matière première. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Congo fournit des ressources stratégiques aux Alliés, une nouvelle fois, les populations font face à des répressions et à une violence importante.

Dans les années 1950, face aux revendications nationalistes et aux mouvements de décolonisation en Afrique, la Belgique initie des réformes politiques limitées. Cependant, ces mesures s’avèrent insuffisantes pour contenir les aspirations indépendantistes. Finalement, le 30 juin 1960, le Congo accède à l’indépendance, mettant fin à 75 ans de domination coloniale.

2. La propagande belge

La gravure « Un bilan de la colonisation » d’A. Hallez, réalisée en 1901, s’inscrit dans le contexte de la propagande coloniale belge au début du XXe siècle. À cette époque, la Belgique cherchait à justifier et à promouvoir son entreprise coloniale au Congo, notamment en mettant en avant les prétendus bienfaits apportés aux populations locales. Les autorités utilisaient divers moyens, dont l’art, pour diffuser une image positive de la colonisation, occultant souvent les violences et les exploitations commises. Cette gravure illustre cette démarche en représentant de manière idéalisée les effets de la colonisation, sans refléter la réalité des conditions de vie des Congolais sous le régime colonial.

Pour aller plus loin sur la colonisation du Congo et son indépendance :

Leçon sur la colonisation du Congo

Leçon sur l’indépendance du Congo

C. Points d’attention

- Critique des sources : Souligner que cette gravure est un outil de propagande et non une représentation objective de la réalité.

- Analyse des intentions : Discuter des objectifs des autorités belges en diffusant ce type d’images.

- Comparaison avec d’autres sources : Mettre en parallèle cette gravure avec des témoignages ou des documents contemporains dénonçant les abus coloniaux.

- Sensibilité culturelle : Être attentif à la manière dont les élèves perçoivent ces représentations et encourager un débat respectueux sur les héritages de la colonisation.

D. Pour aller plus loin :

- Isidore Ndaywel, Histoire générale du Congo, Bruxelles, 1998.

- Goddeeris I., Lauro A. & Vanthemsche G. Le Congo colonial. Une histoire en questions. La Renaissance du livre, 2020.

- CEC, Notre Congo/Onze Kongo. La propagande coloniale belge dévoilée, Bruxelles, 2018.